我的工作與文字共舞,在報社的電腦銀河裡,游標在黑瞳的浪潮中閃爍,文字化作星點規矩排隊,等候上船、上岸,織成人們信仰的星座。圖/單嬫

我的工作與文字共舞,在報社的電腦銀河裡,游標在黑瞳的浪潮中閃爍,文字化作星點規矩排隊,等候上船、上岸,織成人們信仰的星座。圖/單嬫

我的工作與文字共舞,在報社的電腦銀河裡,游標在黑瞳的浪潮中閃爍,文字化作星點規矩排隊,等候上船、上岸,織成人們信仰的星座。

那晚,我發了一則「活得開心,死亡風險少兩成」即時新聞,點閱率比同時間發的新聞高出許多,令我不禁思考,究竟有多少人活得不安?或者渴望快樂?

同樣思考著人類共感情緒的,可見於台灣策展人─

─黃香凝近期策畫的展覽,其以第二次世界大戰的重傷為主軸,集結台灣、日本、印尼、越南、菲律賓、中國大陸等亞洲藝術家的作品,復刻各個角落的傷痕於台北當代藝術館中,以「羅莎的傷口」為名。

展覽以已故猶太裔詩人保羅.策蘭(Paul Celan)〈凝結〉一詩開場:「還有妳的/傷,羅莎/妳的羅馬尼亞野牛的/犄角的光」。「羅馬尼亞」是二戰期間猶太人受壓自納粹後的荒塚,「羅莎」是詩人早年女友的名字。展覽理念運用名字的巧合,包括德國共產黨創始者羅莎.盧森堡、卡夫卡《鄉村醫生》裡的女僕羅莎,貫穿不同年代、不同形式的壓榨與悼念;「羅莎」超越時空,串起人類共同的傷口與主體性的模糊地帶。既然是共同的傷,即透過共鳴的擁抱,集體療癒,承擔彼此的苦痛,進而告誡、遏止暴力。

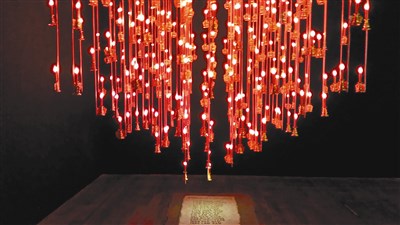

其中,印尼藝術家胡丰文(Fx Harsono)的〈靈魂之光〉,以數百支「吉祥如意」蠟燭吊燈,象徵二次大戰受難者的靈魂。駑鈍的我乍見紅輝喜氣,地上卻有墓碑,悲喜交錯的氣氛,分不清是為了慶祝,還是為了哀悼,似在演說人生苦樂不同視角,我想起英國詩人約翰.密爾頓(John Milton)曾寫道,心本身可以把地獄看作天堂,或把天堂看作地獄……

那晚,我布置了一處星點,貫穿許多不安,但也盼為不安的角落打光,即使天未亮,願有那星座的溫度,溫暖共鳴的夜。