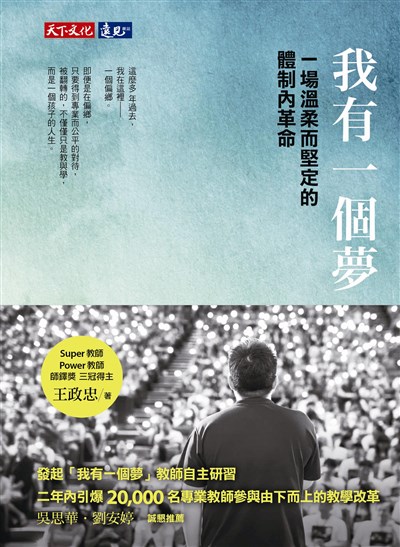

《我有一個夢》

作者︰王政忠

出版社:天下文化

《我有一個夢》

作者︰王政忠

出版社:天下文化

偏鄉或是閱讀理解能力不足的孩子,往往就是因為無法與文字產生問答的關係,所以「已讀不懂」。我一直在進行的,就是透過好的提問,讓孩子與文字發生關係,思索我的問題,然後獲得自己的答案。

僅僅只是距離十八分鐘的車程,一樣位處南投縣,我所在的偏鄉學校——南投縣中寮鄉北中寮學區——極為顯著而常態的與鄰近市區鄉鎮呈現出巨大城鄉學習差距。可怕的不是顯著,可怕的是常態。南投縣至少有一半的學校位處比北中寮更為偏僻遙遠的原鄉與偏鄉,而整個台灣,如果加上離島濱海,又有多少中小學遠遠的位在城市城鎮之外?

而城鄉最遠的距離,是孩子沒有得到公平而專業的機會。但,此刻,呈現在我眼前的寒假作業告訴我,這些偏鄉孩子在一年半的MAPS教學課堂引導及學校行政策略的帶領之下,從「已讀不懂」來到了「想讀、想懂」。

這是八年級寒假作業之一,學生放假前到圖書館挑三本書,選定其中一本,閱讀後畫心智繪圖,一周後每個人有十分鐘做專書報告。這不是一件簡單的事,跟課堂上共學完成MAPS心智繪圖的 I SEE(文章解構統整)相比,學生必須獨力完成完整一本書的閱讀,然後在沒有老師的提問引導之下,完成完整的MAPS心智繪圖(包含 I feel 及 I think)。很開心看見偏鄉孩子「透過文字,自己與自己問答」的閱讀理解歷程已經發生,成品不一定都很成熟,但都完成了這一段自己對話的歷程。

我的閱讀啟蒙恩人

這讓我想到兩個啟蒙我的閱讀興趣的恩人。

一位是我的阿公,他在我國小二年級時為我訂購《國語日報》,當時的我對於閱讀其中的文章並沒有太大興趣,倒是對其中的四格漫畫「小亨利」興味盎然。每天我津津有味的看完漫畫之後,便將報紙束之高閣,但我的阿公總是會將每天的訂報仔細整理收藏並夾集成冊,每月為一單位,日日月月井然有序的堆放著,期待有一天,我能頓悟閱讀的美好並回頭翻找。

另一位是我的國小五、六年級導師。劉老師是剛從師院畢業的熱血青年,非常鼓勵並在乎我們這一群鄉下孩子的閱讀習慣。印象深刻的是,每一天的早自習,不同於其他班級可能是寫作業或考試,他要求我們放下所有事,就是閱讀。他從家裡搬來一套又一套的好書,在教室建置圖書櫃,書的種類五花八門,但大致來說,是適合兒童及青少年閱讀的範疇。他不強迫我們一定得閱讀哪一種類,只要是櫃裡架上有的書,都可隨時取閱。

因為劉老師,我開始感受並愛上了閱讀的美好,然後真的回頭翻找阿公為我細心存留的四年份的《國語日報》。

就這樣,那兩年我不但仔細讀完那整整一千四百六十天日報裡的每一篇文章,也在劉老師的引導之下,從兒童文學讀到古典小說,從白話散文讀到《古文觀止》。

國中以後,閱讀範疇益加廣泛,翻譯小說如日文巨著《冰點》,簡直讓我愛不釋手;高中在圖書館打工,接觸了現代詩和歷史散文;大學愛上余秋雨以及龍應台。

我在文字裡找到了青春期與家人無奈分隔兩地的情緒出口,在那樣慘綠而為賦新詞的年少時光,因為閱讀,我不致成為一無所有的失親少年;那兩年的晨讀,啟發了我一生最珍貴的能力,因為這樣的能力,可以繼續探索天地古今未知的世界。

改變「已讀不懂」狀態

後來我成為一個國文老師,面對與我一樣來自偏鄉弱勢的少年,我知道閱讀的美好和能量,我也想讓他們感受,所以我投入了閱讀教學;我深知閱讀理解就是一次又一次讀者與文字自問自答的過程,透過文字發現問題、找到解答,也許就是下一句、下一段,或者下一篇章,甚至是下一本書。

偏鄉或是閱讀理解能力不足的孩子,往往就是因為無法與文字產生問答的關係,所以「已讀不懂」。我一直在進行的,就是透過好的提問,讓孩子與文字發生關係,思索我的問題,然後獲得自己的答案。

這樣的過程日積月累,就在協助孩子自發性的,並且有能力的與文字自問自答。如此,便是閱讀理解的自我建構。

我感謝兩位啟蒙者,雖然他們並未直接對我進行閱讀的教學,卻給了我環境,並且耐心等待我的主動發芽,學會與文字對話,與自己對話,與生命對話。

(本文摘自天下文化出版《我有一個夢》)