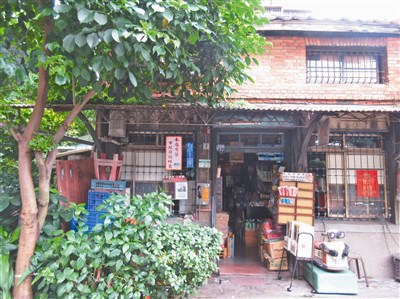

在台北承德路的巷子裡,看到一間老房子,驚訝地發現,它是一家「柑仔店」。圖/丹青

在台北承德路的巷子裡,看到一間老房子,驚訝地發現,它是一家「柑仔店」。圖/丹青

文與圖/丹青

在台北承德路的巷子裡,看到一間老房子,驚訝地發現,它是一家「柑仔店」。

年輕人可能不知道「柑仔店」是甚麼了,但在民國七十年代以前,台灣還沒有引進超商,當時社區裡的超商,便是所謂的「柑仔店」。

「柑仔店」和「雜貨店」滿相同的,都是社區裡的小商店,販賣民眾日常生活裡的油、鹽、食品、雜糧、香菸、酒、報紙、小點心……民生用品,但叫「柑仔店」,對當時小孩子而言,較親切些。因為,有些雜貨店,會針對小孩子賣些柑仔糖、花生糖、紅豆粒球……小朋友的零食,或擺些小玩具、旺仔標、抽抽樂……古董式孩童遊戲用品;所以,就稱之為「 柑仔店」了。

當時生活不富裕,爸媽給的零用錢常只有幾毛錢,放學後,能夠到「柑仔店」買點零嘴,玩個抽抽樂,便覺幸福滿足;「柑仔店」因此成為小朋友的天堂。

「柑仔店」當時也常是大人的社交中心。男人們或許聚在這裡喝點啤酒聊聊天,女人們買米、買油之餘,見面也不免聊些鄉里、鄰居的八卦是非;所以,「柑仔店」也是社區裡的資訊傳播中心。

這家台北已難得一見的「柑仔店」,老磚塊的兩層樓房,已極少見了。由牆上招貼、牌示可見,這家有人是社區裡的鄰長,可見他們以前在巷弄裡,的確有一點小小的服務聲望。牆上還有公共電話,表示電話及手機不普及時,這裡還曾是民眾可撥打公用電話的地方呢!

門口有樹木、小廣場,可見以前可聚集聊天的功能,遺跡還是存在的。那個一九七七年《星際大戰》影片裡的機器人,似乎也顯示四十年前,它也是跟得上當年的潮流的。

都會地區裡,「柑仔店」大概都已消失了,連鄉村也逐漸快沒有了,或許以後只會在四、五十歲以上民眾心中留下一點回憶而已。