巧磕人生 當巧克力遇上花布燈籠

巧磕人生 當巧克力遇上花布燈籠

巧磕人生 當巧克力遇上花布燈籠

巧磕人生 當巧克力遇上花布燈籠

巧克力最早緣起於十六世紀墨西哥,摘下幾粒可可豆,再加上辣椒、番椒、香草豆等香料,提神醒腦,因而有「眾神飲料」(Theobroma)之稱,流傳到西班牙,有一商人發揮巧思,將其製成固體,可以用水沖泡,也能直接吃,十分便利,廣受歡迎,是為第一代巧克力。

巧克力是典型西方食物的代表,儼然成為全球舌頭共同喜歡的異國風味,無論是定居還是旅行,從西方回來,伴手禮的首選,幾乎必有巧克力;但從東方去他方,要挑選有濃濃台灣風格的禮物,還要便於攜帶,經常讓我大費周章,傷透腦筋。

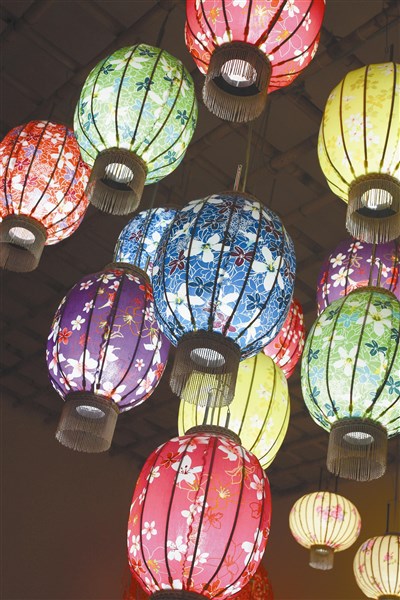

直到前幾年因為工作之故,結識位於南投竹山工業區的光遠燈籠,堅持延續傳統工藝,更運用花布讓燈籠穿上充滿時尚的新衣,賦予燈籠嶄新的風采,也成為我選禮的新考量。

他們一家三代都做燈籠,不光是對傳統有著特殊情感,更深信老祖宗留下來的東西是極具文化價值,是市場上那些比較現代的燈籠無法取代的,像桃園國際機場二航廈頂燈,一盞盞骨架工整、手工精緻的燈籠,都是出自他們之手。

兩岸開放觀光,福建泉州、廈門旅遊局局長都曾前來參觀,十分訝異他們還完整保留傳統技藝,看見作工如斯精緻的手工燈籠,更獨創「為竹片套上接頭」和「一體成形」兩項專利,手工燈籠的骨架得以規格化,製作速度隨之加快許多,成為台灣第一個獲得燈籠專利的企業。

有一年的寒假作業是燈籠,我印象很深,光作骨架就讓手拙的我嘗盡苦頭,後來經由謝老闆解說,方才了解竹子的剖削,是燈籠成功與否的最大重點,竹子長短、厚薄、彎幅等,需要精准計算與拿捏,否則高低不平,張力不好,燈籠不但走樣,還會變形。

他也分享了一則回鄉趣聞,兩岸開放,第一次回到家鄉馬保村的他,拜訪七姑媽、八嬸婆……家家都端出一碗兩顆平安蛋,一天下來就吃了十六個平安蛋──「其實,小時候有客人來家裡,我爸爸就會煮平安蛋,一問候客人平安,二也祝願客人健康。」一份離鄉沒離心的傳統。儘管時代潮流不斷變遷,每一個世代的生活習慣也不停更替,但他們一脈相傳,念舊、不忘本的態度,時不時浮現提醒我,對傳統的尊重。

將竹山帶回的燈籠掛在陽台,一方面裝飾,另方面也有象徵智慧、光明和溫暖的點燈之意;而骨架是採用代表節氣風骨的桂竹,彷彿提醒每日進出的我,在浮世中,莫忘「蓋竹之體,瘦勁孤高,枝枝傲雪,節節幹霄,有君子之豪氣凌雲,不為俗屈」的氣節。