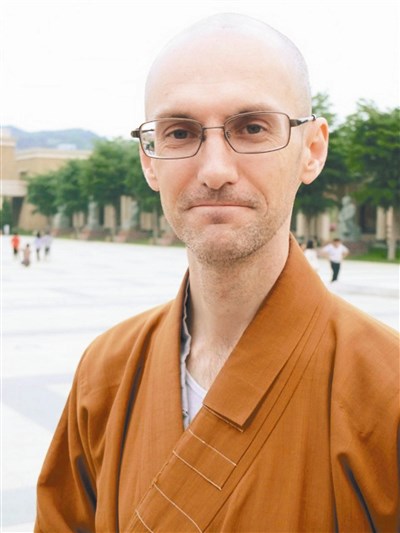

慧峰法師 紐西蘭籍,畢業於奧克蘭大學工程系、佛光山南非佛學院,香港大學佛教研究碩士、博士,曾任佛光山鑒真圖書館工程組組長、都市佛學院教師、香港大學佛教文化文憑及高等文憑中心教師、佛光山香港佛學院教師。 圖/佛光大學佛教學系提供

慧峰法師 紐西蘭籍,畢業於奧克蘭大學工程系、佛光山南非佛學院,香港大學佛教研究碩士、博士,曾任佛光山鑒真圖書館工程組組長、都市佛學院教師、香港大學佛教文化文憑及高等文憑中心教師、佛光山香港佛學院教師。 圖/佛光大學佛教學系提供

文/記者陳瑋全專題報導

慧峰法師在南非讀佛學院時與大師結緣,他記得國際佛光會世界會員大會到南華寺舉辦時,和同學一起去見大師,大師特別看了看慧峰法師,讓他發現大師不只是看臉認人,也看進人的內心。

慧峰法師表示,這是大師最特別之處,許多成就也由此而出,大師對人常常憑幾句話,就能了解很深、看得很深,這是有智慧才做得到的。

觀照內心世界

體會因果

慧峰法師佛學院畢業後,逢大師到中國大陸弘法,慧峰法師擔任大師的侍者,兩個多月裡天天待在大師身邊,看到大師的種種,舉凡生活、待人接物、策畫能力、時間管理與發心等,大師每天都很忙,還忙得有價值,令法師反思頗多。

「學佛的不同階段都有很多的體悟,佛教常說注意因果,什麼樣的行為就得到什麼樣的結果,每天都有不同感受。出家、受大戒或禪修,也都可以看到自己的心,收攝雜亂的心,將心的潛能開發。」慧峰法師如此表示。

目前在佛光大學大學部開設基礎佛教概念等課程的慧峰法師,在課堂上講授佛教的世界觀、倫理道德觀,深入談四聖諦、戒定慧等。

法師笑說,這些並不是一種抽象形而上的概念,都是談我們的人生,與其說教學,不如說是一種輔導。例如佛教談的苦諦並非全是痛苦,更能理解成一種不滿足,生、老、病、死、愛別離、怨憎會、求不得等都是。

尋找歷史脈絡

撰寫通論

慧峰法師的研究大都與文獻結構、思想結構有關,以學術思想和方法論的角度前進。

這個方法在希臘文獻研究或《聖經》研究已使用幾十年,但佛教幾乎沒運用過,他現在開始一些個案研究,希望未來集結出佛教文獻與思想結構的通論。

一般對佛教的看法,常說先有原始佛教,慢慢形成部派佛教,然後演變到大乘佛教等,而大乘佛教反對部派、小乘佛教等。

然而其中有幾個問題值得深入思考:一是文獻如何成立?後期大乘所傳入的思想和文獻,沒有部派佛教自己的立場。二、印度佛教經論傳入中國時,愈後期的解釋愈完備,而前期文獻無法解釋後期,所以漢傳佛教接受大乘佛教後期的思想。三、宋代以後,中國經過儒道佛交互影響,其中又歷經明清時代漢傳佛教衰微,因此形成本土化的佛教,已是無可避免。

二十世紀後,許多歐美的學者是透過日本學者學習漢傳佛教,但日本的宗派思想濃厚,解釋又有落差,西方學者很難真正深入漢傳佛教,也常誤解中國佛教的情況。

慧峰法師認為,宗教傳承的發展,其實都是一種理解,人間佛教的成立亦是如此,藉由不同思想體系重新認識現代的佛教,讓我們看得更廣、更遠,佛教必定走入一個嶄新的時代。(下)

慧峰法師

紐西蘭籍,畢業於奧克蘭大學工程系、佛光山南非佛學院,香港大學佛教研究碩士、博士,曾任佛光山鑒真圖書館工程組組長、都市佛學院教師、香港大學佛教文化文憑及高等文憑中心教師、佛光山香港佛學院教師。

現任佛光大學佛教學系助理教授、佛光山寺副住持,專長般若經系、初期大乘、印度佛教、佛教詮釋與翻譯等。