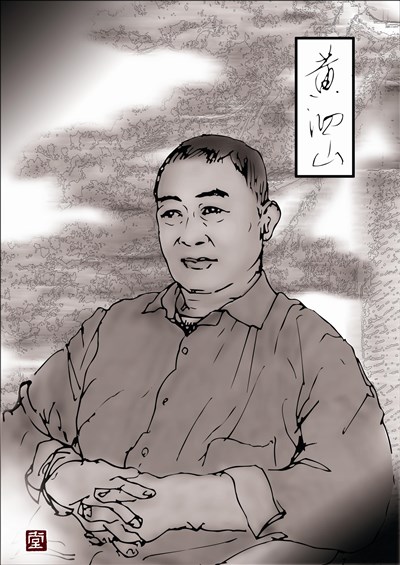

【福相心造】黃泗山──成住壞空的種樹理念

圖/林耀堂

【福相心造】黃泗山──成住壞空的種樹理念

圖/林耀堂

文與圖/林耀堂

我少年時期就離家求學在外住宿,每到寒暑假回家總喜歡騎著單車,在鄉間小路探路尋索好玩好看的風景。

街區近郊的幾個景點,如虎頭山頂上的台灣地理中心,登上山頭不只可以俯瞰埔里街廓,徐徐的清風還夾著一陣陣的松濤聲。鯉魚窟一片平靜的潭水倒映出對岸那兩間農會小船屋的白牆,坐在柳蔭下撿幾片扁形的石頭,打出兩到三點的水漂,也可玩半天。也或者是到珠仔山的善天寺去找惟義師父,跟他沒大沒小的盡聊一些家常俗事……

在這麼多可以去溜達徜徉的景點中,有一處是被我列為不能公開的地方,那就是愛蘭台地上的黃家老宅。「愛蘭」這個名字非常好聽的小村落,因為日照充足花草長得特別繁茂,村內的小路彎彎曲曲,一邊騎車、一邊看風景,常常就迷路了,要不就是繞來繞去又回到原點。這時總會在不小心中闖到一條路的盡頭,出現一幢幽深的宅院。這座清代風格的建築有一座寫著「玉衡獻瑞」的門樓,獨坐在門樓的階前,那場景讓我想像等下會不會像《聊齋誌異》般的出現一個窈窕淑女。

想不到的是,走過中年之後我終於認識了住在這座宅院中的國文老師黃泗山。他不只對國文有深入的鑽研,書法也寫得極好,更讓人佩服的是他的植栽創作,黃泗山一九八○年從台灣師範大學國文系畢業後,返鄉在宏仁國中教書。一九八二年就開始投入「地上創作」的植栽生涯。

黃泗山說:「我在國中二年級就開始挖樹根學種樹了,高中時在台中的中山堂看了一場盆栽展覽,引起我更大的興趣,開始買書自修。」這三十多年的創作中,在「截幹蓄枝」的培育過程中,他體會到一株盆栽,就算是小一點的也要歷時十年以上,大一點的往往要三、四十年的光景,耐心當然是首要的條件。

在調整樹形時,除了要無時無刻的關懷照料外,更重要的是,要順著樹木的本性給與適當的環境,說起來,這不就是最好的教育理念嗎?難怪一般人都把「樹樹」與「樹人」相提並論。

養樹也像養人一般必須認識樹的本性,再提供給它最佳的環境,型塑出來的樹形才會自然。「樹形自然了,才會符合美感。若是耐心不足想要速成,接枝的東西無法傳承,樹形不夠自然,就失敗了。但是有時雖然很小心還是不成功,就要體驗一下佛經裡『成、住、壞、空』的道理,比較不會有失落感。」他笑說。

如今全心浸淫在盆栽世界快四十年的黃泗山,滿園都是一滴滴汗水和心力的結晶,樹形美不勝收的大小盆景,就像他教過的孩子,輝映著他光潔磊落的胸臆,暢快地舒發著「生的趣味」和「美的愉悅」。