三峽公車站,2012年9月

圖/阮義忠

三峽公車站,2012年9月

圖/阮義忠

文與圖/阮義忠

兩年來,在三峽公車站總會看見成群或落單的外省退伍老兵坐在長板凳上,眼巴巴地望著街道另一頭。他們都是八旬老翁,有著不同程度的身體病痛,行動遲緩不便,深怕錯過這班又得再等一個小時。

老兵們搭的是778,和我的779在老街是同一個站牌,但一出鎮就方向相反,直往「忠義山莊」駛去。記得第一次看到公車上都是這群人時,我震撼極了。每格車窗都映著滄桑滿臉、孤獨噬蝕的身影,彷彿是一輛載著悲劇人物的時代列車。

朝鮮半島停戰後,中共戰俘中有一萬四千多名選擇來台灣。一九五四年一月二十三日,他們由基隆上岸,受到台灣民眾熱烈歡迎。國民黨政府表揚他們為「反共義士」,訂那一天為「自由日」,並於三峽鎮白雞山麓興建了占地三十三公頃的「忠義山莊」,讓他們在老邁退役後有個安頓。早年那兒十分熱鬧,常有政要或外國貴賓訪問,如今卻只有選舉拉票時才有人來。解嚴、開放探親、直航後,兩岸交流日趨密切,不少老兵選擇落葉歸根,還留在這兒的,就一天比一天落寞了。至於「一二三自由日」的由來,年輕一代已根本不曉得了。

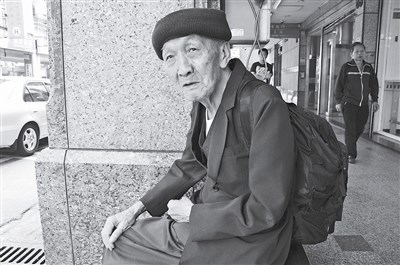

那天等車的大多是買菜的婦人,一位頭戴毛線帽、身穿西裝,卻馱著不相稱背袋的老兵坐在長凳最靠右的柱子邊。我坐下來跟他搭訕,發現他鄉音重、元氣弱,幾乎是把耳朵湊到他臉前,再加上筆談,才搞清楚他八十五歲,名劉澄清,四川簡陽人,原為國民黨胡崇南將軍部屬。

我問他,有沒有後悔當年的選擇,與家鄉、親人一別就是半個世紀。他說這樣也很好啊,被政府照顧了幾十年,現在年紀大了什麼也做不了,還有得吃、有得住、有醫生看,剛剛就是去做電療,脊椎有毛病,背這個包是為了矯正姿勢。

他非常開心我跟他聊天,問我是幹嘛的。我說我拍照、也寫文章,知道他們是一段重要歷史的參與者。他聽了眼睛一亮,整個人都抖擻起來。問他回過家鄉嗎?他說什麼都變了,小時候的玩伴全不認得,倒是討了個太太回來。說到這裡,他靦腆地笑了:「那年她才三十四歲,來台灣打了幾年工,賺了些錢,回去探親就再也不來了。好聚好散,我也不怨她。」

779公車先來,我本來要上車,想想又坐下:「我送你,等你走了再坐下一班。」老人竟感動地拍我肩膀:「我請你吃飯,附近有家自助餐很便宜,飯不要錢,菜用秤的。」我說我吃素,他說別挑肉就行了。可是,才早上十點多,哪吃得下!

778公車來了,我和劉老一塊兒起身,看著他上車。車廂裡稀稀落落地坐著幾位老兵,我跟每個人都揮手,他們也高興地點頭示意。忠義山莊在鼎盛時期有四千多人,如今只剩幾百人。他們來台灣時都還是二十幾歲的小夥子,現在卻已坐上了即將抵達人生終站的末班車。能跟其中的一位談心,是我的榮幸。