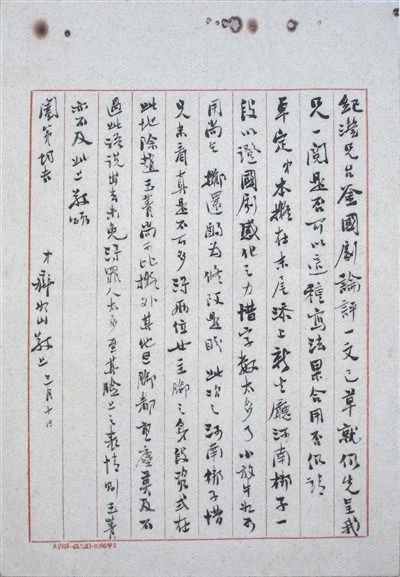

齊如山致陳紀瀅信札圖/黃議震

齊如山致陳紀瀅信札圖/黃議震

文與圖/黃議震

提到梅蘭芳的京劇,無論如何是無法繞過京劇理論泰斗——齊如山。

齊如山生於官宦世家,父親是甲午年進士齊令辰,是翁同龢、李鴻藻的門生,與同治、光緒兩朝帝師李鴻藻同是河北高陽人,李鴻藻並延聘齊令辰為其子李煜瀛之師,於此,李煜瀛與齊如山便相識於少年。

而齊如山在父親的安排下進了同文館學法文、德文。幾年後八國聯軍清廷戰敗,通外文的齊如山任李鴻章之參贊,襄助簽訂辛丑和約。

辛丑之後齊如山受李家之託,將李家在中國招募的二十幾個工人,從中國送到李煜瀛在法國巴黎近郊開設的豆腐工廠。之後齊如山在巴黎結識了同盟會會員吳稚暉、張靜江等人, 便矢志革命。

武昌起義後,齊如山在北京參與炸殺清宗室大臣良弼事件,而李煜瀛在革命運動上也不遑多讓。這恐怕是李鴻藻與齊令辰兩人當初為愛子巧妙埋下政治結盟伏筆時,所沒料想到的,竟然開出驚人的奇花異果。

推翻清朝後齊如山便對政治不感興趣。民國元年,向來雅好京戲的齊如山一次去看了梅蘭芳的《汾河灣》,認為其中有若干美中不足之處,便給不相識的梅蘭芳寫了一封約三千字長信,信中將自己的建議鉅細靡遺寫出;過了十幾天,梅蘭芳又演《汾河灣》,齊如山又去看了,戲裡竟完全照齊如山的建議改了(注❶),齊如山大為感動。

此後齊如山便持續給梅蘭芳建議,甚至為梅蘭芳量身訂製編寫了不少膾炙人口的劇本,及設計扮相、身段,齊如山可說是讓梅蘭芳登峰造極的良師益友。自此,梅、齊兩人開始了合作的京劇生涯,達二十餘年。

在齊如山決定來台時,從北京先到上海暫住其侄家,當時已居上海的梅蘭芳天天來訪,齊如山在回憶錄中寫道:「我知道他的環境不能離開上海,所以未十分勸他,我就上船來台灣了。」

在上海搭上往台灣的輪船,倉促中「只有身上穿的衣服,除此一無所有」(注❷)。民國三十七年(西元一九四八)十二月二十七日,齊如山抵台。來台後,投於時任台灣造船公司總工程師的小兒齊熙(注❸)。

齊熙的官舍相當寬綽,但位處基隆,閒居於此間的齊如山「一個朋友也沒見到」(同注❷),加上家眷還在北京,在看似生活閒適的表面下,內心是紛亂的,於是住了八個月後,遂決意移居台北。

到了台北後的齊如山,才見到許多故舊,在張道藩與陳紀瀅的敦促下,開始重啟京劇論述;在此之前,齊如山在大陸時已出版了數十本京劇理論及劇本。

在臺靜農的《龍坡雜文》中有一篇 〈讀《國劇藝術彙考》的感想〉,談齊如山的著作(注❹),其中有「齊如山先生的新著《國劇藝術彙考》一書,是研究平劇的一部空前未有的著作」、「平劇雖然具有極大的藝術力量,但它被有修養的文人所重視,也不過是近幾十年的事……至於將它當作獨立的藝術研究,從歷史方面技巧方面來探討其價值的,只有如山先生一人」,正可看出不甚應酬為文的臺老,對齊如山在京劇立論上的開山貢獻是極其推崇。

將一生奉獻京戲的齊如山,民國五十一年三月十八日,於友人邀至空軍新生社介壽堂看京劇時,心臟病突發,告別人生,世壽八十八。這大概是戲神為齊如山加冕的至高桂冠吧!

注解:

❶出自齊如山著《齊如山回憶錄》之〈編戲〉。

❷出自齊如山著《齊如山回憶錄》之〈到台灣、答客問、漫談國劇工作〉一章。

❸齊熙十三歲即被齊如山送到法國,先入法國小學,中學未畢業即轉往德國,後入但澤工業大學學造船。

❹《國劇藝術彙考》,為齊如山於民國五十一年出版之名著。