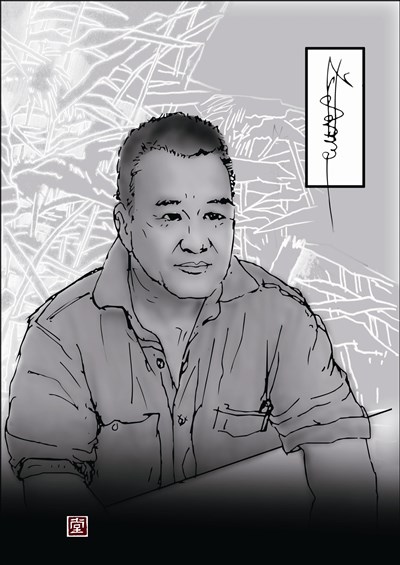

曾郁文──以逸放筆調寫本土圖/林耀堂

曾郁文──以逸放筆調寫本土圖/林耀堂

文與圖/林耀堂

在我平日創作彩瓷畫的窯廠遇見了一位畫家,他兩隻手沾滿色料,很專注地用一小方棉紗網搵著青花色料拓印在土坯上,再用自製的寬筆刷畫出豪邁的筆觸。因為筆刷太大,他就把平滑的桌面當做調色盤,左右開弓地把創作的場域舞弄得像打完仗的戰場。

當我好奇的靠過去看時,他抬眼望著我說:「大家都怕把瓷胚弄髒,我就不怕。」接著他就用沾著青花色料的手指頭在作品上亂按亂抹:「就這樣,就這樣!」

我看著圖面上,那拓印網下的顏料與排筆刷出的層次堆疊出厚實的色塊,他再以中峰的細筆在上面勾勒出形似人物的輪廓。

雖不知他是何方神聖,但看他那些流暢的線條和豪邁的筆觸,就讓人心生欣羨。我忍不住開口問他肯不肯割愛賣我一件,他瞪大眼看著我,口裡卻謙讓地說:「不行不行,你是美術老師怎麼要買我的作品?」

原來是我有眼不識泰山,他是畫家──曾郁文。他創作的「台灣民俗新生命」畫風早就在國際藝壇發光,近期作品更發表於日本、巴黎、丹麥和台灣的德國文化中心。

曾郁文說:「我從小在台南長大,住家附近有許多道教廟宇,我住的崇安街上住著富商、廟公和道士。我的叔公就是一位道行高深頗有威望的老道長。」

台南是南台灣文化底蘊豐厚的古都,加上庶民祭祠中的各式禮儀祭器都伴隨著曾郁文年歲增長,深深影響了他的創作風格。

陳舊的門扇板留有斑剝的彩繪,祭祀焚燒的金箔紙錢、土地公、虎爺、八仙彩、彩紙、籤詩、符文……諸多民俗的圖像都是曾郁文創作時汲取的養分。可是他又不甘於寫實具像的描繪,於是用水墨、水彩、膠彩、油彩作各種實驗,以狂放的筆調伴雜西方的表現主義,意圖表達東方藝術的特性。

色彩的搭配上,曾郁文由民俗圖像得來的靈感更是直接,他畫中大片大片的紅,是我們熟悉的「紅包」、「紅龜粿」、「廟中紅柱」的紅;他的藍是早年客家女性常穿的「藍衫」的藍;他的綠是「布袋戲」、「歌仔戲」舞台上抓住觀眾目光的綠。這些非常貼近台灣庶民生活的色感,雖然俗豔,卻足以喚起人們對原鄉的懷念。

曾郁文說:「我的作品主題是台灣文化的創意,將台灣人民虔誠的宗教信仰投入我的『台灣色彩』系列,要畫出寶島的宗教信仰,畫出風調雨順,也畫出合境平安。」

原來在狂放的筆調之下,包含了曾郁文愛鄉的濃濃情懷。台灣庶民文化的美感,透過他的彩筆,找到一種活潑靈動的展現形式。