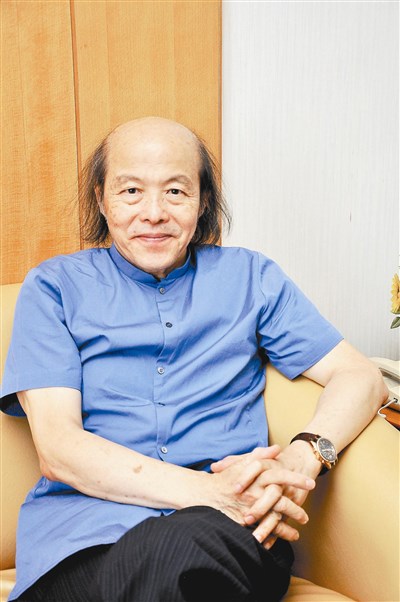

當代散文名家林清玄受邀分享學佛體悟,開場即以外貌為引子,嶄露多次面對「萬人演講」的功力。此語一出,不只與聽眾拉近距離,也點明當作家所下的苦功。圖/記者邱麗玥

當代散文名家林清玄受邀分享學佛體悟,開場即以外貌為引子,嶄露多次面對「萬人演講」的功力。此語一出,不只與聽眾拉近距離,也點明當作家所下的苦功。圖/記者邱麗玥

文/記者李祖翔專題報導

圖/記者邱麗玥

■當代散文名家林清玄受邀分享學佛體悟,開場即以外貌為引子,嶄露多次面對「萬人演講」的功力。此語一出,不只與聽眾拉近距離,也點明當作家所下的苦功。

出生於高雄旗山的林清玄說,九歲時為外婆送龍眼到麻竹園供養星雲大師,覺得師父生得英俊就皈依了,但因為家貧,立志成為有錢、有名、有影響力的作家,沒有親近佛法。「雖然很早就種下佛緣,可惜少了即時灌溉。」三十歲在文壇闖出名號,年收一億,是當時台灣四十歲以下最成功的人。

「覺悟原來是指學習看見我心。」成功沒有帶來快樂,林清玄開始思考人生意義,由於對佛教不熟悉,以為出世隱居就能悟道、長生,便帶著佛學集上山、與世隔絕,自以為變得仙風道骨,無奈三年淡泊,走在市場自覺像販夫走卒。

後來,他體悟到自己應把佛教故事說得動聽,讓人願意親近,於是講經說法,四十五歲又為星雲大師撰寫自傳《浩瀚星雲》,正式發展年輕時種下的佛緣。林清玄特別懷念每周三天與師父會談的時光,表示:「真的很幸福!也有更多時間覺察自己的幸福。」

如今他對人間佛教的體會是:「快樂活在當下,淨心即是完美。」他告訴青年自己的快樂祕訣:「端茶時先不要喝,讓身心融進去,再專心品味,因為這輩子難以喝到相同的第二杯茶。」他也立即啜了一口茶,笑說:「佛光山的茶真好喝!」會後林清玄感慨,若年輕時有禪學營,就不會到現在才體會佛法的好,學佛不需要太多時間,忙事業也可以過佛教生活,「佛法即活法」。