忍辱的意義圖/人間社

忍辱的意義圖/人間社

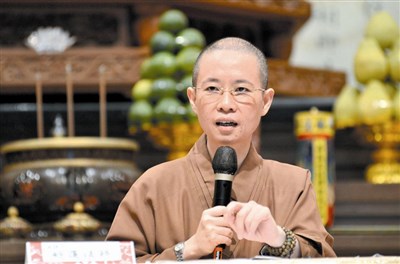

妙蓮法師圖/人間社

妙蓮法師圖/人間社

文/妙蓮法師

圖/人間社

佛教特重忍辱,尤以大乘佛教為最,以忍辱為六波羅蜜之一,乃菩薩所必須修行之德目,以難行能行,難忍能忍,來完成至上的成佛之道。

中國元朝時,由吳亮所著的《忍經》,內容涉及經史子集各方面,他將忍的內容分為百門,是中國最有系統的忍學書籍,書中都在闡明人格忍中全,忍是力量,忍能生種種智慧與功德力。正所謂「必有忍,其乃有濟,有容,德乃大。」在人生的修行生活中,酸甜苦辣、稱譽毀謗在所難免,所以,忍辱是我們必須學習的功課。

忍可分為生忍、法忍與無生法忍;生忍是對世間有情的瞋罵、捶打,能夠安忍於心,從中學習放下我執。

佛教的公案寒山問拾得曰:「世間謗我、欺我、辱我、笑我、輕我、賤我、惡我、騙我、如何處治乎?」拾得云:「只是忍他、讓他、由他、避他、耐他、敬他、不要理他、再待幾年你且看他。」此公案是要我們體會人弱心不弱,人貧道不貧,並學習在一切眾生中發慈悲心。

再者,對於違逆之境可堪忍而不起瞋心,也信難信之理而不惑,也能於寒熱、風雨、飢餓、老病死等境能忍而不惱怨,是名法忍。

佛陀的本生故事「割肉餵鷹」,帝釋天王為了試探薩波達王的慈悲心,故化作老鷹做勢要取鴿子的性命。

薩波達王因發大願要救護一切眾生,所以不顧己身之苦,割損筋肉以餵鷹,來周全鴿子的性命;在常人眼中是不合邏輯的舉措,但在菩薩的願心裡,外境所加諸的苦難並不會撼動他的初衷,此舉更是提供人省思,人生面對無理的刁難及困苦的夾擊與逼迫,是否能夠堅持自己的初心,而不改其志,並能藉苦難而鍛鍊心志,破諸無明,得無量智慧。

儒家最高的道德典範,有殺身以成仁,捨身以取義;在《金光明經》中,薩埵王子捨身飼虎,以防止虎母因飢餓難耐而食其子,三王子斷然捨棄世間的財寶情愛,自斷其命而飼虎,除周全虎母與其子之性命,更免虎母因飢餓而造作殺業。

故聖者觀諸法實相,不動不退,深入佛法而心通無礙,不隨諸觀也亦無所憂,故能自利利他,究竟完成難行能行,難忍能忍,而心無所忍的忍辱波羅蜜。

古來聖者皆以忍辱為其一生修行法門,以求至善之道;故孟子云:「天將降大任於斯人也,必先苦其心志,勞其筋骨,餓其體膚,空乏其身,行拂亂其所為,所以動心忍性,增益其所不能。」

的確,人生不如意事十之八九,若能將吃苦當作吃補,在人生逆境時,還能勇往直前而不退轉,所有的善惡因緣,都將變為清淨的法緣,我們就能體會在世間隨緣不變,不變隨緣的生活智慧。