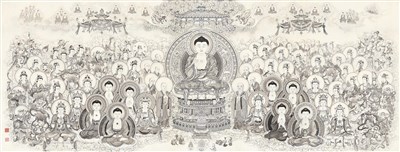

作品〈華嚴說法圖〉。 圖/台北陸氏典藏藝廊提供

作品〈華嚴說法圖〉。 圖/台北陸氏典藏藝廊提供

畫家陳森霖。圖/記者邱麗玥

畫家陳森霖。圖/記者邱麗玥

【記者林洛瀅台北報導】崇尚唐代風格的畫家陳森霖,以墨底與石青描金、水墨、彩墨創作工筆佛畫,無論是工筆意筆,都是自學而來;「古韵今輝─常精佛畫展」二十多幅佛畫外貌飽滿福態,是他近二十年作品,每一幅佛像畫都讓人感到寧靜莊嚴,展現三十多年繪畫功力,不僅作品首次來台展出,期盼以台灣為起點,將佛畫帶往世界各地;即日起至十五日在台北市金品展覽中心展出。

心中默打草圖

下筆得心應手

陳森霖最新作品〈十八羅漢〉,用長十五呎、寬五呎的九點九九純手工金箔宣紙,以傳統工筆畫勾勒。

他指出,一般約一個月完成,他未打草稿,只花十二天就完成,祕訣在於閉眼在心中默打草圖,下筆就得心應手。

〈彩墨大幅阿彌陀佛像〉是陳森霖的大幅畫作代表之一,他指出,白毫與卍字各別發出頭光、身光,未經研究容易畫錯,很多畫家常用「三庭五眼」常人比例畫佛畫,自然缺乏佛菩薩飽滿圓潤福態,還有佛陀的三十二相八十種好,通常為了美觀,佛足或佛手不畫法輪,但是他的畫作則真實呈現。

「畫佛畫是修行,佛菩薩慈悲面容,不是強調畫工技法能夠達成;工筆畫很傷神,勾勒線條最困難,線條敗筆就重來,沒有幾十年工夫難成火候。」陳森霖說,歷代畫家沒有大幅佛畫作品,他想自我挑戰,首先突破面部上色不均考驗,而服飾看似單一色彩卻包含數種顏料,讓色彩質感比較柔和,佛陀的眉毛如上弦月,不能太硬也不能太軟。

佛典故事題材

立體華嚴世界

最大規模作品〈華嚴說法圖〉,長五公尺、寬一點九公尺,陳森霖花了二個多月完成。他說,佛陀最初弘法講述《華嚴經》,在佛教歷史發展舉足輕重,卻很少人願意以佛典故事為題材,作品有十方佛、飛天、寶蓋等,呈現佛陀講述華嚴經典世界,在佛陀下方有身型嬌小凡人跪拜,增添立體視覺,該作品更對他意義深重。

陳森霖表示,他先從中間格局勾勒釋迦牟尼佛像線條,才完成三分之一就感覺困難重重,因得知加拿大寶林學佛會副主席衍陽法師身體不適,來電告知期盼早日看到畫作,他加緊趕工亦祈願法師早日康復,創作過程反而靈思泉湧、過程順遂,完成後畫作空運加拿大,法師看了歡喜也病癒,讓他相當感動。

陳森霖十二歲開始繪畫,後來以山水花鳥題材為主,因最喜愛「百代畫聖」的唐代吳道子的工筆畫造詣,一九九三年他得到香港大嶼山寶林禪寺方丈聖一和尚鼓勵和啟發,他全心投入佛畫創作,老和尚亦不忘叮嚀:「畫佛畫除了用最好的材料,更要心存恭敬。」讓他在做畫上更時刻提醒自己專心虔誠。

兩年後,陳森霖在佛畫創作出現瓶頸,他說,佛教藝術資料缺乏,加上他請益的法師無深入研究,後來他找到澳門大學找尋典藏《大藏經》藝術部,再融合參考唐朝佛像資料,因此畫風偏重唐代,畫作依據考究而成。

典藏給人歡喜

潑墨營造意境

一九九○年代後期,陳森霖獲當時中國佛教協會會長趙樸初指定,為法門寺出土的佛指舍利寶函進行圖像臨繪,深獲樸老讚譽。陳森霖說,先拋開現代人思惟,全神投入唐代文化之美,自然畫出唐代佛畫韻味。

陳森霖說,佛畫作品在民間保存不易,他的最大心願希望畫作能到世界各地展出,還能典藏於美術館展示,讓大家看了感覺歡喜。

想到年長視力退化難以創作工筆畫,陳森霖趁早嘗試寫意風格,手持經書的〈水墨普賢菩薩像〉與〈披髮釋迦牟尼佛〉是他的佛畫創作突破。

他強調,紮實工筆畫奠定基礎,寫意才會有美感,希望以後年紀大改為偏向潑墨筆法延續佛畫生涯,佛菩薩像氣勢磅礡,再造不同寫意境界。