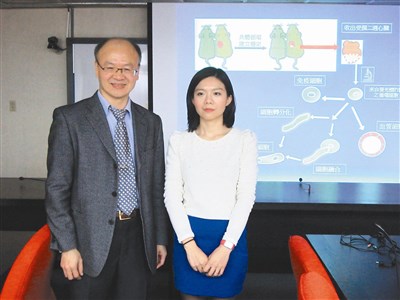

中研院生醫所副研究員謝清河(左)與生醫所博士吳美芳(右),從白鼠實驗中發現心肌細胞有自然再生能力,開啟利用自體造血幹細胞進行心肌再生的新希望。

圖/吳佳珍

中研院生醫所副研究員謝清河(左)與生醫所博士吳美芳(右),從白鼠實驗中發現心肌細胞有自然再生能力,開啟利用自體造血幹細胞進行心肌再生的新希望。

圖/吳佳珍

【本報台北訊】中央研究院生物醫學科學研究所昨發表最新研究,確認血液循環細胞可透過融合及轉分化二種方式自然形成新的心肌細胞,推翻二○○四年兩篇發表在《Nature》雜誌的心血管研究成果。

中研院生醫所副研究員謝清河表示,心臟是死亡率最高的單一器官,以台大醫院為例,每天約有一百五十至兩百位的心肌梗塞患者等待換心,若無法順利換到心臟,平均五年就會因心臟衰竭死亡。

過去醫學界認為,人體的神經細胞及心臟細胞沒有再生能力,長成後就一直隨著人類到老死,二○○一年哈佛大學研究團隊發現,血液或骨髓中的細胞,在心臟受損後會透過血液循環進入心臟,證實血液細胞可能轉變成心肌細胞,參與心臟治療;但二○○四年史丹福大學研究團隊利用共體循環系統探究血液細胞,發現血液細胞不會變化成心肌細胞。

第一作者、中研院生醫所博士吳美芳說,此研究同樣使用將兩隻老鼠縫在一起的共體循環模型,但多等了一個月讓傷口癒合,血液循環穩定相連後,再使其中一隻老鼠心肌梗塞,發現血液循環細胞會從正常鼠跑到心梗鼠,而且會跑進心肌受損之處,變成心肌細胞,促進修復,推翻血液細胞不會變化成心肌細胞的概念。該研究上周刊登於國際心血管研究期刊《Circulation Research》。

謝清河說,該研究已完成動物實驗,下一步的研究目標是,希望可以找出促進血液細胞再生成心肌細胞的藥物,提升細胞轉分化效果,若新藥可順利研發,將可拯救約六萬名心肌梗塞患者的生命。