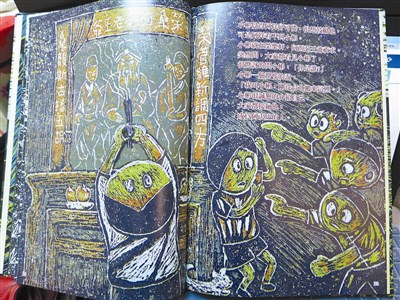

阿夷社區的小學生聽完故事後,創作出圖畫,再利用版畫雕刻作品。小朋友畫風不同,利用版畫粗曠線條,統一出風格。圖/林敬家

阿夷社區的小學生聽完故事後,創作出圖畫,再利用版畫雕刻作品。小朋友畫風不同,利用版畫粗曠線條,統一出風格。圖/林敬家

阿夷社區的小學生聽完故事後,創作出圖畫,再利用版畫雕刻作品。小朋友畫風不同,利用版畫粗曠線條,統一出風格。圖/林敬家

阿夷社區的小學生聽完故事後,創作出圖畫,再利用版畫雕刻作品。小朋友畫風不同,利用版畫粗曠線條,統一出風格。圖/林敬家

【本報彰化訊】彰化市「阿夷庄」地名特別,連當地人都不太了解由來,當地居民蔡蕙琪為了解老家歷史,蒐集資料,拜訪耆老,確認「阿夷」和平埔族聚落有相關,她找十三名小學生發揮想像力,創作版畫描述「阿夷里」的由來,讓更多人認識當地豐富有趣的歷史文化。

二十四歲的蔡蕙琪說,她從小就好奇「阿夷庄」的名稱,長輩都無法告訴她,去年她決心探究「阿夷庄」地名的由來。她探訪耆老,眾說紛紜,有人說,這是因清代有孩童在當地迷路,哭著找「阿姨」,後來訛傳成「阿夷」。

也有人認為,有漢人娶平埔族女子為妻,但不被其他漢人認同,只有妾的地位,福建、廣東漢人若是庶出,也只能稱母為「姨 」,因此早期移民就稱這裡為「番姨庄」。蔡蕙琪認為,早期彰化平原是平埔族半線社,這裡是平埔族居住的地方,當時人稱平埔族為「番夷」,「阿夷」成地名,最有可能。

蔡蕙琪覺得有趣,決定寫成故事,描述一名外地孩童「小彬」搬到「阿夷里」的見聞。為增添童趣,她找當地十三名三至六年級的社區小朋友,先說故事給他們聽,再由他們各自創作版畫,十八幅作品串成故事樣貌。

「小朋友畫風不同,利用版畫粗曠線條,讓風格一致。」在阿夷里住二十多年的蔡滄龍指導孩童製作版畫,三年級的張鈞郁花三個晚上完成「小彬」和朋友一起玩耍的圖畫,她說,版畫製作困難,手做得很酸。