漫畫

漫畫

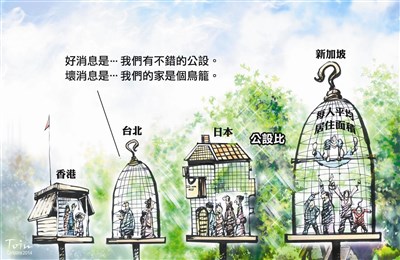

一家房產雜誌發布大台北地區建案的公共設施比數字,台北市大樓公設比竟然高達百分之三十四點五,讓人驚訝的是,公設比的數字還逐年升高。換言之,居民籌出一大筆錢買屋,超過三分之一的款項買不到可居住的坪數,難免會覺得虧到。

居民花了辛苦錢買房子,竟然三分之一奉獻給公用,難免會覺得划不來;但若從都市機能來看,必須要大家都捐棄私權、私財,形成公權、公財,都市才有辦法運作;任一都市居民總不能困守家中,不去運用到公共設施。

人民的認知,買房子的公設僅止於樓梯間、走道、巷道等近身所需而已;其實公設用途遠不止此。擬定都市計畫的住宅區,設計容納多少人口後,即應根據這些人口的生活所需設計綠地、學校、下水道、行人道、市場等,這些全應計入公設用地。

一個都市計畫若壓縮公設用地,可想而知的局面,必然是生活機能不佳,巷道狹窄、綠地缺乏、小孩需長途跋涉才有學校念。

公共設施比愈高愈好,接下來的問題是公共設施用地的管理與運用,任一公共設施用地都必須做到最高利用價值的發揮,不可畫為公設用地後遲未規畫利用。要知道任一塊「公共設施保留地」都是人民的財產,若是閒置不利用,那對不起人民。

嚴肅地說,公設比高,從屋主的角度算,是不利,但從「利己」與「利他」的權衡;公設比恰當,都市運作順暢,市民當然得利;若是斤斤計較公設比的數字,大家一起苛扣都市發展的共同空間,必然造成都市運轉遲滯,甚至寸步難行。這是都市計畫區,與非都市計畫區(鄉村)的最大差異。

回到房產雜誌發布建案公設比數字的新聞點,庶民無須計較花了三分之一的購屋款給政府利用,應該監督政府對公共設施用地的利用效率,是否謀取最大價值?這是關切的重點。新的建案如果全力壓縮公設比,可想而知的結果,是都市公共機能不彰,巷道窄、綠地不足、學校、醫院畫設無效率,生活相當不便。

當然,現況是公共設施用地稍嫌浮濫,之前內政部甚至有解編閒置公設用地的想法,這些都有討論空間,但前提是都市運作必須要有適當的公設用地,私人住宅捐棄一定產權供公用也是必要的。

卓亞雄(台北市/台大新研所講師)