國人對學生多日來占領國會有不同看法。有人認為教育失敗,有如「暴民」;有人感動於學生捍衛台灣,肯定他們的作為。學生占據國會,應該切割動機面、行為面兩塊檢視,才能有公允的結論。先看動機面,服貿該不該簽,見仁見智;簽,對台灣理論上當然有一定的好處,不過會對某些附加價值不大、尤其是人力密集的產業帶來衝擊,進

國人對學生多日來占領國會有不同看法。有人認為教育失敗,有如「暴民」;有人感動於學生捍衛台灣,肯定他們的作為。學生占據國會,應該切割動機面、行為面兩塊檢視,才能有公允的結論。先看動機面,服貿該不該簽,見仁見智;簽,對台灣理論上當然有一定的好處,不過會對某些附加價值不大、尤其是人力密集的產業帶來衝擊,進

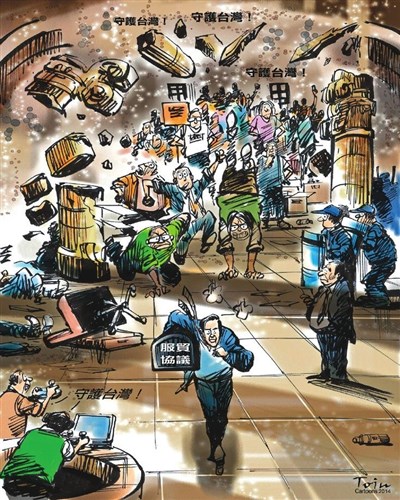

國人對學生多日來占領國會有不同看法。有人認為教育失敗,有如「暴民」;有人感動於學生捍衛台灣,肯定他們的作為。

學生占據國會,應該切割動機面、行為面兩塊檢視,才能有公允的結論。

先看動機面,服貿該不該簽,見仁見智;簽,對台灣理論上當然有一定的好處,不過會對某些附加價值不大、尤其是人力密集的產業帶來衝擊,進而有引發這些產業以選票誘因,發動民代強力抗拒的原因,這個局面合理,政府常態下應可圓融地調適、照顧弱勢產業,化解爭議。

檢視洽簽政策推動過程,反服貿一番並不是石頭一塊,也理解整個談判是包裹在一起,通過與否是二選一,沒有分開討論的空間。

之所以運作出反服貿、反對黨在立法院爭得「逐條」審議的條件,一者是營造整體議價籌碼,另反執政黨的運作。這個局面並不離譜,本來也是民意政治的戲碼。

引爆進占國會的意外,毋寧說是政府急功近利,為了及早完成服貿洽簽,對曾有的「逐條審議」承諾毀棄,趁亂火速宣讀,跳過國會反對一方制衡關卡,讓原本可經由民意多數決的程序(當然可能也會很火爆),變成混亂中強勢過關,可能的後果,甚至之前已研判。

再看學生動作,雖可切割為前、中期間(尚不知局面如何了結),但意義不大。

攻占國會當然是空前動作,社會必然批判,但一個已趨成熟的民主社會對單一動作討論,必然先審視其原始動機。

設若原始動機可以成立,後來翻牆、封鎖國會,甚至破壞的脫序行為,可究責之處就緩解許多,這也正是這幾天社會不乏支持、同情、肯定學生行動的原因。

回到源頭,服貿洽簽獲立法院認同,執政黨真的只有強行通關一條路嗎?完全不理會民主社會溝通的必要程序嗎?

學生以肢體力量進占國會、癱瘓議事當然手法可議,但若訴求只是要求洽簽服貿基本的程序正義、民主過程,這荒誕的進占國會戲碼,導演不啻是執政黨嗎?

卓亞雄(台北市/台大新研所講師)