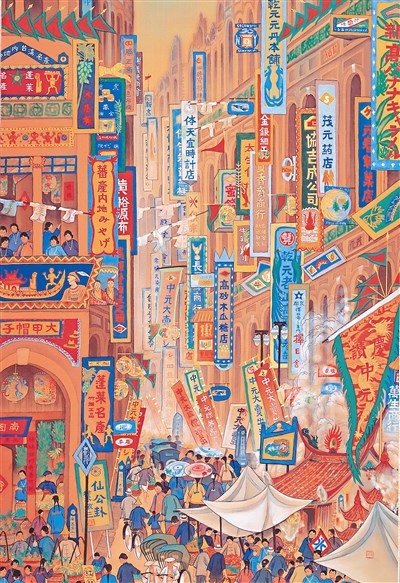

〈南街殷賑〉(局部)‧1930‧膠彩‧182X91公分‧台北市立美術館典藏

圖/郭雪湖 雄獅美術提供

〈南街殷賑〉(局部)‧1930‧膠彩‧182X91公分‧台北市立美術館典藏

圖/郭雪湖 雄獅美術提供

文/李欽賢 圖/郭雪湖 雄獅美術提供

台灣前輩美術家之中有人成長在城市,有人去到城市發展。城市的特徵是人多、熱鬧;路寬、平坦,隨著時代的演進,大眾運輸工具從人力車到後來的公共汽車,都是城市才有的景象。藝術家筆下的城市風光,總要找一些殊異景色;但攝影家的鏡頭往往對準街角,捕捉最尋常的生活空間。

郭雪湖〈南街殷賑〉

「南街」即今天的台北市迪化街,「殷賑」的意思是商業昌隆,所以郭雪湖創作〈南街殷賑〉,就是要傳達都市鬧區熙來攘往的人潮。

全畫呈現出活絡商機的焦點,是滿坑滿谷的廣告看板,構成一幅頗富台灣色彩的中元采風圖。〈南街殷賑〉圖帶我們回到迪化街全盛時期的時光隧道。

繼〈圓山附近〉之後,再介紹郭雪湖(1908~2012年)的膠彩畫作〈南街殷賑〉。作者郭雪湖誕生於大稻埕,南街(迪化街)即是他開始拜師學藝,學習民俗神像畫的所在地。

一九二七年,十九歲的郭雪湖參加第一回「台展」,即獲得入選,一鳴驚人。

第一回「台展」,東洋畫部作品審查後,出乎預料之外,僅有郭雪湖、林玉山、陳進三位非常年輕的畫家同時入選,連郭雪湖的老師都落選了,真是令人跌破眼鏡,大家又嫉又羨地揶揄他們為「台展三少年」。

後來美術界才知道,「台展」東洋畫部有意冷落傳統的山水畫,而鼓勵新秀提出實地寫生的膠彩畫或水墨畫作品參加評審。

第二回「台展」獲獎的〈圓山附近〉,即為純粹的膠彩畫。一九三○年第四回「台展」,郭雪湖出品了〈南街殷賑〉,從描繪圓山附近的自然風景,回到城裡描繪被節慶烘托出熱鬧滾滾的商圈氣氛。

創作的主題是中元普渡民俗祭典的景象,右下角的城隍廟懸起中元節旌旗,南北雜貨的廣告市招高掛屋頂。

迪化老街的巴洛克式洋樓,其實只有兩層,作者為了取得與長軸形構圖調和,而加高成三層樓,如此一來畫面就更壯觀,內涵也更豐富,郭雪湖全面施展了膠彩畫的細密手法。

這幅畫最大特色是文字之多,比重之大,成為畫中十分搶眼的一部分,為繪畫藝術裡少見表現方法,正好可作為民俗學與社會學絕佳材料。細讀這些文字,可以知道一九三○年代台北人是怎麼生活的。

迪化街是郭雪湖的故鄉,他畫〈南街殷賑〉,並非以「外行人看熱鬧」的態度,而純粹是「內行看門道」的在地真情,繪出大稻埕常民百姓參與祭典廟會的熱鬧場面,充滿了溫馨的人情味。

郭雪湖後來移民美國,仍持續創作,但縈繞在他腦海中最難忘懷的記憶,就是小時候在大稻埕淡水河畔,所看到的戎客船。

「戎客」是日本人譯自英文(Junk)的外來語,鴉片戰爭之後占領香港的英國人,指稱這種往來兩岸的貨船為「戎客」。

郭雪湖筆下的戎客船,有帆、有浪,也有觀音山,令人聯想到現代淡水小漁船的船身,也有類似戎客船的圖案。鮮明的故鄉圖像,很容易勾起海外遊子的鄉愁。

二○一二年,郭雪湖在美國去世,享壽一○四歲,是台灣美術史上長壽的畫家之一。