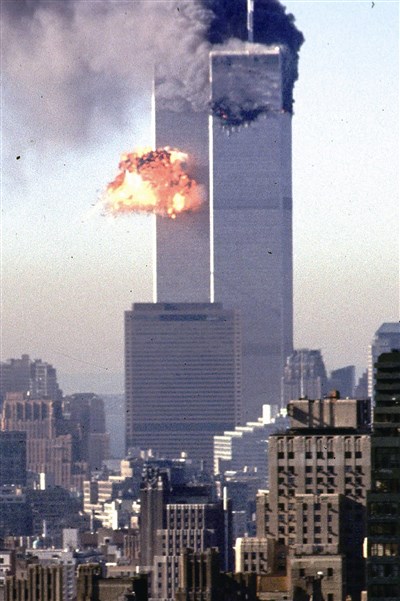

美國九一一恐怖攻擊事件發生時,許多人本可以逃過一劫,最後卻因選擇留在原地而命喪現場,為什麼?圖/法新社

美國九一一恐怖攻擊事件發生時,許多人本可以逃過一劫,最後卻因選擇留在原地而命喪現場,為什麼?圖/法新社

文/史戴分‧格羅茲 譯/劉嘉路

研究顯示,當火災警報器響起的時候,大家不會主動行動。九一一攻擊事件裡,許多人原本可以逃出來,但他們卻選擇留下。為什麼?

當第一架飛機撞上世界貿易中心北塔的同時,梅麗莎正在南塔的第九十八層樓跟兩位同事說話。她聽到一陣轟然巨響的同時,也感覺到了大震動。一波熱浪向她的臉猛襲而來,彷彿她才剛剛打開烤箱一樣。一股焦躁不安的氣氛席捲整間辦公室。梅麗莎沒有浪費一秒鐘的時間停下來關電腦,甚至沒有拿起她的皮包,就直接走向最近的緊急出口,離開了大樓。

跟梅麗莎說話的那兩位同事,並沒有立即離開。「我記得自己離開的時候,她沒有跟上來。」梅麗莎後來接受訪問時這麼說,「我看見她在講電話。另一個同事也一樣。她那時站在我的斜前方講電話,並不想離開辦公室。」

事實上,很多在梅麗莎辦公室的人都選擇忽視火災警報,也對離他們不過一百三十一英尺之外的北塔發生的事視而不見。他們當中有些人還進會議室開會。梅麗莎的朋友塔米莎走下幾層樓梯之後又折回來。「塔米莎說:『我必須回去拿我寶貝的照片。』而她再也沒有機會走出來。」那兩位留在原地講電話的同事和跑去開會的人同樣失去了他們的生命。

在梅麗莎辦公室裡工作的人,就如同在世貿中心其他辦公室裡的人一樣,他們並沒有急匆匆或是驚慌地離開。「我感覺那畫面非常怪異,」梅麗莎說,「我問我的朋友:『為什麼大家都還留著?』」

事實上,梅麗莎同樣無法理解另一件事情:規則。研究顯示,當火災警報器響起的時候,大家不會主動行動。他們會相互交談,試著理解到底發生了什麼事情。他們會留在原地。

線索再多 仍不為所動

參加過防災演習的人一定很熟悉這場面:與其離開一棟大樓,我們會留在原地等待。我們等著收到更多線索:煙霧的味道或聽取我們信任的人的勸告。但也有證據證明,即使我們掌握了更多線索,很多人仍然不會採取行動。

一九八五年,約克郡布拉德福德鎮的足球場裡,觀眾看台竄出了熊熊火光,最後造成五十六個人死在火場中。

根據事後利用電視連續鏡頭的進一步檢驗發現,火災發生當下,很多球迷並沒有立即行動,只是待在那裡觀看火災和比賽同時進行,而不是立刻起身走向出口。研究結果一再顯示,即使我們採取行動,我們也會聽從舊有的習慣。我們不相信緊急出口。我們幾乎總是試著要從當初進來的地方離開。

在肯塔基市發生的比佛利晚餐俱樂部火災案例中,法庭在後來的火場模擬重建當中證實,許多受害者在離開火場之前還打算先付帳;那些排隊等著出去的人也一樣葬生火窟。

當了二十五年的心理分析師,我對這數字一點也不感到驚訝。人總是抗拒改變。即使是好的改變,要我們自己做個小改變,聽起來要比忽視危險狀況更讓人害怕。我們不會輕易改變自己看這世界的態度或角度。當我們離開舊習慣之前,總要知道在前方等待我們的是個什麼樣的地方。如果我們無法確實知道,所謂的「出口」到底會把我們帶往何處,我們就不會走進去。即使是遇到緊急狀況,不管是病人或心理分析師都一樣,沒有例外。

當生命的警報器響起時

自從我聽到梅麗莎的故事之後,我不斷地想著她。我想像自己是她,待在那間辦公室裡。我看見她的電腦螢幕與大片窗戶。我聞到早晨的空氣中混合著香水味和咖啡味,接著,是第一次的撞擊。我看見她走向緊急逃生口,離開大樓。我看見她的同事仍兀自逗留。塔米莎離開了,幾分鐘後卻又跑回來拿她小孩的相片。我看見自己站在南塔裡,我很好奇自己會怎麼做。

我希望自己會跟著梅麗莎一起離開,但是我並無法確定。我或許會想著「最糟糕的部分已經過去了」,或是擔心萬一就這樣離開,隔天回來上班時才知道其他的人都留下來繼續工作。也或許,會有個人跟我說:「嘿,別離開啊。飛機已經撞上了北塔,南塔現在一定是紐約最安全的地方。」我也就因此留了下來。

當改變就在眼前,我們會猶疑,因為改變是一種損失。但是如果我們不接受一些損失——對塔米莎來說,她的損失就是她孩子的相片——我們就可能會損失一切。

再來看看三十四歲的馬克。他剛被檢查出睪丸有個腫塊,但他想要從希臘度假回來後再跟醫師預約看診。儘管他太太已經先幫他跟醫師約了時間,他還是決定不去醫院,反而做些瑣事、買防曬乳液,以及在GAP買了幾件T恤給小孩。「我很確定會沒事的!」他這麼說,「我們回來之後,我就去看醫師。」或者,我們再來看看茱麗葉的狀況。三十六歲的茱麗葉已經訂婚七年了。她的未婚夫總是不斷地發生外遇或召妓,此外,他在客戶和同事間的風評極差。「我不能離開他,」她這麼說,「不然要我去哪裡呢?我又能做什麼呢?」

針對馬克和茱麗葉兩個人的情形,他們的警報器已經發出鈴響了。兩人都對自己的狀況感到憂心,也都想改變。如果他們想維持現狀,又何必把這些事說給心理分析師聽呢?但他們卻只是站在那裡,等待著——到底在等什麼呢?

(摘自《說不出的故事,最想被聽見》,圓神出版)

作者簡介

史戴分‧格羅茲(Stephen Grosz)

來自美國印第安納州,在柏克萊和牛津大學完成學業。他在過去的二十五年裡擔任心理分析師,此外也在倫敦大學學院的心理分析學院授課。他寫的文章發表於《金融時報週末雜誌》和英國文學雜誌《格蘭塔》。