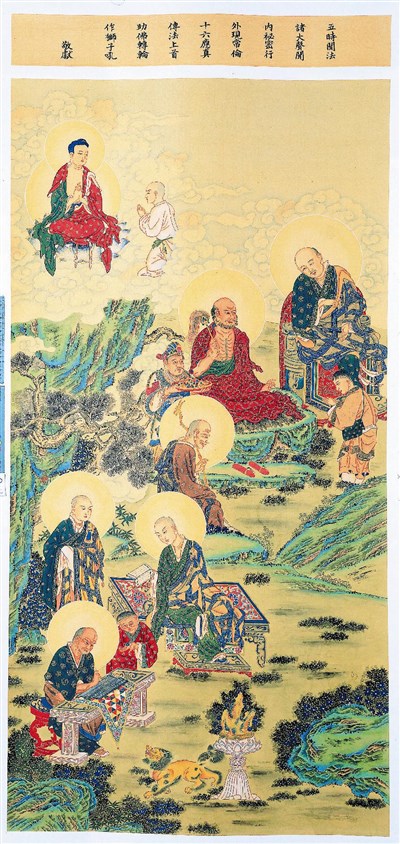

佛光山萬緣水陸法會內壇上堂第 五席左軸。榜題:「五時聞法/ 諸大聲聞/內秘密行/外現常倫 /十六應真/傳法上首/助佛轉 輪/作獅子吼」。圖/佛教美術圖典提供

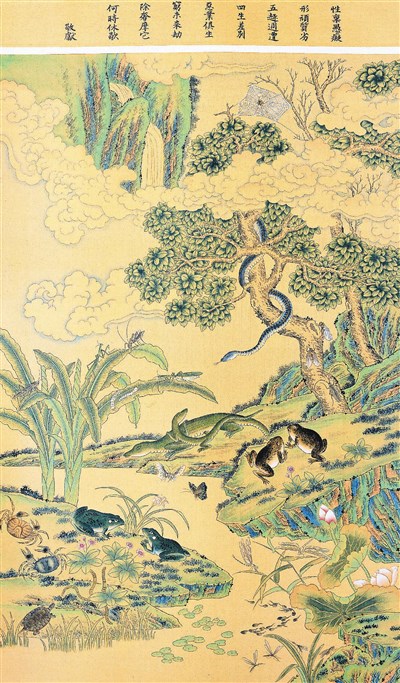

佛光山萬緣水陸法會內壇上堂第 五席左軸。榜題:「五時聞法/ 諸大聲聞/內秘密行/外現常倫 /十六應真/傳法上首/助佛轉 輪/作獅子吼」。圖/佛教美術圖典提供 佛光山萬緣水陸法會內壇下堂第 九席右軸。榜題:「性稟愚痴/ 形頑質劣/五趣週遭/四生差別 /惡業俱生/窮未來劫/除奢摩 它/何時休歇」。圖/佛教美術圖典提供

佛光山萬緣水陸法會內壇下堂第 九席右軸。榜題:「性稟愚痴/ 形頑質劣/五趣週遭/四生差別 /惡業俱生/窮未來劫/除奢摩 它/何時休歇」。圖/佛教美術圖典提供

文/如常

水陸法會懸掛水陸畫主要代表祈請的主尊,此外,因參加法會的信眾,或有不能聽懂水陸經疏者,而水陸畫像的運用便能直觀地啟迪他們,引導他們更好理解水陸法會的意義。所以水陸畫還有直觀的引導作用。

據文獻記載,水陸畫始見於晚唐、五代,後隨著水陸法會的興盛而發展,繪製的軸數愈來愈多。

北宋蘇東坡為亡妻修設水陸道場,並作《水陸道場法像贊》十六篇,當時可能懸掛水陸畫十六軸;南宋末年,志磐法師所著《水陸新儀》六卷中,規定懸掛水陸畫二十六軸;到了明清之時基本定型,一堂水陸畫一般為一百二十幅,主要依據法會的規模大小來定。

按照儀軌,全堂水陸畫包括十法界,即四聖六凡,代表法會邀請的對象。最初水陸畫以佛教諸佛、諸菩薩、諸神為主,唐、宋之後,隨著儒、釋、道三教融合,道教諸神、儒家諸神、民間諸神逐步進入水陸畫,水陸畫中所繪的內容也變得十分龐雜。

水陸畫一般分上、下二堂。上堂水陸畫所繪之像是諸佛聖賢,內容為諸佛、菩薩、緣覺、聲聞、明王及護法諸天等。下堂水陸畫所繪之像是被超度者,內容有無色界諸天、色界四禪天、欲界六天、九曜、十二黃道、二十八宿星君、五嶽四瀆、四海龍王、社神后土、門神城隍、十殿閻王及因各種災難屈死的亡靈孤魂等眾。�(摘自《畫說水陸法會》)