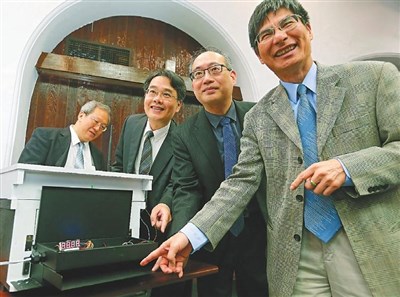

台大副校長陳良基(右起)、植物系教授楊恩誠、生機系教授江昭皚與農學院院長徐源泰等,經過七年追蹤研究,發現農藥殘留會破壞幼蜂的學習記憶能力,導致蜂群生態崩解。 圖/鄭超文

台大副校長陳良基(右起)、植物系教授楊恩誠、生機系教授江昭皚與農學院院長徐源泰等,經過七年追蹤研究,發現農藥殘留會破壞幼蜂的學習記憶能力,導致蜂群生態崩解。 圖/鄭超文

【記者羅智華台北報導】美國先前曾爆發蜜蜂大量消失,災情後來擴及歐、亞、美洲等地,台灣近年也有蜂農面臨蜜蜂無故失蹤。為解開蜜蜂消失之謎,台灣大學組成跨領域團隊,從二○○八年起開始研究,首創追蹤餵食農藥益達胺的實驗蜜蜂的去向,發現可能就是益達胺等農藥汙染與殘留,使得蜜蜂喪失學習及記憶能力,無法順利飛回蜂巢,進而影響蜂群生態。

相較於其他昆蟲,蜜蜂算是相當社會化的昆蟲,蜂群內包括有蜂后、雄蜂、工蜂等三種成員,各司其職,像工蜂就是負責外出採集花蜜及花粉、為蜂群補充能量。因此,若要順利找出蜜蜂消失原因,就得持續追蹤蜂群活動,為此,台大結合不同領域學者進行跨領域研究,像昆蟲系教授楊恩誠從神經行為研究蜜蜂;生機系教授林達德利用雷射刺青技術,結合影像辨識系統來觀察蜜蜂活動情況。

楊恩誠表示,蜜蜂對自然生態的貢獻相當多,光全球農作物就有三成以上是仰賴蜜蜂來授粉,國內也有數十種農產品是透過蜜蜂授粉,藉此節省人工授粉、提升結果成功率。另外像是蜂蜜、蜂王漿、花粉等多種蜜蜂產品更是我們日常生活中常吃的食品。根據統計,國內蜂產品的相關產值就達二十三億元,但近幾年出現的蜂群消失事件,不只讓農業產值下滑,長期下來更導致環境生態失衡,讓農民叫苦連天。

團隊表示,已有證據顯示蜂群崩解症候群與農藥使用有密切關係,歐盟甚至為此在去年禁止使用益達胺等類尼古丁劑,以維繫授粉昆蟲生態,但台灣則未禁用益達胺。

而團隊針對類尼古丁殺蟲劑益達胺進一步研究也發現,當蜜蜂吸食五十p p b(每p p b為十億分之一)的益達胺糖水溶液後,就會失去飛回蜂巢的能力,即使聞到了糖水味也沒有反應;當益達胺濃度提升時,中毒的蜜蜂數量也會跟著增加,導致更多蜜蜂消失。

相較於成蜂,幼蜂雖能比成蜂承受更高的益達胺劑量、且成長時期也一樣能正常化蛹、羽化等,但卻會造成記憶與學習能力喪失的後遺症,導致牠們不會採蜜,也不記得要如何飛回自己的蜂巢,使得原有的蜂群生態因此崩解。

台大表示,這項追蹤蜜蜂行為的跨領域技術是全球首創,研究結果不僅受國際重視,團隊未來也將繼續投入更進一步研究,希望透過科研之力來保育蜜蜂數量與環境生態。