高雄應用科技大學研發「山區搶險救災便道」,利用貨櫃與H型鋼所搭建的臨時便道,可成功擋住部分豪大雨量與土石流,提升便道安全性。 圖/程宜華

高雄應用科技大學研發「山區搶險救災便道」,利用貨櫃與H型鋼所搭建的臨時便道,可成功擋住部分豪大雨量與土石流,提升便道安全性。 圖/程宜華 水文變化、水流沖刷力道等因素亦是影響橋梁結構的因子。

圖/詹前善

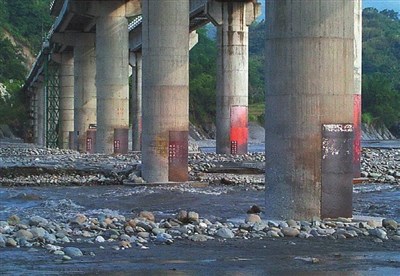

水文變化、水流沖刷力道等因素亦是影響橋梁結構的因子。

圖/詹前善

不只運用無線傳輸,研發團隊也利用加速度計來感測橋梁結構的震動頻率,藉此回推橋梁的沖刷深度,以監測橋梁是否有結構上的危險。朱聖浩解釋,其背後的原理就像我們彈吉他一樣,當我們把弦弄緊些時、頻率就會高,若把弦弄鬆點,則頻率就比較低,而監測系統就是透過沖刷深度與震動頻率間的關係來達到預警效果。

「雖然橋梁看似固若金湯,卻非金剛不壞之身,而是跟人類一樣都有其壽命使用期限。」很多民眾誤以為,一座橋只要蓋好了,就永遠可以使用下去,事實並非如此;朱聖浩表示,一般來說,橋梁在正常使用下,其平均使用壽命約為五十年,隨著年紀漸長,橋梁結構也會跟著受影響。他指出,有些橋梁經長年風吹雨打,鋼筋會逐漸腐蝕,混擬土也會日益劣化,因此為橋梁進行健康檢查也就顯得格外重要,藉此才能從檢查中找出可能影響橋梁使用安全的危險因子,一旦發現橋樑出現問題,相關人員就要趕緊修補才能早期發現、早期治療,避免一遇到颱風或豪雨,橋梁就因抵抗力不足而應聲斷裂。

除了透過即時監測系統來為橋梁安全把關外,高雄應用科技大學土木工程系教授沈茂松,也帶領團隊利用內充砂石的貨櫃及H型鋼搭建出臨時便道。他表示,傳統混凝土製成的便道,只要土石流不斷沖刷就易受到毀損,但若改由內充砂石的製作方式則因砂石孔隙大,所以不只能降低土石流沖刷力道,還能發揮「以柔克剛」的阻擋作用,提高安全性。