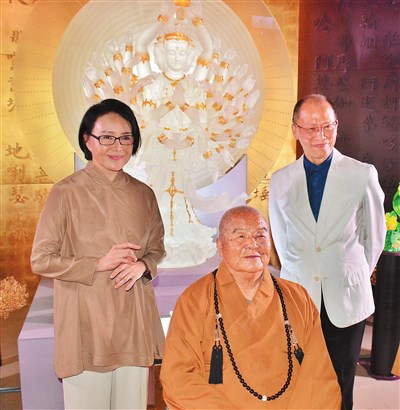

楊惠姍(左)、張毅(右)為星雲大師等貴賓導覽作品。

圖/人間社記者陳昱臻

楊惠姍(左)、張毅(右)為星雲大師等貴賓導覽作品。

圖/人間社記者陳昱臻

【人間社記者蕭惠珠大樹報導】「唯有慈悲—楊惠姍‧張毅二十六年琉璃之人間探索」開幕茶會,二十五日在佛陀紀念館本館舉行,其中展出一尊二公尺高千手千眼觀世音菩薩像,燒製難度非常高,前後歷時四年,堪稱琉璃藝術史上現存最大型的佛像藝術作品。「琉璃工房」創始人楊惠姍與張毅聯袂出席,佛光山開山星雲大師親臨參觀。

楊惠姍、張毅與眾人分享二十六年琉璃創作過程中,對「慈悲」的體悟與嚮往;更強調,面對現實人生種種苦難,如何保持努力往前走的動力,答案是「唯有慈悲」,而以琉璃傳達佛法的慈悲,也成為藝術家的「今生大願」。

琉璃易碎 呼應人世無常

「說天命也好,說佛緣也罷,我的第一件琉璃作品就是佛像。」楊惠姍表示,佛法對生命的詮釋,提供她創作的動力與智慧,多年來,在愛與慈悲下發想創作,是生命中最大的學習與修持。

至於為何選擇琉璃為創作材質?楊惠姍說,琉璃的易碎,正好呼應佛法強調「人世無常」的悲憫本質,最能詮釋她自己對生命的感悟。

張毅在一旁補充說,琉璃是佛的「七寶」之一,《藥師經》也有願來世「身如琉璃,內外明澈」的經文,那種明澈、純淨的美好境界,成為他們長期以來的創作與修持目標;「作品多好不重要,最重要的是,種種不安,在創作當下獲得安頓。」

楊惠姍與張毅一起回憶二○一一年受星雲大師委託,創作佛館普陀洛伽山觀音殿五公尺高的「琉璃千手千眼觀世音菩薩」,在三十八天裡要完成不可能的任務,其中艱苦不足為外人道。

大師感召 堅持前進動力

在最後完工階段,他倆與時間賽跑,自以為是最晚離開佛館的人,「沒想到,走到停車場,總是看到有人拿著手電筒晃動的光影;趨近一看,原來是大病初癒的大師坐著輪椅巡視工地,而且每晚如此。」兩人同聲說:「大師興建佛館的無我、慈悲胸懷,『雖不能至,心嚮往之』,是推動我們繼續堅持、前進的動力。」

「《我這樣過了一生》中女主角的悲慘命運,和我很像,我是因為這樣才知道有楊惠姍這個人。」星雲大師現身茶會會場,幽默道出與楊惠姍、張毅的因緣,更讚歎楊惠姍發心為佛館觀音殿創作「琉璃千手千眼觀音菩薩像」,這份供養的福德,已如同觀音菩薩度眾的悲憫。

茶會後,楊惠姍、張毅為星雲大師等貴賓導覽作品。「更見菩提系列」中,楊惠姍勇敢嘗試融合不銹鋼與琉璃佛像,象徵「痛苦的昇華」;「無相無無相系列」,則結合張毅的書法與楊惠姍的琉璃,讓人放下執著,安住當下。

「唯有慈悲—楊惠姍‧張毅二十六年琉璃之人間探索」即日起在佛光山佛陀紀念館本館展出,展期至明年四月六日。