圖/金馬國際影展

圖/金馬國際影展 圖/金馬國際影展

圖/金馬國際影展

在很多提到阿根廷革命時期的電影中,大部分都是以敏感又黑暗的方式來呈現。主題似乎都與恐懼、死亡、迫害和虐待有關,但其實在種種負面當中還伴隨著歡愉、愛情和熱情的成分。

也許參與革命的人不是為了走向死亡,他們只是希望能夠爭取存活下來的機會。

這一群革命分子的生活沒有想像中陰鬱,反而充滿正面積極的能量。

生命的能量

《我的雙面童年》導演班傑明艾維拉,採取了與舊有阿根廷革命電影截然不同的角度,透過自己的回憶加以改編,述說一個「隱密的童年故事」。當家族因革命際遇被放逐到古巴,再回到阿根廷時,團聚的感覺幾乎無法言喻。這也是促成本片在抗爭之餘,還保有一種生命能量的重大因素。

本片雖為班傑明艾維拉的首部劇情片,然而他平時是阿根廷電視教育節目製作人,同時也已累積多部短片和紀錄片的拍攝經驗,對影像媒體可以說十分熟悉。其中,最為人所熟知的紀錄片《NIETOS》是探討許多阿根廷在一九七○年代白色恐怖時期失蹤的兒童案件,這也是《我的雙面童年》劇中最後結局的故事背景。

班傑明艾維拉之前因為拍攝了一部劇情短片《La Gotera》在義大利托密納影展得獎,他當時以獎金作為下一部電影的籌拍資金,就在這樣的自我救濟中產出了這一部片。

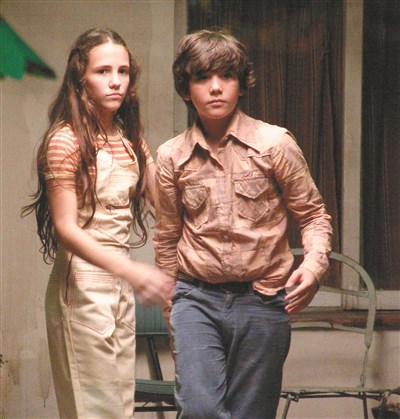

《我的雙面童年》描述一個十二歲的阿根廷男孩,生長在一個特殊的家庭,父母雙雙具有理想性格,因此他們的革命理念成為當時社會打壓的對象。家庭因素使得他的童年注定與一般小孩不同。

父母親的政治立場相當激進,不見容於當時敏感的阿根廷社會。這樣的狀況讓男孩無法隨意嬉戲,他唯一習慣的,是學會只要一有風吹草動就躲進密室避難,或者幫父母將子彈藏在巧克力盒中偷渡。

協助革命運動,使小男孩顯得敏感成熟。他密切關注成人世界的一舉一動,面對外界,他會啟動保護機制,使用另一個身分介紹自己。

某天,這一切因為情竇初開而起了重大變化。男孩想要贏得一個女孩的心,他的心情隨著這段感情起伏不定。他盼望與女孩安穩戀愛,使人惶惶不安的革命家庭,讓他想要逃離,而且想要帶著女孩一起離開。

孩子的視角

由於主角設定在孩子的視角,孩子的世界比成人的世界多出許多幻想空間,電影也因此添入許多詩意的畫面。本片雖然有著嚴肅的革命主題,導演卻會在令人不安的畫面上,以動畫的形式處理,形成另一種紓緩和動人的感覺。

尤其在影片開頭時,有一段主角的回憶戲,導演以美漫風格的動畫表現,令觀眾眼睛為之一亮。

這個動畫其實是由曾拍過膾炙人口的動畫片《切格瓦拉》的安迪利瓦主導。劇情片結合動畫效果,替影片開啟了寬容的想像空間。這樣的手法,其實在很多電影裡都有,如:兩位伊朗導演文森帕蘭德、瑪嘉莎塔碧共同合作的《茉莉人生》、《依戀,在生命最後八天》。

同時,本片以兒童視角來顯現阿根廷社會問題,雖然只是一個家庭、一個男孩的故事,卻也帶出了阿根廷社會的問題。

許多導演也如同本片導演一樣,以兒童的「輕」去表現成人社會、外在社會的「重」,如瑞典導演卡讚卡德爾《美國超人夢》、印度導演拉珍柯薩《風箏孩子王》、印尼導演利利里沙《天虹戰隊小學》等片,都可以一併參考。