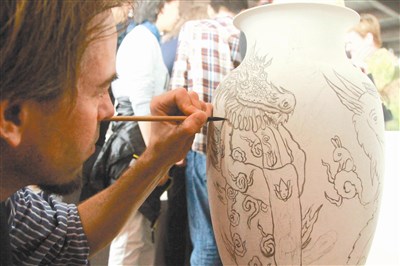

中國景德鎮國際陶瓷博覽會日前在江西開幕,吸引來自荷蘭、韓國等四十多個主要陶瓷企業前來參展。圖為在由英、法、義等十個歐洲國家組成的UNIC項目展覽館,歐洲藝術家在陶瓷上手繪中國龍。圖/中新社

中國景德鎮國際陶瓷博覽會日前在江西開幕,吸引來自荷蘭、韓國等四十多個主要陶瓷企業前來參展。圖為在由英、法、義等十個歐洲國家組成的UNIC項目展覽館,歐洲藝術家在陶瓷上手繪中國龍。圖/中新社

擁有便利的陶瓷製造環境、活躍的交流氣氛、穩定的市場需求,大陸景德鎮近年來成了中外陶瓷藝術家的聚集之地,

陸媒則稱呼這些創作者為「景漂」一族,據業內人士估計,人數接近一萬。他們在景德鎮裡堅守著創作夢想,

做自己喜愛的陶瓷藝術,雖有時必須縮衣節食,但生活得自由又自在。

【本報綜合報導】二○一三年第十屆中國景德鎮國際陶瓷博覽會(簡稱「瓷博會」)日前落幕,今年活動的最大特色,是主辦單位推出由企業、藝術家和網民一起參與的票選活動「百萬公眾評瓷博」。吸引內地一百多名陶瓷藝術工作者和五十多家陶瓷品牌企業參賽,台灣「法藍瓷FRANZ」在活動中榮獲「十大最具競爭力陶瓷品牌」。

這個自二○○四年開始舉辦的「瓷博會」,一年比一年熱鬧,除了來自世界各地的陶瓷藝術企業在博覽會中展現豐富創作成果外,吸引媒體注意的,還有眾多在場內的「個體戶藝術家」和「景漂一族」,據業內人士估計,人數接近一萬。

據新華社報導,所謂「景漂」,指的就是聚集在景德鎮的陶瓷藝術家,其中有成名的大師,也有剛畢業的學生,甚至是不遠千里而來的外國藝術家。像是去年底回台舉辦「陶藝個展—香雲讚」的台灣年輕藝術家葉文怡,就是在台灣讀到高中畢業後,選擇到廣州美術學院主修國畫系,研究所專攻陶瓷設計,畢業後到景德鎮成立工作室,與朋友組成設計團隊。

創作交易自成循環

新華社記者在周末遠赴景德鎮採訪,找到一位來自香港的資深「景漂」鄭禕,二○○五年她在景德鎮創「樂天陶社」,為年輕人提供創作指導平台,並邀請外國陶藝家進駐,提供創意的交流和碰撞。

鄭禕指著掛在自己工作室裡的兩件「蝴蝶衣」說,「景德鎮的手工技術非常齊全,你想要的東西這裡都能做出來。」這個作品綴滿了指甲大小的粉色瓷蝴蝶,現在已被西方多家大博物館收藏。留在景德鎮,她想「一邊做好玩的東西,一邊把如何實現創意的這一套教給年輕人。」為了支持這個夢想,她把北京、上海、香港三個樂天陶社分店的利潤,用來支持景德鎮分店的發展。

報導中說,每逢周末,景德鎮都有規模不一的創意集市,出售陶瓷藝術品和工藝品,規模大的樂天集市,周圍的工作室和手工作坊星羅棋布,創作和交易的生態圈逐漸形成,一天營業額少則人民幣五、六萬元,多則十幾萬元,除了遊客和本地人,外地的商人和網店也會前來採購。

猶如陶瓷藝界燈塔

來自甘肅的趙海同是另一個從內陸到景德鎮打拚的例子。他從景德鎮陶瓷學院陶藝專業畢業後,就租了窯位燒製銷路好的藝術瓷,有外地網路商店找他進貨,周末的集市也能賺上人民幣三、五百元,「能養活自己,還能搞創作。」他說。

趙海同的同鄉郭剛剛也留在景德鎮經營「藝品良瓷」工作室。「我學的就是陶藝,愈學愈覺得喜歡。」畢業前,父母曾勸他回家鄉考公務員,他拒絕,「老家招公務員,一百多個崗位報名了五萬多人,太難了。我看師兄在這裡做陶瓷,生活自由,做的又是自己喜歡的東西,還不用向父母要錢,就留下來了。」記者採訪他時,郭剛剛正在「瓷博會」的展場外忙碌著。

還有紹興女孩盧彬,她為了一圓「陶瓷夢想」,辭去外貿工作,隻身來到景德鎮,「我很喜歡瓷器,想來做自己喜歡的東西。」但她缺少系統學習,生意做得並不順利,四年當中虧了人民幣六、七十萬元。現在她靠代客加工的小單勉強維持,曾想過放棄,但不知道自己放棄陶瓷後,還能做什麼,「這裡有好的工匠搭配,我也願意留下來。」她抱著一個花旦茶罐說道,這個茶罐每天都要帶著,只展示不賣,是她最喜歡的作品。集市清場的時候,她總是抱在懷裡。

事實上,景德鎮還有來自韓國、日本、西班牙、法國等各國陶瓷藝術家,有些人來小住一個月,或是買房常駐,三寶村是他們的聚集之地。常去三寶村作研究的人類學家方李莉形容,這些外國藝術家是抱著朝聖的心態來到景德鎮,方李莉認為,當世界其他主要產瓷區的手工陶瓷技藝漸漸式微,唯獨景德鎮還保留一整套技藝和工匠,讓全球的陶瓷藝術家能夠實現自己的創作靈感,繼續他們的藝術大夢。