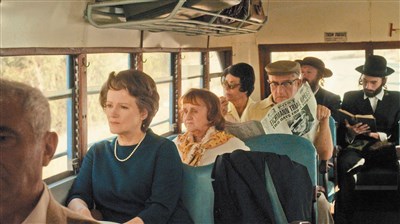

一九六○年,躲過紐倫堡審判(Nuremberg Trials)的納粹官僚艾希曼(Adolf Eichmann),逃亡多年後終於在阿根廷被以色列人綁架,並於耶路撒冷舉行審判。圖/佳映

一九六○年,躲過紐倫堡審判(Nuremberg Trials)的納粹官僚艾希曼(Adolf Eichmann),逃亡多年後終於在阿根廷被以色列人綁架,並於耶路撒冷舉行審判。圖/佳映 一九六○年,躲過紐倫堡審判(Nuremberg Trials)的納粹官僚艾希曼(Adolf Eichmann),逃亡多年後終於在阿根廷被以色列人綁架,並於耶路撒冷舉行審判。圖/佳映

一九六○年,躲過紐倫堡審判(Nuremberg Trials)的納粹官僚艾希曼(Adolf Eichmann),逃亡多年後終於在阿根廷被以色列人綁架,並於耶路撒冷舉行審判。圖/佳映

平庸的罪惡

一九六○年,躲過紐倫堡審判(Nuremberg Trials)的納粹官僚艾希曼(Adolf Eichmann),逃亡多年後終於在阿根廷被以色列人綁架,並於耶路撒冷舉行審判。而逃過大屠殺的著名猶太人政治思想家漢娜鄂蘭(Hannah Arendt),決定壓抑自己內心的傷痛,以《紐約客》特約記者的身分,前往以色列報導這場大審。

審判時,艾希曼不斷否認自己被指控的內容,他堅稱一切都是奉命行事,且忠於所信仰的主義。鄂蘭發現,這位被稱為「死刑執行者」的納粹魔鬼艾希曼,其實與腦海中想像的形象大相逕庭。他充其量不過是個克盡職守,又毫無反思能力的普通官僚。

他們引發這場災難的原因,也不是基於某種邪惡且深刻的動機,只是因為他們不思考,身邊欠缺可喚醒他道德良知的外在力量。當這種平庸者握有絕對權力時,他的平庸就有可能成為邪惡根源。

鄂蘭更指出,部分猶太領導階層在大屠殺時,扮演著與納粹合作的共犯,都是必須探討的問題所在。

鄂蘭的見解完全顛覆了當時國際社會對納粹的概念,「平庸」與「猶太共犯」的說法,更引起她猶太同胞們的撻伐。處於挨打狀態的鄂蘭在課堂上釐清,這種主張並非是要將納粹的罪行平常化或合理化,她認定這種極致的邪惡是平凡人所為,但並不等於原諒。因為罪惡的根源不在這些平庸者身上,而是在於他們宣示效忠的制度,盲目的集體潛意識。

此種毫無反思能力、唯命是從的人,卻往往是極權與迫害的幫兇。此外,極權主義的權力結構也不是非黑即白,更須關注的是:處於灰色地帶的猶太共犯。而向加害者靠攏的協力/合作者,不僅僅存在於納粹與猶太人的關係中,也出現在標榜民主、自由的人權國家。

反思的迫切性

詮釋歷史不免會有所謂的史觀或位置,儘管多數影像詮釋者強調「真實呈現」,但從情節鋪陳或畫面表現,觀眾或多或少都可感受到導演對歷史事件或人物的某種標記或好惡聯想。

由德國女導演Margarethe von Trotta操刀的《漢娜鄂蘭》,則非常謹慎且有技巧的處理這位頗具爭議性的人物。她從一樁綁架事件切入,以一套政治理論及其引發的論爭為架構,進而描繪出漢娜鄂蘭的學思歷程與人格特質,不僅直指電影要呈現的「知識良心」與「獨立思考」之核心,也巧妙的避開了懸宕在鄂蘭身上許多八卦的問題。

將近兩小時的電影,導演以細膩的鏡頭語言,演員精準的情緒與肢體的掌握,無不讓人充分了解、感受到這位一度左右美國學術思潮的政治學者,其理性思辨的激情與魅力,以及她身處風暴中所承擔的焦慮與痛苦。尤以片末激昂又具說服力的演說,讓人猶如經歷一場政治哲學課的洗禮,透徹卻怵目驚心。

在鄂蘭激昂的演說中,也讓人不禁思索台灣的政治現勢。倘若上級決策錯誤,處於科層體制中的小人物又毫無反思能力,僅採取「依法行政」態度,一旦造成無法挽回的災難時,我們將會因失能又失職的國家機器,付出怎樣的代價?而作為一個在於科層體制中渺小的知識分子,是否能以知識分子的良知去進行反抗?而這一切又值得嗎?又或者,當有機會從被害者轉而成為加害犯罪結構中的一員時,是否有道德勇氣去抵抗內心的懦弱或是外在誘惑?

因為是真理,所以無所畏懼。而你已準備好承擔這一切了嗎?