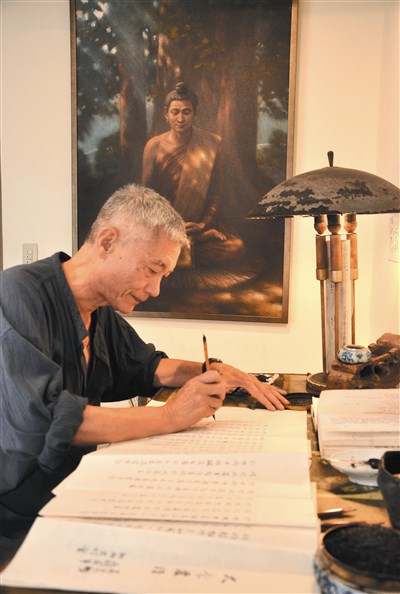

書法/奚淞 圖/記者邱麗玥

書法/奚淞 圖/記者邱麗玥

■唐代詩人白居易曾於酷暑之際拜訪恆寂禪師,當時只見禪師悠然安靜地坐在房間內看經,白居易讚歎禪師的禪功,於是作了一首詩:「人人避暑走如狂,獨有禪師不出房;可是禪房無熱到,但能心靜自然涼。」從此,「心靜自然涼」成了中華文化裡不朽的名言,也說明了真正的消暑之道,得從「心」下手。

與「心靜自然涼」有異曲同工之妙,畫家奚淞以「靜、淨、敬」三字詮釋三十多年來的繪畫,也是他向來想藉手藝傳達給觀者的一劑清涼。

奚淞說,從「靜」中領悟心靈純「淨」的喜悅,進而對天地懷有一分「敬」意。他亦相信,靜、淨、敬,是現代人從火宅中得清涼的良藥。

奚淞指出,佛陀初期說法中,曾經講述《一切燃燒經》。經文以火為譬喻,指出這世界如同火宅,而這火是由人心的貪、瞋、痴所點燃;佛陀也同時提及,如果一個修行人,有能力在起心動念當中,觀照自己內心的貪欲、瞋恨、痴迷,並且善巧地加以轉化、滅除,那不只是自己能夠免除這種火燒之苦,也為世間增加了一分清涼。

奚淞的清涼六帖

一、經行

原始佛典《阿含經》記載,佛陀在祇樹給孤獨園,都是以經行的方式走動著。經行是凝神專注於兩腳與地面的接觸,全副精神集中在赤腳與地面的「觸」上。

奚淞說,每天清晨天還沒亮,他會在家中約二十跨步的走廊緩緩經行來去,約半個小時的經行後,思緒就可以澄清了,這是他一天最感自在清涼的時光。

二、燭光靜坐

奚淞在清晨經行後,他會點燃一小片蠟燭,在拾來的蓮花燈前靜坐。靜坐時要微收下顎、頸背部打直,雙眼自然向下凝視燭火,透過剎那推移相續的燭光,觀想著燈火與自心的運作;最後收回視線,只剩一點靈明在心,此時便是絕塵去慮的清涼時光。

三、抄經

長期臨寫《心經》帶給奚淞許多美感上的愉悅,而抄寫《阿含經》,引他逐漸認識佛陀的本懷;近年則是書寫原始佛法《大念處經》。他說,藉由一筆一畫的專注落筆,可緩和現代人急躁的心,體會心靜安定;另方面,抄經往往能得到莫大法喜與深刻了解,不難在生活中實踐。

四、白描菩薩

奚淞說,進行菩薩白描時,呼吸要自然綿長,眼隨手動,神順墨轉,只要畫個十分鐘,心跳、血脈就能均勻平穩,就足以進入澄心靜慮的忘我狀態,進而對生命實相有更深層的契入。

五、縫一顆鈕扣

縫一粒鈕扣看似平凡、簡單,就在平均落針的同時,猶如專注念佛,一聲聲的佛號,就像是一針針縫紉,都是安靜和柔軟的祝福,內心覺得寧靜、喜悅。

六、打掃洗碗禪

如果洗碗只抱持「洗乾淨」的功利性目的,就會變成匆促急躁的任務;同樣洗碗,不妨轉換成「為洗碗而洗碗」的心情,感受一下手與碗與水共處的美妙時光,當水流過手再流向碗,抹去油垢的感覺,就如同擦亮心鏡,頓時就能感覺絲絲清涼入心。