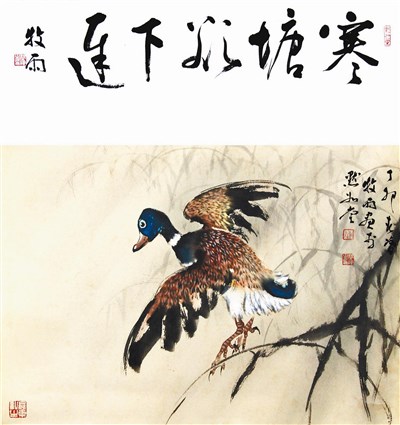

〈寒塘欲下遲〉

〈寒塘欲下遲〉

文/陳牧雨

古人有這麼一說:「雁為野鴨,鴻為野鵝。」兩種都是候鳥,常併稱為「鴻雁」。春季北歸、秋涼南遷。群飛時,有一領航者,其餘列兩旁,形成人字形又稱為雁字。語出白居易〈江樓晚眺景物鮮奇吟玩成篇寄水部張員外〉詩:「風翻白浪花千片,雁點青天字一行。」

鴻雁這種季節性候鳥,定時南來北往,如此流浪性格,當然容易引起人們的浪漫的想像。比如說,它們定期的往返南北,很適合做為郵差,替遠隔南北的人們傳遞郵件,鴻雁就成了書信的代名詞。所以李清照才有:「雲中誰寄錦書來?雁字回時,月滿西樓」的句子。

而唐朝李益的〈春夜聞笛〉,則是藉雁訴說著一種鄉情:「寒山吹笛喚春歸,遷客相看淚滿衣。洞庭一夜無窮雁,不待天明盡北飛。」眼看著因為春天到來,北飛殆盡的雁群,流落在南方的遷客,如何能不「相看淚滿衣」呢?

當年大陸還沒有開放,兩岸之間仍處於不相往來的狀況。我曾看過一位從大陸來台的畫家,畫了一幅鴻雁,畫上落了這麼一句款:「自嘆不如雲中雁,南來猶得過中原。」讀了真是讓人心酸的,是一種如唐詩裡:「等是有家歸不得,杜鵑休向耳邊啼」的怨嘆。只可惜,我已忘了是哪位前輩畫家的作品了!

另外,古人有「雁止衡陽」的說法,說雁南遷至衡陽已是春天,所以就此北返,折返的山峰便被命名為「回雁峰」。此說固然有待商榷,然而古人就這麼相信了,所以在古詩詞裡,便產生了許多與「衡陽雁」有關的詩句。如:

三國時期應瑒〈侍五官中郎將建章台集詩〉:「朝雁鳴雲中,音響一何哀; 問子遊何鄉? 戢翼正徘徊。言我塞門來,將就衡陽棲」;宋之問〈登逍遙樓〉:「北去衡陽二千里, 無因雁足繫書還」、〈題大庾嶺北驛〉:「陽月南飛雁,傳聞至此歸」;以及高適的〈送李少府貶峽中王少府貶長沙〉:「嗟君此別意何如,駐馬銜杯問謫居。巫峽啼猿數行淚, 衡陽歸雁幾封書」等等,不勝枚舉。

流浪他鄉,居無定所,原本就是情非得已。浪途的飢寒交迫以及風浪險惡,自不在話下。鄭板橋在他的瀟湘八景詞裡〈平沙落雁〉說:「秋水漾平沙,天末澄霞,雁行棲定又喧嘩。怕見洲邊燈火焰,怕近蘆花。是處網羅賒,何苦天涯,勸伊早早北還家。江上風光留不得,請問飛鴉。」

是啊!江上風光留不得,蘆花深處是險惡的,勸伊早早北還家?勸得麼?可勸麼?是詩人的悲天憫人?還是詩人在訴說江湖險惡?「何苦天涯」,這「何」字可背負著許多的無奈與辛酸!

雁的群體活動仍需要面對許多的危機,如有折翼或離群的孤雁,則處境更是艱困,故其聲也必淒厲,尤其是在夜深人靜的時候,聽來足是讓人斷魂!

有一闕無名氏填的〈御街行〉一詞卻如此說: 「霜風漸緊寒侵被。聽孤雁、聲嘹唳。一聲聲送一聲悲,雲淡碧天如水。披衣起。告雁兒略住,聽我些兒事。塔兒南畔城兒裡。第三箇橋兒外。瀕河西岸小紅樓,門外梧桐雕砌。教且與,低聲飛過,那裡有,人人無寐。」

這無名氏也真是痴絕。「聽孤雁,聲嘹唳。一聲聲送一聲悲……」居然沒有同情這離群的孤雁,反而擔心起孤雁唳聲打擾了情人的清夢。於是他和孤雁打起了商量:「經過我情人住處,懇請低聲飛過,我那情人或許因思念我而失眠著呢!萬一好不容易睡著了,被你這一驚醒,可就不好了!」