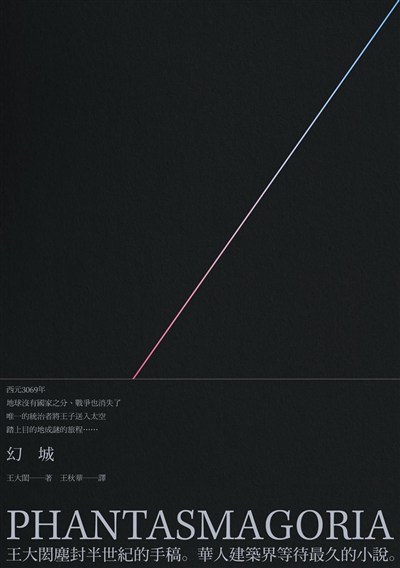

幻城

作者:王大閎

譯者:王秋華

出版:典藏藝術家庭

幻城

作者:王大閎

譯者:王秋華

出版:典藏藝術家庭

迪諾躺在床上,覺得自己已經枯竭不止一次。時間穿越了他的生命,就像水從指縫間流出。他唯一能掌握的是記憶與夢境,然而這些也終將隨時間消失無蹤。

——節錄自〈38.愛麗絲〉

在接受阮慶岳老師的邀請下,我決定試著寫寫看這篇有關於《幻城》之閱讀的短文。

我必須承認這並不足以成為一篇書評,而只是以作為建築的後輩與閱讀愛好者,對於永恆建築詩人王大閎先生的這部小說之創作內容的讀後隨筆。

恰好約莫同時,我正好看到電視台重新播放著由李奧納多.迪卡皮歐所主演的電影《全面啟動》,裡頭提到的Architect(建築師)被翻譯為「造夢者」,才讓我彷如恍然大悟地重新標誌了「Architect」的身世與血統,再次確認了建築師除了具有外在物理世界中進行構築的熱情之外,內在深層意識裡,也悄悄地存在那股渴望著形塑出夢境所繫之幻城的鼓動;因著這個宛如天啟般的觸發,我才終於覺得,可以開始試著來談談這部由永恆的建築詩人之文字寫作的一些我個人的看法。

在文本中的散步

這部小說一開始以科幻的形式拉開序幕。雖然我並不了解作者是在何時落筆寫成這部作品,不過可以理解的是,在他正值青年而充滿創作才氣的那個年代(約莫一九五○~一九七○),正是結束了世界大戰,世界「相對」歸於平靜,隨著高科技的進展與經濟的復甦讓人類開始將夢想拓展至太空的黃金時期,因此有這樣的書寫可以說毫不令人意外。

有趣的是,若把閱讀比喻為在文本中的散步,那麼在途中所邂逅的歷史人物與傳說中的事件、經典藝術作品的觀照與古典音樂名曲的圍繞,這讓我想起自己曾經讀過的《蘇菲的故事》,作者同樣以相對輕鬆的故事線來鋪陳原本相對沉悶的哲學發展脈絡與主要思想;而安藤忠雄的名作《安藤忠雄的都市徬徨》一書中,也以旅人的身分從一九六○年代開始在世界不同的都市裡,親身經驗了當時的藝術流派與各種文化現象。因此這部作品對我來說有股難以言喻的熟悉度與親近感。而這種置身於太空的某種屬於人類的終極浪漫,當然就又不得不讓我想起那部於一九六八年由Stanley Kubrick所拍攝完成的史詩式電影《2001太空漫遊》(2001:a space odyssey)裡,隨著人類的進化而折返前往宇宙、試圖追索生命源頭的那種處境當中。而採第一人稱的敘事口吻讓主角迪諾(今世)與賀登(前世)的雙線平行並置並在時空中交錯重疊的手法,毫無疑問的更是我熱愛的日本知名作家村上春樹也擅長使用的方式。

我認為王大閎試圖透過這樣的方式來仿擬現實處境的投射與曾經有過的甜蜜生活觸感:一是表象意識中的現實與想像,而另一面則會是潛意識中的盼望或者逝水年華中的追憶。我尤其喜歡那些「前世」的生活剪影,那當中呈現出某種令人懷念的色彩、香氣與溫度,讓我得以與大師共享了那個我未能夠親身體驗的、那份對於無比美好之年代的指涉。

教育性的成年禮

回到整個故事的主軸,所有的一切,還是來自於迪諾身為王子所必須接受之教育訓練——一場航向浩瀚無垠之宇宙的「太空之旅」。這樣的架構之得以成型,無疑便來自於「壯遊」(Grand Tour)這個從文藝復興時代之後,歐洲貴族子弟進行的一種歐洲傳統的旅行,可視為一種教育性的成年禮。其主要價值,據信一方面是接觸古代和文藝復興時期的文化遺產,一方面是接觸歐洲大陸的貴族和上流社會;此外,它提供了唯一的機會,觀看特定的藝術品,以及聽到某些音樂。一次壯遊可能會持續幾個月到幾年,通常有博學的嚮導或導師陪伴,因此在書中的登場人物設定上可以說完全符合這樣的一個格式。接著故事被裂解為迪諾與其前生回憶錄中的賀登,在我看來是一個現在式的、或說對於可及的近未來之現況的遙想式寓言。

在太空船梅杜莎進入宇宙的那個永無止境的旅行狀態裡,除了暗指當代生活中的苦悶、而藝術方式終極的救贖之外,似乎也觸及了人類文明的未來究竟何去何從的省思,以及對於生命意義與本質的凝視,及信仰上的永恆的答問;另一方面,透過「回憶錄」的這個時光機器,也讓自己的分身,也就是迪諾的前世賀登這樣的一個角色,仔細回味吟詠那些青春歲月中的痕跡:生活片斷的各種細節(包含與祖母之間的深刻情誼)、青少年懵懂時期對於性與愛的探索與追求、與摯友們在各種旅行與生活體驗上鉅細靡遺的描述……等等。

我彷彿在建築詩人的筆觸下,也進到了能夠感同身受的時空場景裡。那就宛如是一留神時已經永遠失去,只有記憶依舊新鮮而清晰的青澀而甜美的歲月。這種感情的記憶,無疑會是他在面對漫長人生旅程中最為溫暖的安慰。

這部猶如聽風的歌般的斷片式散記,到處配置著無數通往延伸閱讀的窗口。那就宛如柯比意晚年神來一筆的經典作品〈廊香教堂〉中那片厚牆上所開啟的大大小小孔洞,光就這樣透過那道厚牆射了進來,在漫射的效果與氛圍下散發出屬天的光輝與絢爛,就彷彿天使的絮語與神諭般的訴說。

讀到最後,我想起了Stanly Kubrick於一九六八年接受某雜誌的專訪下,對於《2001太空漫遊》的回應:「你自由地猜測,正如你期待它當中的哲理和寓言的意義──如此的猜測顯示出在更深一層上它已經成功的吸引住觀眾——但我想要詳細解釋《2001太空漫遊》,因為每位觀眾/讀者都有責任去追求屬於他自己的解讀……」