圖/陳俊光

圖/陳俊光

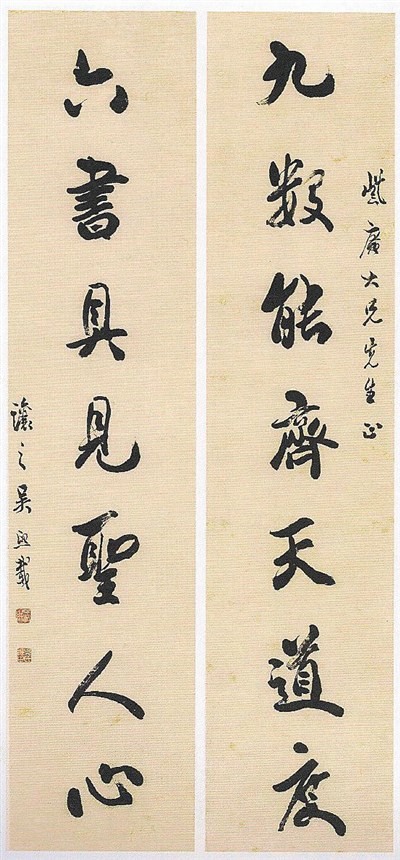

吳熙載(一七九九─一八七○),原名廷揚,字熙載,後以字行,改字「讓之」,亦作「攘之」,號讓翁、晚學居士、方竹丈人等,江蘇儀征(今江蘇揚州)人。清代篆刻家、書法家。

吳讓之以篆刻聞名於世,在清代篆刻史上具有舉足輕重的地位。他將齋室命名「師慎軒」,其意為效法恩師包世臣(慎伯),並刻成印章鈐蓋,不但將師恩永記銘心,隨著作品的不朽,因而永存於世。

吳讓之授業於包世臣,包氏為鄧石如(完白山人)的學生,吳讓之稱呼鄧石如為太老師。

吳讓之的篆刻頗能領悟鄧石如「印從書出」道理,運刀使轉自然,堅實得勢,舒展流暢,能充分傳達筆意,乃至於許多學習鄧派的人,多捨鄧而趨吳,此可謂青出於藍而勝於藍。因此,吳昌碩評曰:「余嘗語人,學完白不若取徑于讓翁(吳讓之)。」

吳讓之的印章邊款,常以行草鐫刻,此是繼承「包派」風格,他於童丱時即入包世臣門下,在包派門下習書的時間最長,是包世臣的入室弟子。遜清揚州人董玉書在《蕪城懷舊錄》中記:「嘉道之間,安吳包慎伯客揚最久。同時吳讓之、楊季子、梅蘊生皆得安吳之真傳。」

薰染久了則生習氣。近人馬宗霍評吳讓之:「行楷束縛于安吳(包世臣)之法,偃鋒裹墨,寢狀可憎」,此是說到了癥結處。現今,客觀地評論吳熙載的書法成就,他雖各體書均善,但以篆書最佳。