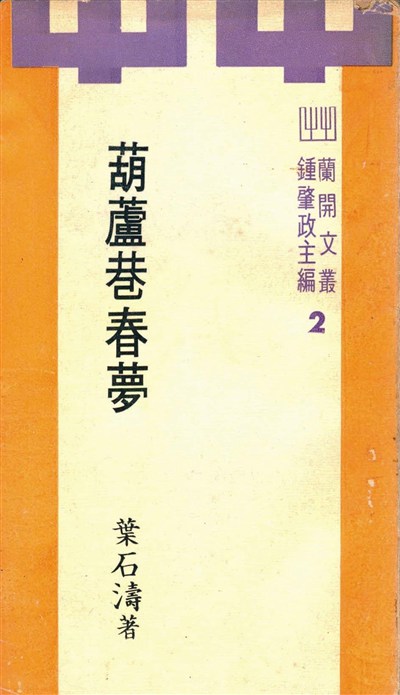

《葫蘆巷春夢》(短篇小說集)/葉石濤 /蘭開書局 1968年圖/應鳳凰

非報系

《葫蘆巷春夢》(短篇小說集)/葉石濤 /蘭開書局 1968年圖/應鳳凰

非報系

一般稱葉石濤評論家,但他第一本書並非評論而是小說集,書名還很香豔,叫《葫蘆巷春夢》。白色恐怖年代坐過牢的他,創作起步雖早,成名卻晚——直到四十三歲才出版第一本書,台北蘭開書局初版,鍾肇政寫序。

文壇素有「北鍾南葉」之稱。兩人都一九二五年出生,同為小學老師,業餘同樣熱愛寫作,將一輩子心力奉獻給台灣文學。但出書的一九六八年,住北部(龍潭)鍾肇政,與南部(左營)葉石濤,兩人雖神交已久尚未見過面。葉老出書由鍾老奔走促成,全靠書信往返。密密麻麻信紙夾雜著中文與日文,如今都成了珍貴第一手史料。

書中同名小說〈葫蘆巷春夢〉原載人間副刊。葫蘆巷是一條愀隘又邋遢的巷弄,人畜雜居,終日飄著刺鼻的臭氣。男主角銅鐘仔是中年喪妻一窮苦工人,租住鴿籠般樓上小房間,緊鄰住一夜夜遲歸風塵女子。葉石濤以誇張筆法寫市井巷弄滑稽人生,喜劇結局:銅鐘仔與風塵女「同是天涯淪落人」,最終牽手離開都會「這條齷齪的盲腸」,一起回鄉種田。

小說中間有這麼一段隱喻筆法:主角深夜回家,一面開窗欣賞夜色,一面彷彿聽聞到葫蘆巷住民打鼾和夢囈的聲音。作者連用兩個驚嘆號描寫此情此景:「噯!連睡眠也不能使這些喧譁的住民閉嘴默不作聲呢!」此話無關情節,純為表達主人翁內心慨嘆與吶喊。葫蘆巷裡處處髒亂灰暗,人物也是,風格很寫實,毫無「春夢」可言。若說題目也是隱喻筆法,不如說是「保護色」功能的障眼法。

葉石濤還是高中生時,十七歲便寫出第一篇日文小說「媽祖祭」,這表示他戰前已進入日治文壇。戰後坐牢出獄,一九五四那年他三十歲,才知外面世界竟已翻了兩翻,就像經歷一場李伯大夢,出了牢房,整個社會已改用中文書寫,他得從頭學習另一種語言。可以想像:要磨斷多少枝筆,絞出多少腦汁,才能將從小慣用的日文語法,全盤改過來換成中文書寫,寫的還是高難度的小說與文學評論。

其間辛苦與心酸說起來很抽象,計算起來也可以很具體──他從十七歲開始寫作,到「首度出書」四十三歲——外在環境強制性語言的轉換,平白耗掉作家二十八年黃金年華。拿筆寫字的作家真倒楣,特別像葉老這樣經歷兩個政權、兩種語言的人。難怪葉老一生就像他筆下的小說人物,灰暗無奈,誇張與扭曲,只能以黑色幽默方式表達,就像「葫蘆巷春夢」。