文/林東璟 圖/福斯提供

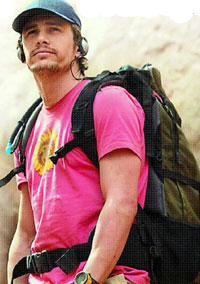

《127小時》開場沒多久,我有一種在看男性版《享受吧!一個人的旅行》的感覺,男主角獨自一人備妥輕便登山裝備,在假日前往峽谷攀岩垂降,享受跟大自然接觸的樂趣。

差別在於,《享受吧!一個人的旅行》女主角是先遭遇困頓之後,才開始有了獨自一人旅行的念頭;《127小時》男主角則是把單獨旅行當成一種樂趣,獨來獨往是他生命本然的一部分,未料,卻在享受登山之際遭逢意外,這才發現了「苦」的存在,有些事情的發生,不是我們的自由意志所能控制。

每一個當下的生命情境,都是從過往生命歷程點點滴滴累積出來的,有些是我們無覺察的業力所牽引,有些是我們有意識的選擇,再加上習氣的行為反應模式,才造成今天這個苦或樂的「果」,構成一段悲喜交集的人生歷程。縱然有再多的親朋好友、再多的情感流動,人本來就是獨自的來、獨自的離開。可是,我們是在什麼時候才會真正意識到這個實相呢?

和自己對話

《127小時》男主角跳下岩洞縫隙時,被一顆滾動滑落的巨石壓住右手前臂,動彈不得,造成他必須以站姿佇立在這個外界根本難以察覺的縫隙裡。如果當場被石頭壓死也就罷了,偏偏他還活著,而且,除了手被壓住之外,身體其他部分仍然可以運作,還有半瓶水可以喝。最無奈的是,男主角習慣一個人的生活,獨居的他,假日出去爬山,並不會也不需要事先告訴家人或同事他要去哪裡,也沒有手機,換句話說,並沒有人知道他去哪裡,也不知道他受困了,說不定,其他人還以為男主角出國旅遊了。

因為遭逢受限制的困頓之苦,逼迫著男主角的意識內觀自省,和自己對話,回溯自己的生命史,他發現一個事實:今天之所以會有一顆大石頭壓住他,導致他受困在大自然的岩洞裡,而且無人知道關於他這趟旅程的任何訊息,全是因為自己從出生到現在,所言所行,意識的累積,這些無形的力量,配合著大環境的因緣條件,一步步牽引著自己的身心,走向這般孤獨無助的境地。

對生命說是

雖然遭逢苦楚,但既然自己還活著,還有能力覺察追溯苦的來源後,這部電影帶給觀眾一個很棒的啟示是:男主角並沒有埋怨過往的人事物,不怪家人囉唆,不怨前女友提出分手,重要的是,他也不責備自己在情感上的冷漠;反之,男主角全然接受現在正在受苦的事實,接受已經發生的果報,他活在當下,嘗試在現有的條件中,找出滅除苦難的方法。

這是一種「對生命說是」的態度

:覺察現狀,在自己的生命檔案櫃裡追查塵封的記憶檔案,把早期的「因」和現狀的「果」正確地連結起來,不批判、不評斷這是對、那是錯,把焦點放在「事實上發生了什麼」,那麼「現在我的選擇是什麼」?

勇氣和力量

在電影裡,那隻逐漸壞死的前臂,象徵著生命中無法挽回的歷史事實,可能是漸淡的人際關係,可能是童年傷痛的記憶,這些情境曾經是自身重要的一部分,但已壞死,亦不可能重演,如果拖著軀殼不放,只會讓現在的生命品質陷入困頓。已經成年的我們,是否有勇氣斬除羈絆,離苦得樂?

《127小時》帶給觀眾的啟發是,當我們能靜心觀照苦的來源和苦的現狀時,苦的感受自然而然就會消失,當然物質界身體的苦還是存在,可是意識界已經沒有所謂的「苦」,取而代之的是,一種坦然接受的感覺,這種感覺會醞釀出勇氣和力量,清晰地做出選擇:我要繼續被困在岩縫裡、幻想有人來救我,或是慢慢垂死?還是揮刀斷臂,讓自己脫離困頓的情境?

男主角選擇後者,最痛苦的決定,結局卻是最甜美且自由。