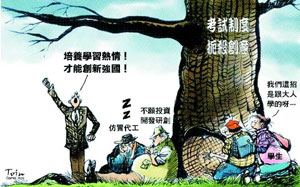

扼殺創意 考試非唯一因素 創意來自學習累積與提問能力 應培養專注學習 提升學力

報載行政院科技顧問會議討論如何培育台灣的創造文化,顧問認為,台灣老師、學生的創新能力,還有進步空間,成功大學長賴明詔更指出,台灣重視標準答案的考試,也是扼殺學生創意的幫凶;而中研院院長翁啟惠呼籲,政府應支持創新研究,不能「放牛吃草」。

筆者認為,台灣學生缺乏創新能力,考試制度並非唯一因素,,因為創意並非「天才」獨享,筆者曾看過一位企管教授的文章,他指出,創意的產生是由許多「小創意」的長期累積,而成為大創意,也就是說,眾人所看到的「靈光一閃」,是因為長期專注於一個問題,才能找到解決問題的關鍵,因此人人都有創新能力。

諾貝爾醫學獎得主「威而鋼之父」穆拉德接受訪問表示,他之所以能開發出威而鋼,是因大學生在課堂上提了一個書上沒有答案的問題,使他產生好奇心,而進一步研究藥理作用;無獨有偶的,有高中生向前中研究院長李遠哲提問,卻得不到解答,遍尋書籍也找不到答案,而動手做實驗研究,參加科學展覽而獲獎,顯見創意的產生是來自於學習的累積與提問的能力。

有學者認為「從你問的問題,就能看出你的層次」,甚至是「能夠提出好問題,一定能找到好答案」,但筆者發現,很多學生與研究生都不知提問,不是只聽就是一問三不知,更無法提出較有層次的問題,這除了顯示學生對課業或研究課題內容,沒有基礎程度,對學習與課業也缺乏熱情,讀書是為了考試或文憑,那有可能培養「小創意」,遑論更高層次的「發現」。

中研院院士王泛森以「如果讓我重做一次研究生」為題演講時,認為研究生應該要藉由大量閱讀和老師提點,進入研究領域,以選擇自己的問題取向,學會創新,而且嘗試跨領域研究,主動學習;但很可惜的是,教授受制於以論文數量為主的評鑑,而斲傷創新能力,學生則是閱讀不夠、學力不足,為了應付升學考試,而失去創新能力最為重要的「嘗試接受挑戰,勇於克服」精神。

所以筆者認為,提升台灣創新文化與能力,不能僅著眼改善考試制度,更需要強化學習熱情與風氣,讓師生養成專注與不斷求知的習慣,才有產生創意的基礎,而政府除了獎勵,也要支持學界的創新能量,灌注到產業,才能達成馬總統所提「創新強國」目標。

劉晨(中縣太平/教育人員)