環評初審過關 不代表環境衝擊、安全無虞 民意與政治莫再介入 成為真正安全回家的路

花蓮人北上到總統府請願,爭取「安全回家的路」,行政院長吳敦義也苦口婆心說明,環保署召開蘇花改初審會議,決定有條件通過環評審查,創重大開發案初審最快通過紀錄,並將在五天內召開環評大會,讓花蓮人歡聲雷動,認為是民意的勝利。

當然,這是政府對花蓮民眾的交代,但新聞報導,蘇花改環評初審會議討論了六個小時,與會專家學者最擔心的是蘇花地段的地質調查,及開發所需面對的地質破碎情形,多數與會人士皆針對破碎地層,提出動工的「安全」疑慮。

因而會議結論要求開發單位針對生態指標物種面臨威脅、空氣品質超標等情形訂定停工規範,並在計畫路線附近建立生態景觀及地形地貌變化資料等條件。

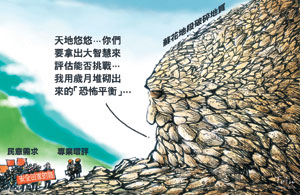

當花蓮民眾都說應該動工,而學者專家卻說有「危險」,而且通過環保初審有附帶條件,通常這種聲音不是被視為異類,就是被消聲,可是蘇花地段的地形是無法騙人的,發包動工容易,要工程完善,進而安全無虞,可能就沒有那麼簡單了。

就以蘇花公路坍方意外的救援來說,由於受地形及土質影響,搜救工作高度危險,不了解的人質疑,不到一個小學操場那麼大的坍方,為何拖如此之久還沒清理完成?國軍救難水準未免太差了;批評很容易,可是若到現場就知道真的是高難度。

也就是說,絕大多數的人不了解專業,批評及需求有可能就變成「民意」,而影響了專業,尤其政治力左右了決策,這樣的工程會安全嗎?

破碎地形要更精確地探勘與了解,再怎麼說「安全第一」,這就要尊重專家,兼顧安全與環保,民意與政治力不要再介入;花蓮民眾也應理解,正如你們所要求「安全回家的路」,除了安全還是安全。

孔令信(台北市/副教授)