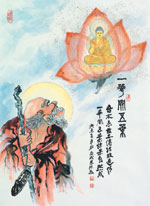

慧松居士的作品多次入選全省美展及全國書畫展,創作佛像直入佛經本源,古典造型亦加入了現代想像。圖/慧松居士提供

【記者郭書宏專題報導】「正是繪畫佛像的因緣,讓我開始選擇用珍貴的礦石顏料作畫!」二十年前皈依佛教的慧松居士表示,自從進入大千佛法世界,加上研習敦煌壁畫體悟佛教藝術之美後,他決定要以最珍貴的礦石顏料入佛畫,讓佛菩薩的莊嚴法相更為相得益彰。

傳法於世 用礦作畫

為了不讓自己的佛教藝術作品流於「匠氣」,身為虔誠佛教徒的慧松居士走訪世界佛教聖地,仔細研究各地風格別具的佛教藝術,領略前人虔敬為教的創作精神,而他也將這些元素融合為自身的創作理念,而主要的途徑就是在礦石顏料的運用與內容題材上的創新。

「礦石具有不易褪色、不起變化的永久保存特性,有利於佛畫的傳世。」慧松居士表示,中國人創造的岩彩最早發現在仰韶文化中的彩陶,繼而出現在敦煌石窟的岩彩壁畫,在盛唐時期達到巔峰,這樣的藝術形式是將天然礦石研磨成顏料,且將水膠為黏劑混合,再附著固定、均勻服貼於畫面上,畫出的佛像不但擁有立體感,還具有不易腐蝕褪色的特點。

慧松居士說,正因為岩彩畫作畫時間較長,無法量產,而被視為珍貴的藝術品,礦石顏料在絹布上作畫更難,受限於顏料太濃容易掉落的缺點,但若採用淡彩輕描的筆法,則無法顯現出華美莊重的龐大氣象。

突破技法 絹本上彩

為呈現最完美的佛畫作品,慧松居士在不斷試驗與多方琢磨,成功地將傳統壁畫的手法轉移到絹本上,也克服了顏料上的限制,讓這些礦物顏料不但能附著固定,平整著附於柔質的絹布上,甚至可捲曲收藏而不致龜裂剝落,而此舉亦革新絹本佛畫多表現清淡靈巧的固定風格,呈現重彩華美的丹青氣象,創作於一九九九年的「觀自在」,可說是其中最具代表性的傳世之作。

在佛畫的內容風格上,慧松居士有鑑於傳統宗教畫作多流於固定的形象,予人不斷複製的刻板印象,因此他的創作捨棄時下神佛繪畫的描習風氣,而是直入佛經本源,從理解佛典為基礎,一邊虔心體悟經藏的法喜,一邊開創性地加入現代的想像與造型,賦予佛畫更多的藝術元素。

現代觀音 融合中西

「三十三體觀音」正是慧松居士的佛畫代表作之一,像是「圓光觀音」中,菩薩法身後的圓形背光,以鑽石多面切割折射原理呈現,是現代感十足的古典佛畫;「蛤觀音」描繪海底景觀,融合了現代海底攝影的景象 ;「合掌觀音」的流動性背景,則多所運用西方點描手法;「馬郎婦觀音」的重紅背景與圖案,呈現拓印與編織般的技巧,在在展現有別傳統佛畫的多元創新風格。

已屆知天命之年的慧松居士,雖然作畫用色大膽且主題頗富新意,但行事作風卻十分低調謙沖,他認為,畫佛最是希望感動與淨化人心,進而為他人帶來內在的力量。他期許,未來仍會繼續在東西方技法中融合且創新,包括佛像繪畫的造型、色彩以及技法,讓宗教藝術展現的慈悲願力,發揮傳播及教化社會大眾的功能。