十六特勝與四念處、四禪八定相對應,已介紹前「五特勝」相應初禪、身念處的情況,以下說明其它特勝的情形:

在初禪時的發相中,所發八觸相,雖身接觸倉庫,但心眼不開,無法見到體內的器官。今十六特勝具有觀慧,發八觸如開身內倉庫,心眼能見體內三十六物:肝如綠豆,心如赤豆,腎如烏豆,脾如粟,大小腸道更相應通,血脈灌注,如江河流。所見三十六物為:1.內有十二物:肝、心、痰、←等。2.中有十二:膜、膚、肪、膏等。3.外有十二:髮、毛等。出入息皆出入其間,但這一切都是不淨、無常、苦、空、無我的,故一切身行泯然,終不為身而再造諸惡,是名「除諸身行」。

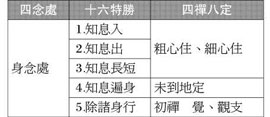

若相對於道品,是「身念處」的範疇;若對根本四禪八定,即是初禪的覺、觀兩支(心眼初開,是覺支;分別三十六物無誤,是觀支。)。如下表:

乙、第六至第八特勝──「受念處」

十六特勝的第六「心受喜」:觀照出入息,則可除卻懈怠睡眠,而覺心輕柔,隨著定心而受喜。此喜不會隱沒、沒有煩惱垢、昧著,屬於「法喜」,不是「受喜」。

第七特勝「心受樂」:樂從喜生,若心得喜,身便調適,身調適後,則得盛樂,樂是喜增長故。此「心受樂」不是「受樂」的樂,因知樂中無真正的樂受,故名「樂支」。

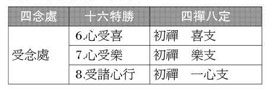

第八特勝「受諸心行」,上既受樂在懷,必有心所法相隨,依心樂境,入「一心」時,知此定乃虛妄不實,而不貪著,則得三昧正受,故稱「受諸心行」。此三特勝,相對於道品,屬於「受念處」。如下表:

丙、第九至十一特勝──「心念處」

第九特勝「心作喜」:之前既然已止心一境,但未有慧解,必為沉心所覆沒,今用喜觀照,令其不沉沒,故名「作喜」。第十特勝「心作攝」:因喜心動散,則發愈過常,攝之令還,不使馳散,返觀喜性,畢竟空寂,可使定心不動搖。(待續)