報載台北縣小學九月起每周增加三節英語課,各縣市有意跟進,立委昨天在質詢時質疑,「辦教育像軍備競賽」,到底是增加競爭力還是壓力?要求教育部嚴格把關,教部官員重申,北縣的活化英語課程只能定位「實驗」,不能強迫學生參加。

台北市教育局表示,將評估在周三下午加開英語課的可行性,台北市教師會質疑,加課未考慮師資適任與否及學生需要,一味填塞課程,只會讓小孩更累,學習效果適得其反。

筆者深有同感,首先,目前小學課程與時數,已遠超過其他國家,若要增加學習時數,應該考量學生學習效果與能力,而且時數多未必對學習效果都是正面的,也就是說,時數增加超過學生負荷,讓孩子愈來愈不喜歡某些科目,甚至造成因學習成就落後,容易演變成「習得無助感」(learned helplessness),形成反效果。

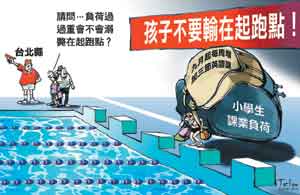

其次,長久以來大家受到「不要輸在起跑點」的影響,其實是迷思與誤解。心理學有關關鍵期的討論,認為個體在身心發展過程中,在某年齡階段內,身心狀態對特定行為的形成特別重要,也特別適合學習特定行為,這個發展階段即為關鍵期。

補教業者與老師以「贏在起跑點上」為口號,其實是誤導了家長與社會大眾,讓大家以為所有行為的學習與養成愈早愈好,而不考慮其他因素,甚至忽略關鍵期可能的限制

;況且「贏在起跑點上」的理論並非「一體適用」,尤其對非母語的英語來說,更是說不通的,因為學習第二語言不受關鍵期的影響,並非愈早愈好。

此外,在欠缺足夠適任的師資下,貿然增加時數,亦可能對學生學習英語造成傷害,尤其是對非都會區的學生極度不公平,因此,欲增加時數,必須考量其他的因素,如師資結構與課程、教材等。

雖然英語在地球村時代益形重要,但仍須注意孩子的學習需求、動機與態度,不要勉強做一些無謂、不必要的過度學習,這樣才是教育的根本;另外,師資不足、課程與教材尚未完備,貿然實施只會適得其反。

誠如立委「辦教育像軍備競賽」的批評│辦教育不能輸人不輸陣,建議教育部及各縣市教育局,應採取漸進方式,不必急就章一次到位,才有助學生學習英語。

陳常慧(台北市/博士候選人)