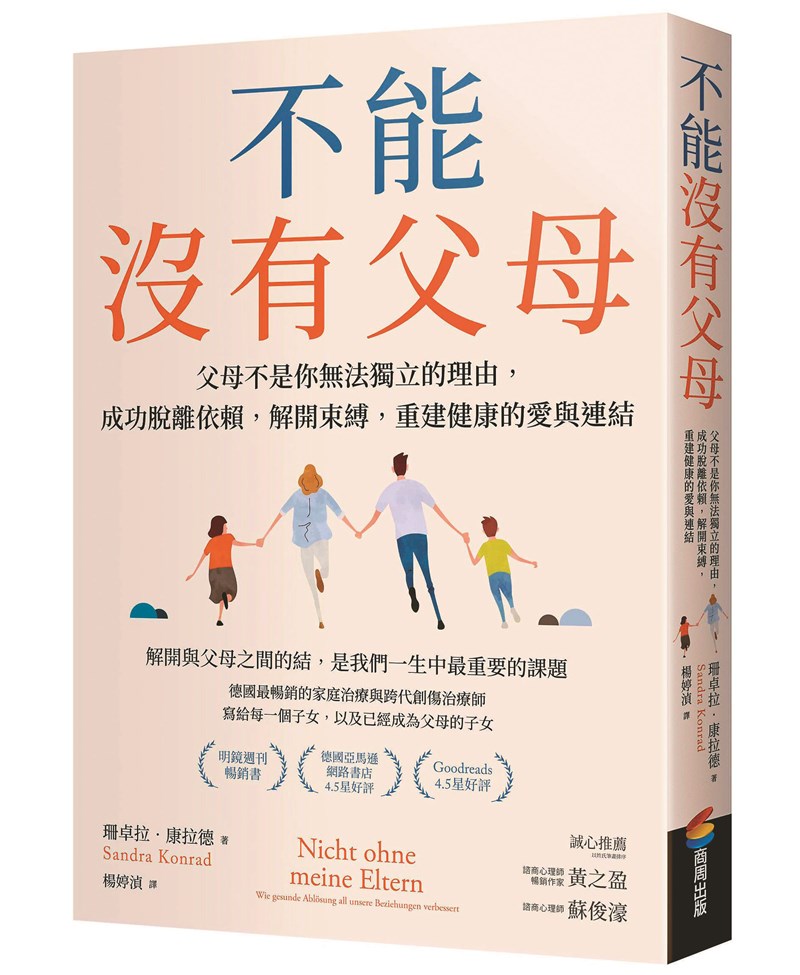

《不能沒有父母:父母不是你無法獨立的理由,成功脫離依賴,解開束縛,重建健康的愛與連結》,商周出版

《不能沒有父母:父母不是你無法獨立的理由,成功脫離依賴,解開束縛,重建健康的愛與連結》,商周出版 沒有人虧欠父母,但我們可以愛父母並感謝父母。(示意圖)

圖/123RF

沒有人虧欠父母,但我們可以愛父母並感謝父母。(示意圖)

圖/123RF

文/珊卓拉‧康拉德、譯/楊婷湞

我們的文化裡深植著對父母的責任和早就設定好的歉疚感,早在聖經的十誡裡就曾說:你要孝敬父母。

孩子似乎本來就虧欠父母,因此我們常說孩子不孝,而不是父母照顧不周。孩子應該要對父母心存感激,並且常要彌補自己早年犯的錯。我一再聽到父母把「我不想孤獨終老」當成生兒育女的主因,彷彿他們有權在年老時得到孩子(情感上)的照顧。

法律甚至規定了扶養父母的義務:當父母沒有經濟能力時,子女必須支付扶養費用。二○一四年,一名兒子被政府要求支付父親的照護費用而提告,因為他在過了十八歲後被父親拋棄,後來也被取消了繼承權。不過法院駁回了他的提告:聯邦法院認為,雖然父親拋棄了兒子且未履行父親的職責,但不能意味著兒子就可以免除做為子女的義務以及相關的照顧責任。只有在父母有「嚴重不當行為」的情況下,例如虐待未成年兒童,才可以免除所謂的贍養父母義務。然而這些在事後往往難以查證,特別是涉及到精神虐待事件時。我們可以想像那些一輩子在情感上被父母忽略的孩子,他們心中的無力感,尤其在多年斷絕聯繫後,還要在經濟上供養父母。

供養父母義務的不公現象時有所聞,可是親子情感修復方面似乎聞所未聞。想一想在養老院裡的孤單老人,他們的子女鮮少或從未前去探望。我們是否會自然而然地同情老人,而認為他們的子女自私或無情?不願意去探望父母的子女可能曾經在親子情感互動上遭受過極大的傷害,就沒有人去思考這一切或是乾脆視而不見,只歸咎孩子沒有遵從社會規範。

我們來思考幾個基本問題:如果父母的期待和自己的需求相違背時,你能說不嗎?你認為自己的幸福比父母的幸福來得更重要嗎?如果父母失職卻對孩子的要求很高,那該怎麼辦?孩子應該要無條件地原諒父母的過錯嗎?大家不是說以身作則嗎?如果父母不像父母,我們還要當個好孩子?無論如何,孩子都虧欠父母許多,因為沒有他們就沒有我們?

思考孝道時不免俗會受到道德觀念潛移默化的影響,但我們鮮少質疑這些觀念。大家普遍認為:子女應該要遵循代間契約,即使他們沒有參與談判也沒有簽署過內容,甚至不必把父母實際的「表現」納入考量。如果這發生在家庭議題之外,人人都會視之為不公平之事。

立下健康的界線

這是否意味著,成年子女應該遠離父母,不關心他們,純粹只考慮自己的幸福?當然不是。但是,在情感關係上斤斤計較權利與義務的人,並不相信關係中最健康且最穩定的基礎是愛。

當我們用愧疚來衡量親子關係時,不僅扭曲了這段關係,也貶低了它的價值。因為這樣一來,那就不再是深厚的連結、真正的親密以及健康的互信關係。在關係裡提到愧疚,反而變成站在道德正當性上索求親情連結和情感照顧。

討愛和討關注是行不通的。身為父母可以全心全意渴望與孩子建立愛的關係,竭盡所能達成這個目標。但是,我們不能把(天經地義)的父母關懷當作借條,向子女要求回報。這麼做的話(相信我,許多家庭都有這樣的情況)會剝奪了自己和孩子真心且自在互動的機會。

無論怎麼說,從理性的角度來看,孩子並沒有虧欠父母,原因在於我們的出生純屬巧合。父母給予我們生命,幸運的話從小受到他們細心呵護;然而,不管是出生、父母的條件或是照顧的品質,這些現實我們都無法左右。

總而言之:沒有人虧欠父母,但我們可以愛父母並感謝父母。在理想情況下,我們能夠感受到與父母的緊密連結,也能夠覺察到我們自身的需求與父母的不相同,並立下健康的界線,而且完全不會感到內疚。

遺憾的是,最具說服力的理性論點通常無法消弭我們對父母的歉疚感。因為歉疚感不僅源自於社會和法律的要求,它主要源自於家庭內部,而且往往是孩子從小就被父母灌輸的觀念。這樣的情況通常是不知不覺出現的,理由很簡單:為了讓孩子離不開父母。

(摘自《不能沒有父母:父母不是你無法獨立的理由,成功脫離依賴,解開束縛,重建健康的愛與連結》,商周出版)

【作者簡介】

珊卓拉‧康拉德(Sandra Konrad)

心理學家,從事系統性的個人、伴侶與家庭治療20多年,在漢堡經營自己的診所。在學術和治療工作中研究跨代創傷,也就是上一代對後代的強大影響。另著有《因為我們是一家人》、《占優勢的性別》、《愛的製造》。