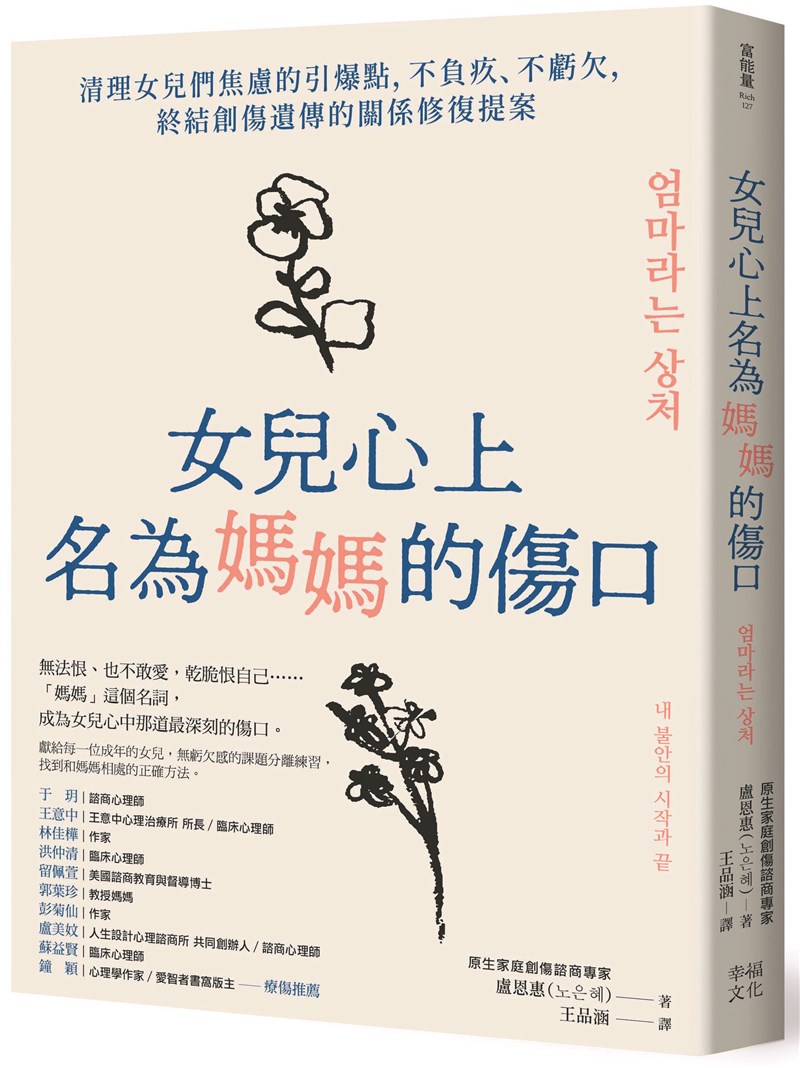

《女兒心上名為媽媽的傷口:清理女兒們焦慮的引爆點,不負疚、不虧欠,終結創傷遺傳的關係修復提案 》,幸福文化出版。圖/幸福文化提供

《女兒心上名為媽媽的傷口:清理女兒們焦慮的引爆點,不負疚、不虧欠,終結創傷遺傳的關係修復提案 》,幸福文化出版。圖/幸福文化提供 所謂的愛,是父母再怎麼辛苦都好,只要看著孩子就能熬過難關;是孩子不需要心疼父母,只希望父母幸福快樂。(示意圖)

圖/123RF

所謂的愛,是父母再怎麼辛苦都好,只要看著孩子就能熬過難關;是孩子不需要心疼父母,只希望父母幸福快樂。(示意圖)

圖/123RF

文/盧恩惠 譯/王品涵

在電影、電視劇裡,經常塑造母親犧牲的形象。像是把好吃的菜留給女兒,或是擔心女兒見到自己受苦的模樣會心疼,所以刻意隱瞞。

犧牲奉獻、獨自忍受所有痛苦並用愛的力量克服艱苦人生的媽媽,是多數人嚮往的母親形象。然而,踏進諮商室的某些女兒,反倒被母親這種犧牲的模樣折磨。她們說:

「媽媽真的為我犧牲很多。為了讓我讀書,每天工作到三更半夜,還替我準備三餐。可是,我卻因為沒辦法滿足媽媽的期待,感到十分愧疚。」

在她們的記憶裡,留下的是媽媽為了孩子奉獻犧牲的疲憊、辛勞模樣;因此,她們必須竭盡所能地努力,才能成為媽媽的力量。

女兒陪著媽媽一起去市場,從旁協助一些簡單的事;深夜時,也會出門接媽媽回家;等到發薪水的日子,會買媽媽想要的衣服和包包作為禮物;休假時,也總是選擇與媽媽旅行,而不是和朋友一起玩。儘管如此,卻依然無法抹除虧欠媽媽的愧疚感。

然而,有些媽媽卻將自己的欲望、焦慮包裝成「為孩子犧牲」,藉以表現情感親密。這些努力,實際上是因為媽媽害怕真正的情感親密。

舉例來說,明明家裡經濟狀況穩定,各方面也都相對寬裕,但媽媽依然不肯為自己花錢;甚至連女兒送的禮物,也以「浪費錢」為由,拿到百貨公司退貨。

這種父母的內心深處,存在對孩子與他人的不信任。孩子為了父母的努力,並不會成為他們的力量;即使孩子開始賺錢後,他們也會推辭孩子給的零用錢,有時反而還會為此責備孩子,始終無法以感恩的心回應孩子的用心。

在成長過程中看著父母犧牲的孩子,經常會將這種犧牲視為心理的債。其實,比起單方面的犧牲,孩子更希望見到父母幸福快樂,盡情享受自己的人生,並且堅強站穩腳步的模樣。

犧牲與愛是息息相關的,所謂的愛,是父母再怎麼辛苦都好,只要看著孩子就能熬過難關;是孩子不需要心疼父母,只希望父母幸福快樂。

代代相傳的應該是愛

女兒背負著責任感,認為自己必須為媽媽艱苦的人生負責。她們覺得媽媽是因為自己才過得這麼辛苦,每當見到媽媽的身影時,總有沉重的愧疚感壓著胸口。

問題在於,這種情況會代代相傳。為自己犧牲一輩子的媽媽形象,深深烙印在女兒的心裡,讓女兒也很難好好照顧自己的心。

在諮商的過程中,我常聽見這樣的話︱︱「我的心好亂」、「拒絕爸媽的話,感覺自己像做了什麼壞事一樣」。她們認為,照顧好自己的情緒與需求,等同於背叛父母的自私行為。

因此,女兒愈來愈習慣為他人奉獻的人生,逐漸變成不表達自己的難處、想法與情緒的人。雖然在大家眼中是乖巧、體貼的人,結果又再次為了照顧他人而失去自己。

真正的犧牲,是即使自己很辛苦,但一想到孩子看見自己這副模樣會心疼,便忍住眼淚;是即使非常疲憊,但想到孩子會為自己擔心,便能重獲展露笑容的力量。無論生活多艱難,父母依然會因為孩子的存在本身感到滿足,並對人生抱持感激之情。藉由這些努力向孩子展示什麼是愛,才是犧牲的本質。

讓孩子覺得自己無法為父母的人生帶來任何正面影響,並不是種犧牲;這不過是父母無法照顧好自己,才選擇孩子作為自己人生的寄託罷了。

因此,充實與豐富自己的人生,就是最好的孝順之道;如實感受自己的情緒並懷抱夢想,活出真正的自己,這樣的欲望,一點也不自私。

(摘自《女兒心上名為媽媽的傷口:清理女兒們焦慮的引爆點,不負疚、不虧欠,終結創傷遺傳的關係修復提案 》,幸福文化出版)

【作者簡介】

盧恩惠

作家、語言治療師和心理學家。經營「米諾亞心理諮商中心」,主修言語治療,並在研究所獲得諮商心理學碩士學位,目前正在攻讀心理諮商治療博士學位。專長是輔導難以控制情緒、苦於家庭關係和溝通的人,特別是提供在母女關係中掙扎的女兒們,如何從因母親而受到的創傷中復原。在盧恩惠的心上,也有一道名為媽媽的傷口,透過聆聽諮商者的人生故事,她也一步步的療癒自己。另著有《關係就是情感》、《讓言語不再傷害》、《我決定不再關注》、《爸爸媽媽和我孩子的語言學習》、《爸爸媽媽,玩玩吧》(以上書名皆為暫譯)。