人生發生變動的人猶如置身漆黑的森林中。(示意圖)

圖/Pexels

人生發生變動的人猶如置身漆黑的森林中。(示意圖)

圖/Pexels 作者簡介

布魯斯•費勒(Bruce Feiler)

曾以代表作《女兒的六個爸爸》記述他在四十歲罹癌後的心情,並獲得「年度父親」的殊榮,至今著有《意想不到的幸福家庭秘訣》(The Secrets of Happy Families)和《爸爸委員會》(Council of Dads)等六本《紐約時報》暢銷書,也是美國公共電視(PBS)兩個黃金時段系列節目的作者和主持人,兩度受邀至TED發表的演講已超過兩百萬觀看人次。

圖/Pexels

作者簡介

布魯斯•費勒(Bruce Feiler)

曾以代表作《女兒的六個爸爸》記述他在四十歲罹癌後的心情,並獲得「年度父親」的殊榮,至今著有《意想不到的幸福家庭秘訣》(The Secrets of Happy Families)和《爸爸委員會》(Council of Dads)等六本《紐約時報》暢銷書,也是美國公共電視(PBS)兩個黃金時段系列節目的作者和主持人,兩度受邀至TED發表的演講已超過兩百萬觀看人次。

圖/Pexels

文/布魯斯‧費勒 譯/吳凱琳

一三○二年,義大利詩人但丁‧阿利吉耶里(Dante Alighieri)因為捲入政治鬥爭,逃離家鄉佛羅倫斯。他在托斯卡尼流浪多年,感到心痛欲裂、萬念俱灰,後來他終於接受自己再也回不了家鄉。就在此時,他重拾初心,完成了西方文學史上的經典作品:《神曲》(The Divine Comedy)。這部敘事詩的開頭,描述了大家熟知的人生地震景況:

在我們人生旅程的中途,我偏離了正確的路徑,發現獨自一人身處在漆黑的森林中。

敘事者接著感慨地說,實在很難明確描繪在樹林深處的感受,樹林如此濃密、盤根錯節,只會引發恐慌,這感受就如同死亡一般苦澀難言。

但丁不僅將自己的心理狀態比擬成一條蜿蜒的道路,他認為那更像死亡,而且他不是唯一說出這種看法的人。人生地震的第一個餘震、也是我認為最令人不寒而慄的餘震是:很多人在經歷變動時,感覺像是經歷了死亡。我採訪時,有非常多人,我想大約有五成的人說了類似的話:就在那天,有一部分的我死了,我死了、然後又活了過來,我重生了。

這可能代表什麼意義嗎?

自從營火出現,恐懼死亡就一直是人類說故事的主題,而打從研究方法誕生,這主題就成了社會科學的研究重點。維克多‧弗蘭克指出,人類追求意義的主因是為了對抗自身的死亡。普立茲獎得獎作品《死亡否認》(The Denial of Death)的作者歐內斯特‧貝克爾(Ernest Becker)曾說,人類多數時候是受到無意識驅使,想要逃避與超脫死亡。自此之後,非常多學者開始專注研究死亡逃避、死亡焦慮、恐懼管理,以及人類面對死亡時採取的其他笨拙方法。

訪談過程中,我發現了另一個少有人關注的現象:死亡的語言隨處可見,人們常會使用這種語言,來描述人生的重要時刻,例如面臨精神危機或事業挫敗。這些人生動盪與真正的死亡根本是兩回事,但是因為這些動盪劇烈改變了人生走向,所以一般人想像得到最接近的類比就是死亡與重生。如此鮮明的對照更加證明了非線性人生造成的影響有多深刻:我們把人生的轉捩點看作生死攸關的大事。

不僅如此,有不少人真心歡迎這些隱喻性死亡。他們接受、甚至擁抱這種隱喻性死亡:過去的自我已經死亡,另一個自我已經出生。死去的我可能婚姻不幸福,新的我以單身為傲;過去的你可能無法為自己挺身而出,新生的你卻態度積極;被捨棄的那個人可能是酒鬼、罪犯、葷食者、工作狂,新的這個人已徹底改頭換面。

經歷過人生地震後

我並不是說,害怕生命走向終點的恐懼心理不會產生什麼影響,我的意思是,許多人都認同,人生會反覆經歷死亡與重生,這種想法比我們以為的還要普遍。此外,在人生變動時期,掌控好自我改造的過程,是創造人生意義的關鍵。

某些使用死亡語言的人,的確失去了某個親近的人。妮莎‧岑諾夫在自家大門從警官口中得知她兒子死了,她說:「當下我的某個部分永遠死去,某個部分永遠重生。」她說,死去的是「以為死亡不會發生在我身上,以為我的孩子會永遠活著,以為他會比我晚死去的幻想」。接著她說,重生的部分是:「我深信即使肉體死亡,也會有某種靈魂、能量或精神永遠存在。如果沒有了這個信念,我不可能熬過那些日子、那幾個月、那些年。我不太願意說這是上帝的神蹟,但是那一刻我知道,我不再恐懼死亡。之前我被診斷罹患癌症第四期,那時我認真想過自己到底怕不怕死,但是維克多死後,我知道生命短暫,我只希望自己能活得長久。」

還有一些人提到,以前討厭的那個自己已經死去。美拉德‧霍威爾(Maillard Howell)出生於千里達,後來獲得獎學金,就讀莫爾豪斯學院(Morehouse College),之後搬去布魯克林,逐步躋身中產階級。他曾做過零售、銀行、藥廠業務等工作,每次換新工作,福利與薪資都比前一份工作更高。但是就在他年薪達到十萬美元、擁有安全感之後,他才意識到,自己已經成了組織的奴隸,整天做著無趣乏味的工作。於是他決定辭職,領光退休帳戶的存款,開了一家「混合健身」(CrossFit)健身房。「我必須挽救自己的人生」,他說,「我和以前那個只懂得追逐金錢的自己說再見,現在只想追求自己的熱情。」

或許最重要的是,說過內在生命已死的人幾乎都有提到,從此他們沒那麼害怕真正的死亡,也更願意冒風險,堅定地活下去。

不論人生地震發生的原因是什麼,「第一個餘震」指的是我們真實感受到地震帶來的毀滅性衝擊,因而促使我們尋找新的生活方式。

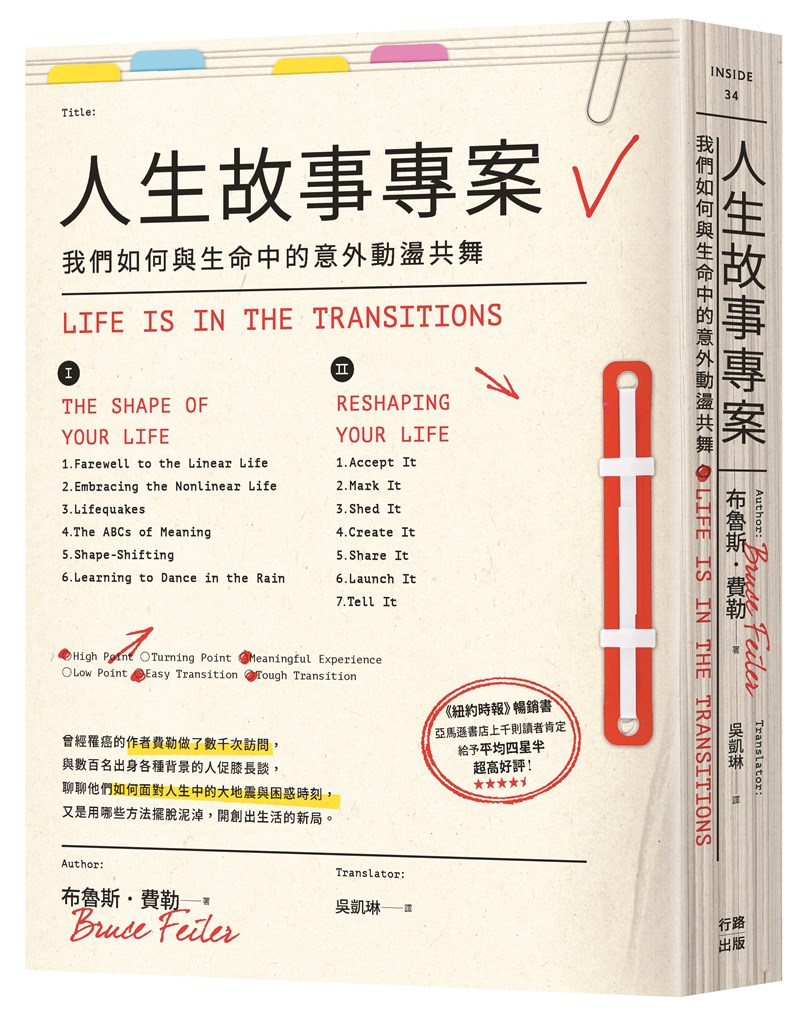

(摘自《人生故事專案:我們如何與生命中的意外動盪共舞》,行路出版)