講究的會以大理石代替紅紙。圖/宋玉澄

講究的會以大理石代替紅紙。圖/宋玉澄 家門口具體而微的土地公廟。圖/宋玉澄

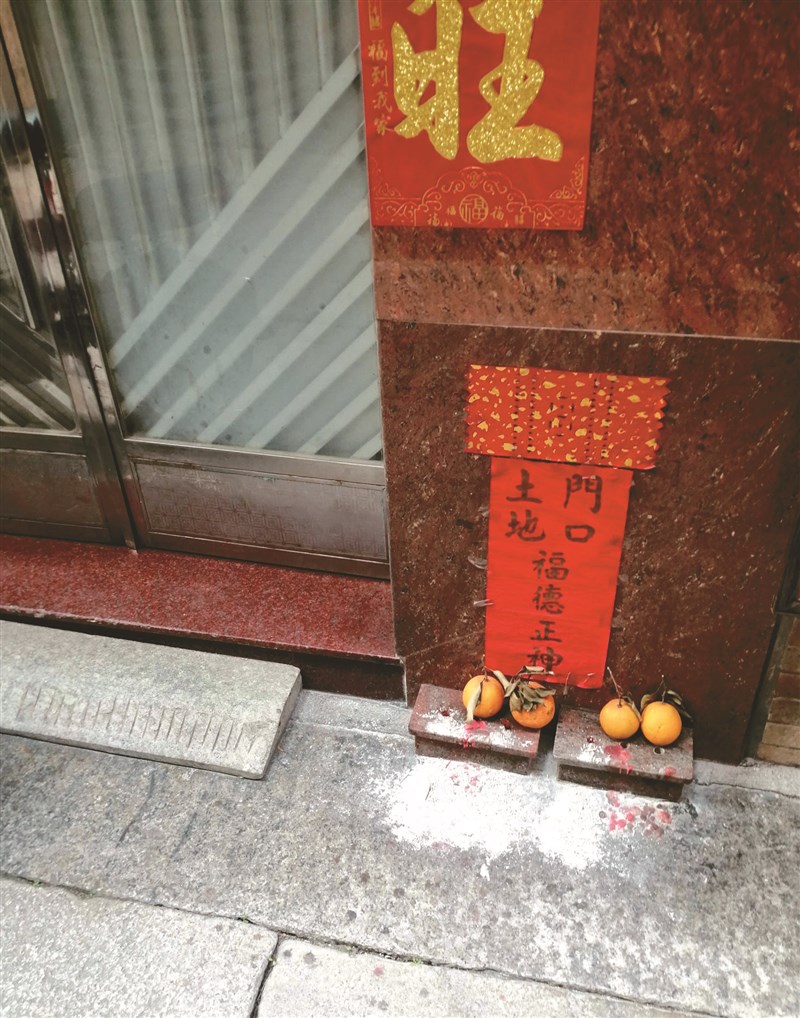

家門口具體而微的土地公廟。圖/宋玉澄

文/宋玉澄

馬路旁,忽然看到一個碩大招貼。不是廣告,也不是宣傳,像個宣示:某某里需要土地公。

不禁想到半年前去到嶺南的城鄉,當地百姓也祭拜土地公,但沒有廟,僅是在家門口離地稍高一點的地方貼張紅紙,上書「鋪首門口土地財神」或「門口土地福德正神」。當然,講究一點的會以大理石代替紅紙,卻沒有台灣習見的廟宇形象。

小時候,在偏郊田野見過插立的竹竿上綁著一疊金紙,恍似一種神奇法事。長大後才知,那竹竿代表土地公的拐杖,有拐杖就就有土地公,頗有京劇裡「一桌二椅」的象徵意味;有時也會以三顆石頭疊磊成「品」字,就是具體而微的土地公廟了。想來,這些都是貧困下的變通做法,卻也顯現出普羅大眾對土地公根深蒂固的信仰。

如今,台灣富裕了。屏東車城有間土地公廟,擁有雄偉大殿及六層高的香客大樓,規模宏大,改稱「福安宮」;但普遍仍以小廟樣式居多,且數量龐大。據二○二○年全國宗教資訊網顯示,桃園市為全台最多土地公廟的縣市,約每平方公里就有八座以上的土地公廟,密度居全國之冠,也難怪當地有土地公文化館與土地公國際民俗藝術節等活動。

在中國傳統文化中,土地公在諸神中的位階較低,算是比較基層的神明,故與人民較為親近。也因為親近,有些地方的土地公還兼配祭土地婆,公婆相伴,其樂融融,應該也是百姓的想望與心聲。

我住在桃園客家文物館附近,館後側有座小型公園,園內設有一座「伯公廟」(伯公乃福德正神別稱),俗常的小廟形式,卻是客家人生活文化的體現。據說這伯公十分靈驗,因此香火日漸興盛,幾年下來已成為鄰近住戶的信仰中心,不但有人志願清潔整理,供品也十分有趣,有咖啡、香菸等,大概是自己喜歡什麼就與伯公分享,就像是一家人。

每每來到公園,我必進廟合十鞠躬,先拜天,後拜土地公。倒不是迷信,而是想著:「社者,土地之王。土地廣博不可遍敬,故封土以為社而祀之,以報功也。」是初民對大地的尊重,是吃果子拜樹頭的飲水思源,是對生於周武王二年(一一三四)、體恤人民的張福德老先生之崇敬與愛戴,更是對當下社會與國家的一種期待與盼望。