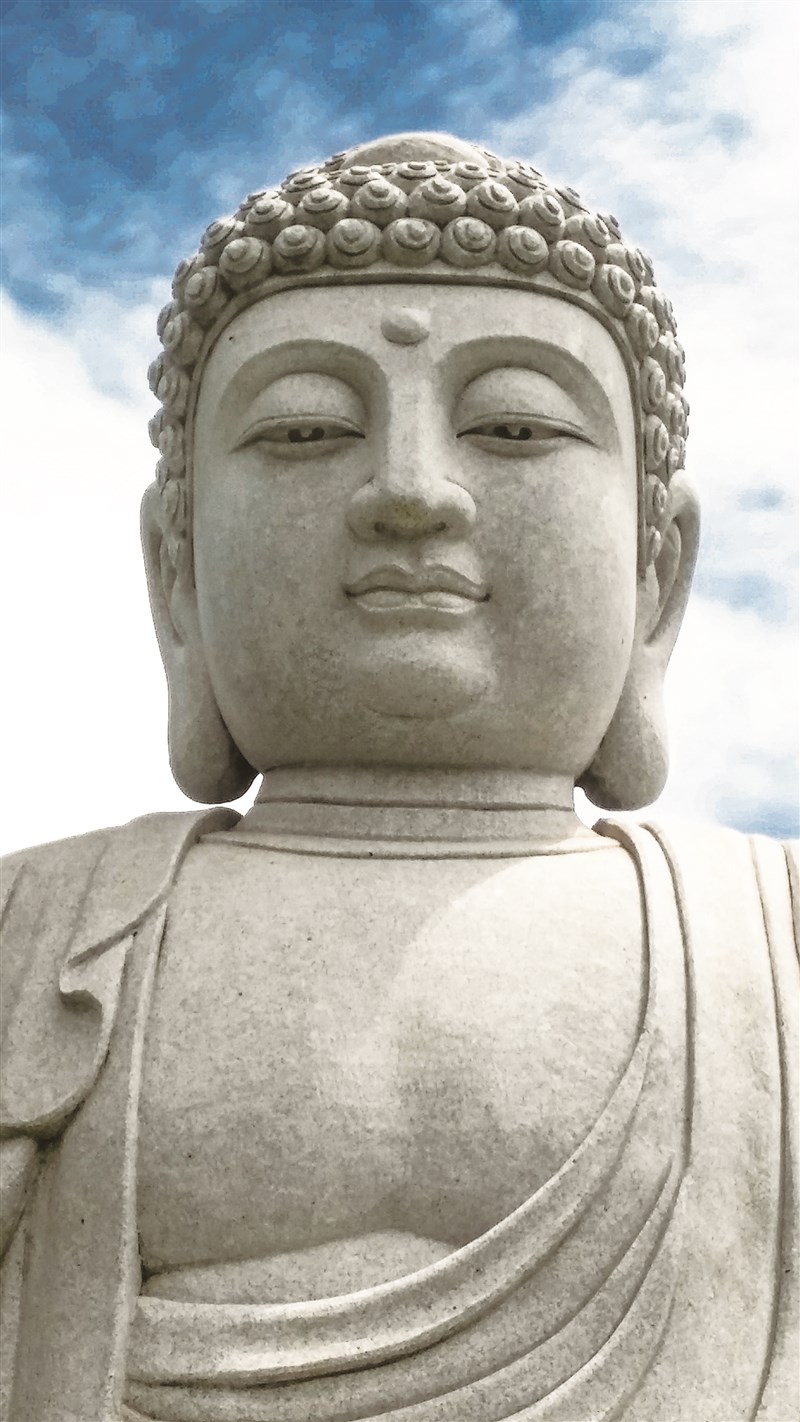

念佛觀就是念佛的相好光明、功德巍巍、空寂無為,以對治業障的觀法。圖/pexels

念佛觀就是念佛的相好光明、功德巍巍、空寂無為,以對治業障的觀法。圖/pexels

文/星雲大師

以下就先將傳統的禪修方法與內容,略述如下:

(一)毗盧遮那七支坐法

「毗盧七支坐法」是坐禪調身的最佳姿勢,分為七個要點:

1.盤腿:端坐盤腿,跏趺而坐。

2.結印:安手結印,置於膝上。

3.直脊:背脊豎直,不可靠壁。

4.收頸:頭面要正,頸靠衣領。

5.平胸:雙肩應平,輕鬆自然。

6.抵顎:嘴唇抿合,舌抵上顎。

7.斂目:斂目平視,觀照自心。

(二)六妙門

「六妙門」為天台智者大師所作,是進入涅槃的六個禪觀法門,分別是:

1.數息門:數息(從一至十)攝心,為入定的要法,所以是第一妙門。

2.隨息門:隨息之出入而不計其數,如此自然容易引發禪定,所以是第二妙門。

3.止門:心止則諸禪自發,所以是第三妙門。

4.觀門:觀五蘊是虛妄的假有,以此破種種的顛倒妄見,可以開發無漏的方便智,因此為第四妙門。

5.還門:收心還照,知道「能觀」之心非實,則我執自亡,無漏的方便智自然明朗,所以是第五妙門。

6.淨門:心無住著,泯然清淨,則真明的無漏智因此而發,自然斷惑證真,所以為第六妙門。

此中最關鍵的是隨息,是從動到靜的過程;另一個是觀息,是從靜到動,從定發慧的關鍵。在觀息裡面,觀看到呼吸的進出,如同生命的輪迴,也像是生滅的交替,如此與佛法無常苦空相應,從中體驗到三法印、四聖諦的真理,就能破除我執,然後才能再到還淨的更高境界。

(三)五停心觀

「五停心觀」為禪修的基礎,當參禪打坐還未進入「定」境的時候,可以輔以「五停心觀」來治心:

1.用不淨觀對治貪欲心:不淨觀是指觀想自他肉體的骯髒、齷齪,以對治貪欲煩惱的觀法。

2.用慈悲觀對治瞋恨心:慈悲觀是多瞋眾生觀想由拔苦予樂,而得到的真正快樂,以對治瞋恚的觀法。

3.用因緣觀對治愚痴:愚痴的人就是因為不明白世間上的事物,都是因緣所成,因此產生執著;如果懂得因緣法,就會知道眾緣和合的奧妙,就能轉愚痴為智慧。

4.用數息觀對治散亂:我們的心妄想紛飛,透過數息觀,也就是數我們的出入息,讓心繫於一呼一吸,不但能夠使呼吸慢慢均勻,而且能使妄心不再散亂,進而獲致輕安。

5.用念佛觀對治業障:念佛觀就是念佛的相好光明、功德巍巍、空寂無為,以對治業障的觀法。

(四)四念住

「四念住」為修持定慧的功夫,修持達到心神靜止,須進一步修習四念住的觀法:

1.身念住:觀身相不淨,同時觀身的非常、苦、空、非我等共相,以對治淨顛倒。

2.受念住:觀照欣求樂受中反生苦惱的原因,並觀苦、空等相,以對治樂顛倒。

3.心念住:觀「能求」的心生、滅無常,並觀其共相,以對治常顛倒。

4.法念住:觀一切法皆依因緣而生,無有自性,並觀其共相,以對治我顛倒。

以上四念住是以不淨、苦、無常、無我四觀,來對治淨、樂、常、我四顛倒。

(五)九住心

當修行一段時日後,可以透過「九住心」,勘驗自己修行的進度。

1.內住:參禪打坐時,最初繫心一境,使心住於內,不外散亂。

2.續住:最初所繫縛的心,其性粗動,不能使它等住遍住,所以當心念對外在的對象起作用時,即於所緣的境界,以相續方便、澄淨方便,令心遍住微細。

3.安住:心雖然攝持令內住、續住,但是仍然還會有失念、散亂的時候,所以當心一外散,立即察覺,攝心還住於所緣中。

4.近住:此時心已能做到不起妄念,心念不向外散失。因為妄念將起,就能預先覺知,先將它制伏,不令此心遠住於外,稱為近住。

5.調順:深知禪定的功德殊勝,了知色、聲、香、味、觸及貪、瞋、痴、男、女等十相是使心散亂的過患,因此,能將心調伏,不使流散。

6.寂靜:以內心的安定功德,止息能令心擾動的惡尋思及隨煩惱,使心調伏,不再流散。

7.最極寂靜:由於失念的緣故,前面所說的各種不正尋思及隨煩惱暫現行時,隨所生起,能不忍受,立即除遣斷滅。

8.專注一趣:有加行,有功用,無缺無間,而定力得以相續。

9.等持:就是平等持心,由於數數修習的因緣,功夫純熟,不由加行,不由功用,心能安住,任運相續,無散亂轉。修定至此,已經是即將入定的階段了。

(六)四料簡

臨濟禪師的「四料簡」,是可以應機應時、與奪隨宜、殺活自在教導學人的四種規則:

1.奪心不奪境:忘記自己,但沒有忘記外境。

2.奪境不奪人:泯滅外境,但沒有忘失自我。

3.人境兩俱奪:人與境皆忘。

4.人境俱不奪:人境俱不泯,道不離世間。

無論「九住心」或「四料簡」,禪者都可以依此測試自己,檢驗自己究竟到達哪一個階段。

(七)破三關

禪者在修學的過程中,會出現種種不一樣的境界,因此過去禪宗有所謂「破三關」:

1.初關:要能超凡入聖。

2.重關:要能入聖回凡。也就是淨土宗所說的乘願再來,廣度眾生。

3.牢關:凡聖俱泯。就是不著有,不著空,空有一如,一切都在平等之中。