許多在高壓時刻出現的行為構成了不健康、起反作用甚至是破壞性的反應,稱之為衝動反應行為,包括:對某人大發雷霆。(示意圖)

圖/Pexels

許多在高壓時刻出現的行為構成了不健康、起反作用甚至是破壞性的反應,稱之為衝動反應行為,包括:對某人大發雷霆。(示意圖)

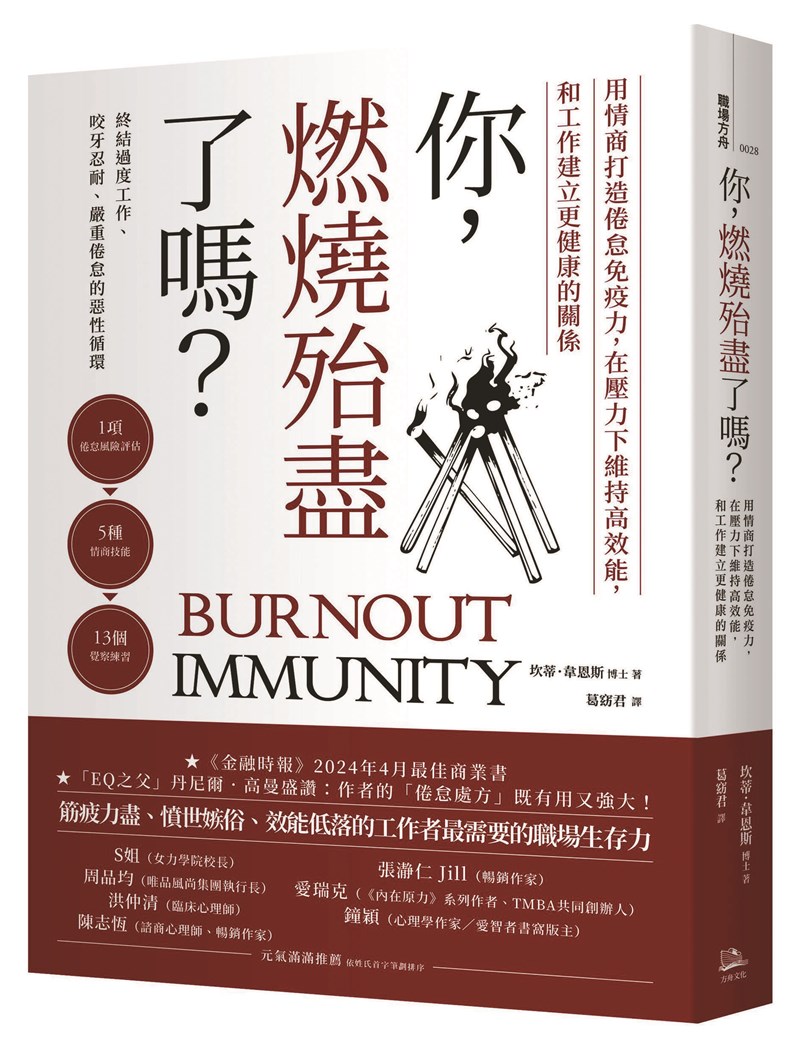

圖/Pexels 圖/方舟文化出版

圖/方舟文化出版

文/坎蒂‧韋恩斯(Kandi Wiens) 譯/葛窈君

盡你所能全力自我疼惜,如果出現負面的自言自語,請用耐心和同情心溫和地回應。

在某種程度上,我們在學習的所有調節技能都是朝向這個目標前進:在高壓力時刻調節你的行為。我們的情緒、思想和行動密不可分地交織在一起,對彼此的影響是全方位的(也就是說,行為會影響思想,正如同思想會影響行為)。但只有在調節的狀態,你才有最大的潛力去改變行為,而你在工作中的行為正是見真章的時刻。受到調節的情緒和思想才能產生受控的言語、態度和行動。

當所有系統都在最佳狀態下運行時,你感到平靜、積極和掌控力,也有最大的機會對倦怠免疫,並且透過情緒傳染的機制,使這種抗倦怠的效果延伸到你的同事身上。

工作中不受調節和不健康的行為有數百萬種表現形式。這些衝動、破壞性的行為隨處可見,而且通常是置身於功能失調的體制或有毒工作環境的直接結果。雖然我們每個人都應該為自己的行為及後果負責,但如果你發現自己的行為模式脫離常態,請給自己一點寬容,這可能是你置身的體制造成的結果。

我的研究發現,許多在高壓時刻出現的行為構成了不健康、起反作用甚至是破壞性的反應,我稱之為衝動反應行為,例子包括:對某人大發雷霆;自甘墮落,不顧廉恥;說一些讓自己後悔的話;搶占別人的功勞;把惡意郵件副本抄送給「所有人」,向每個人展示你有多生氣;當你應該合作時,反而回到競爭行為;胡亂假設或草率做出不理性的結論;用責怪他人轉移對你的注意力。

這些行為不僅對我們沒有幫助,反而讓我們感到壓力更大,在我們的團隊和組織中散播不良情緒。除了原本的壓力源,現在你還覺得自己很差勁,後悔自己的行為,經常感到羞愧不已,這些都會使壓力飆升。

我訪談過的一位醫務長,曾經在一次壓力龐大的領導階層會議上,公開把別人的工作成果歸功於自己,只因為他感到極大的壓力,急切地求表現。這不是有預謀的行動,而是「機會犯罪」,起因是另一位高階領導人誤認為是他帶頭實施一項新舉措,而他沒有提出糾正。他告訴我,在會議剩餘的時間裡「我好像只剩下一半的心思。我一直在想,這會對那個規畫和推動方案的人造成多大的傷害。那一天後來的時間和整個晚上,我都在悔恨、羞愧和罪惡感中輾轉反側。」

第二天早上,他見到了那個被他搶功勞的人。他說:「我沒有找藉口。我心裡知道,當時我實在太焦慮了,我的自戀傾向在那一刻全部抬頭,是我沒能控制住。對她,我只能說:『妳完全正確。我犯了一個錯,我會改正。』於是我就這樣做了。我發電子郵件給整個領導團隊,為我的錯誤道歉,把功勞還給正確的人。我馬上就感覺好多了,從那以後我再也沒有犯過這樣的錯誤。」

當我們承受巨大的壓力,思想和感情失調時,我們都會做出與性格不符的行為,就像這個通常很正直的醫務長。

找出正面紓壓法

但我們也都有一套預設的應對壓力的方法。這些無意識的自動反應通常起源於童年,我們從照顧者那裡學到了這些反應。這些反應一直伴隨著我們,在我們長大成人的過程中得到了強化,至今我們仍然仰賴這些反應。換句話說,這些反應無論是正面還是負面,建設性還是破壞性,確實有緩解壓力的效果。然後,永遠在尋求兼顧平衡和效率的大腦,會注意到這個反應是有效的,於是下次壓力來襲時會再次採取這種反應。經過足夠多次的採用後,大腦會把這種反應編碼為習慣,瞧,你就有了一種預設的自動化壓力反應。

如果你的預設反應是健康的,有正面的效果,比如說當壓力來襲時,你會深呼吸、散步或跟隨引導做冥想,那麼恭喜你。但是如果你學到的預設行為是不健康的,會產生負面後果,例如物質使用、過度工作或逃避,那麼你現在該學習新的應對方式了。

掙脫根深柢固的壓力反應模式絕非易事,許多人會發現自己抗拒改變。畢竟,保護原來的做事方式使人感到心安,改變可能令人害怕,而惰性可能成為強悍的障礙,更不用說一些破壞性的預設反應會讓人上癮。但請記住,不健康的壓力反應即使能夠暫時減輕焦慮,但現實中遲早會反噬。這些反應往往具有相當的自我毀滅性,矛盾的是還會加劇長期的壓力。當壓力變成長期慢性時,就會提高我們倦怠的風險。

我想強調的是,認識自己自動化的衝動反應行為,不應該引發你的罪惡感或羞愧。事實上,你應該為自己鼓掌,因為你變得更能自我覺察,你正在做的事情,是為了從困境中脫身而必須完成的工作,最終目標是提高你的工作效能。盡你所能全力自我疼惜,如果出現負面的自言自語,請用耐心和同情心溫和地回應。請記住:這也是在疼惜他人。當你表現出情緒和精神受調節的狀態,並且用行動反映這種內在狀態,就是你最高效、最投入的狀態,是人們喜歡與之共事的人,也是在工作中可以移山倒海的人。

(摘自《你,燃燒殆盡了嗎?:用情商打造倦怠免疫力,在壓力下維持高效能,和工作建立更健康的關係》,方舟文化出版)

作者簡介

坎蒂‧韋恩斯(Kandi Wiens)

教育博士、企業管理碩士(MBA),目前擔任賓州大學高級研究員、賓大醫學教育碩士課程和健康專業教育證書課程主任,以及賓大學習長(PennCLO)碩士課程學術主任,經常任教於賓大的各種研究生課程。擁有賓州大學PennCLO行政博士課程的碩士和博士學位、奧勒岡大學MBA學位以及蒙大拿州立大學的企管學士學位。是一名研究者兼高階主管教練,在各地演講,工作重點是幫助領導者磨練運用情緒智商和社會智商,擴大正面影響並保護自己免於倦怠。欲知更多相關資訊及著作,請造訪www.kandiwiens.com。