圖/南方家園提供

圖/南方家園提供

文/楊渡

在短視頻的網路時代,每個人的眼球停留不超過一分鐘,甚至電視劇都有人拍成每一集三分鐘,這時代,還有人要看報導文學嗎?還有人願意去傾聽另一個人的心聲嗎?還有人要了解別人的生命故事嗎?

與此同時,教導人們怎麼去說故事,如何用故事去行銷的課程與書,愈來愈多。這是不是一種矛盾現象?

不矛盾。它代表著在網路時代,你要很會說故事,很會生動的描述人物與情節,才能在眾聲喧譁的世界裡,搏取眼球。它意味著,無情的世界,多麼需要真情的訴說。

這就是報導文學的功力了。好的報導文學作品,往往是最好的故事,也是最真心動情的訴說。

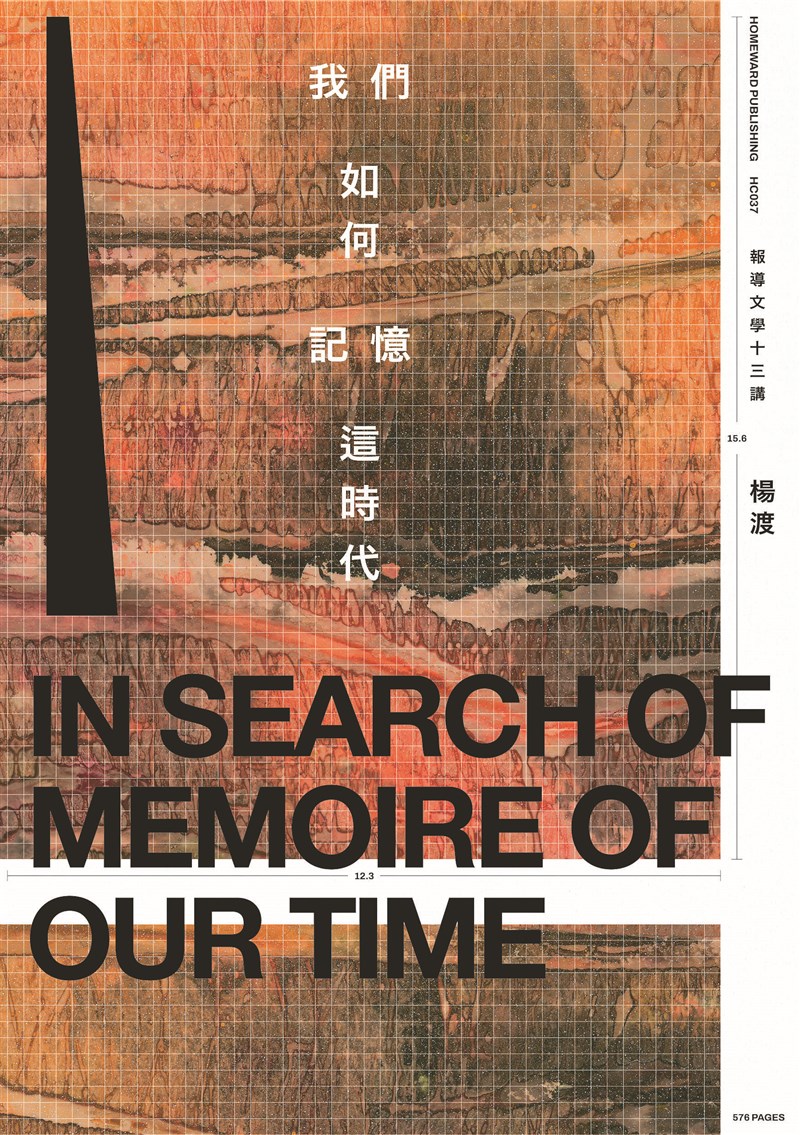

這就是我最近寫作出版《我們如何記憶這時代──報導文學十三講》的緣起。

曾在大學教了近二十年報導文學的自己,當初也曾動念要寫一本關於報導文學的書,因為許多大學新聞與文學系所,都有開這課程,但一直缺少從理論到實際的採訪與寫作的文本。然而,這確乎是一件浩大的工程,理論上要包含新聞報導、調查報導,同時要說明何謂文學,文學創作要如何與報導結合。當然,最重要的是能夠進入採訪寫作的實務。這就需要許多作品來說明。

以往上課時,我總是將一些理論結合自己的採訪經驗,盡量教給學生。但有些經驗是很難用文字寫成教材的。例如,採訪中的同理心,如何面對苦難現場的觀察與反省;如何面對人性的脆弱與悲憫;在採訪後如何總結紛雜的線索,寫成有意義的報導;如何透過學術資源去深入社會問題;如何在現場五感全開,實地踏查;如何找出關鍵的、未被發現的細節等等。這些許多是口授心傳的心法,在跟學生的互動中,產生一種直面敘說的感動與覺知。若要用文字講清楚,真的要花費許多心神。

更難的是文學的部份。因為報導文學要能寫得好,文學的功底非常重要。同樣的題材,同樣的採訪,文學的寫作能力,敘說故事的調子,往往起決定性的作用。文學底蘊深,人物寫起來栩栩如生,靈動如在眼前;文學功底不夠,人物扁平化,再好的故事,也是枉然。

因此,在上課中我總是帶學生讀一些文學作品,其中最常讀的是賈西亞.馬奎斯和米蘭.昆德拉。馬奎斯有一本報導文學《智利秘密行動》,其精采懸疑程度不下於偵探小說,絕對是寫作的典範。而昆德拉則是小說家,但可以讓人體會冷靜無情的文筆,如何去刻畫點破人性脆弱的一面。有時,採訪者無法直接寫,只能用文學的筆法側寫,那也是需要寫作訓練的功力。

當然,閱讀具有典範性的報導文學作品,尤其自一九三○年代以降的經典,到一九八○年代《人間》雜誌曾發表過的不少好作品,乃至於大陸作家如劉賓雁、蘇曉康,也都是必要的。但作品中有何特色,精妙處何在,描寫的細緻何以動人,都得慢慢分析,而我也很喜歡與學生分享感覺。

然而要寫成書,需要大量的細節工作,從怎麼「結構」起來,變成有理論,有觀念,有思想,有採訪實務,有實際操作力,還要有寬廣的世界觀,這可是龐大的功課。雖然很多師友曾提議過,但我總還在構思。

二○○七年因職涯的轉變,離開學校之後,便先暫時放下了。幾年後,有幸受邀擔任星雲文學獎和其他報導文學獎評審工作,討論過程中,才發現這些年報導文學的寫作者有不少,然而由於對報導文學缺乏一些基本的觀念,作品有些良莠不齊,有些是很不錯的散文,有些更像是小說,卻投稿報導文學來了。我在現場免不得多做一點觀念的說明,這時,同為評委的文友便慫恿說:「你不要只在這裡講啦,去寫一本〈報導文學導讀〉。」

我曾應允,一定盡力。但總是忙亂於各種書寫計畫。後來陸陸續續擔任幾個文學的評委,每次都被師友催稿。二○二一年,掛念心頭三十幾年的《未燒書》寫完之後,終於覺得該來完成心願了。於是找出教課筆記、授課大綱,開筆寫了前幾章。

卻不料又有事找上門來。那便是管中閔校長希望在卸任前,可以完成對二○一八年台大校長遴選事件的總結,出版一本書,因此想請我來寫作這一段歷史。所謂「吟到恩仇心事湧,江湖俠骨恐無多」,看來管校長是「想見停雲發浩歌」了。但我以為,他是當事人,若能由他自己寫,作為見證人,更具有真實的歷史意義。但他卻堅持請我來寫。

基於對受苦者的道義,我義不容辭答應了。後來進行了採訪,我才知道那政治迫害對一個學人的傷害有多深。深到他回憶起來都痛苦萬分,徹夜難眠的症狀再度復發。那故事曲折而感人,都寫在書中,在此先不多說。而採訪寫作的過程,有許多細節故事,也成為後來寫報導文學讀本時,最佳的典範。

就這樣,忙完了《大學的脊梁》,我再度回到報導文學。慢慢重讀過去的經典,也找些新出的好書(例如,得到諾貝爾文學獎的俄國作家亞歷塞維奇的長篇作品,那有如心靈史卷般宏大的敘事),靜靜閱讀,安心寫作。那時反而有一種感覺,像是一個武俠小說的老師父,恨不能把「一甲功力」都傳給徒弟一般,我恨不能把所有的報導文學理念、題材選擇、構思準備、採訪寫作、如何實踐等等,一五一十全部「傳功」出去。

《我們如何記憶這時代──報導文學十三講》就是這樣,歷經波折,等待醞釀,距離我開始在大學教報導文學,己經三十幾年後,才終於寫好了。那大約就是盡其可能的「傳功」了。

有意思的是,此書剛出版,除了新聞系與文學系的學生之外,許多非新聞相關的讀者也買來看。我很好奇,問他們為什麼?他們回答是,想學習報導文學的寫作。因為,在社群媒體的時代,每一個人都有生命故事要訴說,日常生活中,許多有意義的事,也想要去寫。

或許,社群媒體時代,看似熱鬧,但每一個人都是寂寞的,每一個人都有故事要訴說。那麼,就讓更多人成為報導者,向這世界訴說他身邊所發生的故事,那不是很棒的分享嗎?

當然,最有意思的是幾位退休的老師,他們在書中讀到了我曾教學生「家史」寫作的經驗。他們也希望我可以另外開課講一講,因為他們也想寫自己的家族史。

無論是輝煌或平凡,無論是多麼尋常或偉大的人生,每個人的生命,都是唯一的,每一個家族,在大歷史的宇宙星圖裡,都是一顆星星,都是歷史的一部分。「為後代子孫留一本家族史」,留下血脈相連的記憶,這是多美好的事啊。

但願,這本書能給人們帶來更多想訴說生命故事的願望,讓人們互相了解,相知相惜,彼此友愛,這是陳映真先生創辦《人間》雜誌的願望,也是我寫此書之所願。