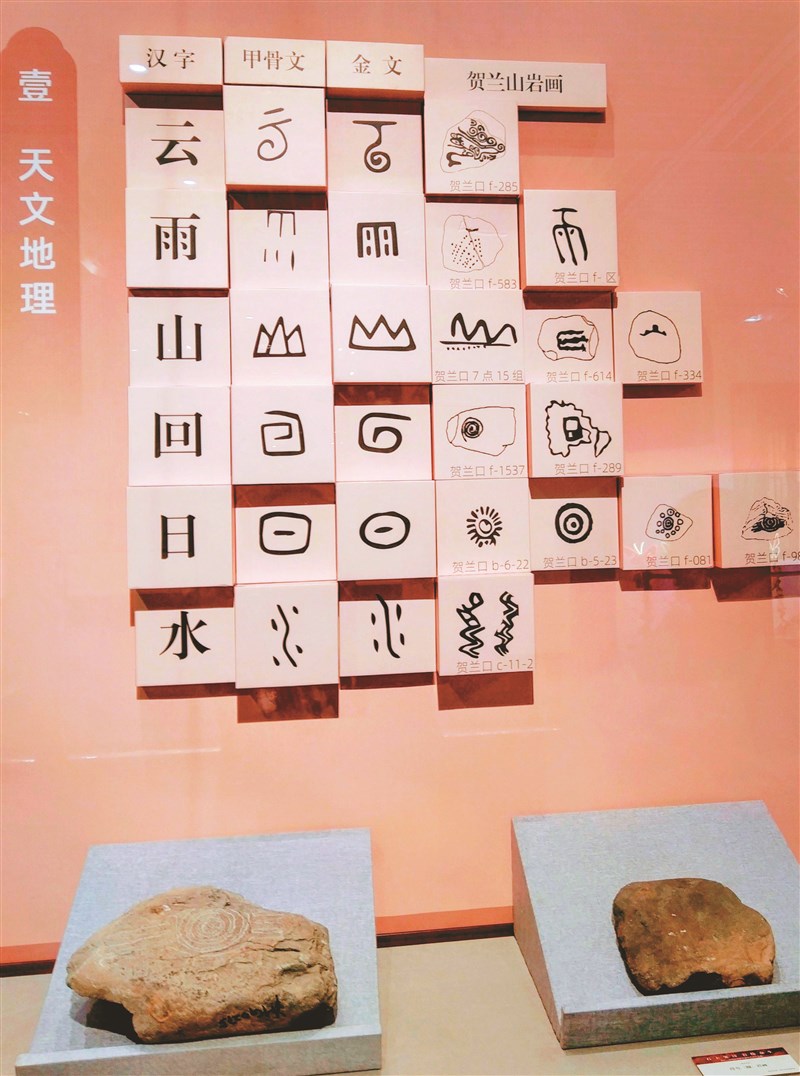

甲骨文與賀蘭山岩畫、金文相對照。圖/劉建茂

甲骨文與賀蘭山岩畫、金文相對照。圖/劉建茂

文/劉建茂

今年三月底,從上海前往殷商古都河南安陽,那裡除了殷商癈墟,還有一間甲骨文博物館。

清光緒二十五年(一八九九),金石學家王懿榮因病到藥房買藥,很驚奇地發現龍骨上竟然刻有古文字。於是他在當初發現的農民帶領下,首先在河南省北部的安陽小屯村發現了甲骨文遺址、商朝皇宮廢墟、官方人車埋冢,甚至還發現,「安陽」竟然就是當年商朝的王陵古都。

從這裡出土的甲骨文與商朝遺跡,因其內容琳瑯滿目,有人、車、馬、武器等遺骸,提供了相當豐富的關於商朝歷史、文化、政治及經濟等各方面的線索,引起國內外學者對中國上古史及古文字的研究熱潮。一九二一年,史學家陸懋德在〈甲骨文之發現及其價值〉中首次使用了「甲骨文」一詞,並一直沿用至今。

因為甲骨文大多為商朝皇室使用的字體,當時還沒有紙(由漢朝蔡倫所發明),而先人們顯然揚棄了更早的結繩記事,用刀將象形字刻在貝殼或獸骨上編成件,成為漢字的起源。「甲骨學」迄今已有一百二十五年歷史,啟迪了國人對商朝歷史的探討熱情,不再將商朝當成神話看待,也從中看到了殷商的古跡與文化。

在殷商廢墟地穴棺槨裡發現的十五萬件古物,在龜殼、獸骨、銅鼎、玉皿,甚至貝殼上雕刻,保存了當時皇帝卜占、祭祀、狩獵、覆禮、頌德、夢境、戰功等宣詔文,一來下葬墓地後還能向上天稟報,二來可讓子孫為之悼念。

由於甲古文創自先人們生活周遭的體驗,包括天候地貌、蟲鳥花木、神話術語及圖繪等,因此顯得字體古樸,筆畫方圓閎約、筆直簡單,但字與字之間疏密差異較大。此外,它還被應用在生活中的陶瓷、金鼎及玉皿等,但主要還是作為皇室祭祀、卜占的道具。

在那十五萬片「甲骨卜辭」中,到目前可被解讀出的漢字僅有一千五百多個字(依董作賓研究)。雖然如此,從甲骨文中我們可以看見,三千多年前的商代文字已達到相當完備的程度。

眾所周知,人類文明與文字記事密不可分。中國商朝的甲骨文與世界其他古文明文字──中南美洲的瑪雅文、古埃及象形字(又稱「聖書體」)、中東巴比倫楔形字,相互輝映;同時,作為漢字源頭的甲骨文也是使用時間最長的古文,至今仍是全世界華人日常通用的文字。

中華文明之所以能在歷史沿革中生生不息,主要靠的是漢字的傳承與保留。漢字確實是中華文化的瑰寶,而中華書法因此一脈繹傳,其後有周朝的金文、大篆,秦朝的小篆,漢朝的隸書,魏晉南北朝的行書與草書,以及唐朝的楷書,這都要感謝先人們對書法的重視與傳承。

讀者若有空,不妨計畫一趟河南安陽文化之旅,一探殷商史,二探中華漢字起源,共同見證華夏文明的根基以及漢字源頭。