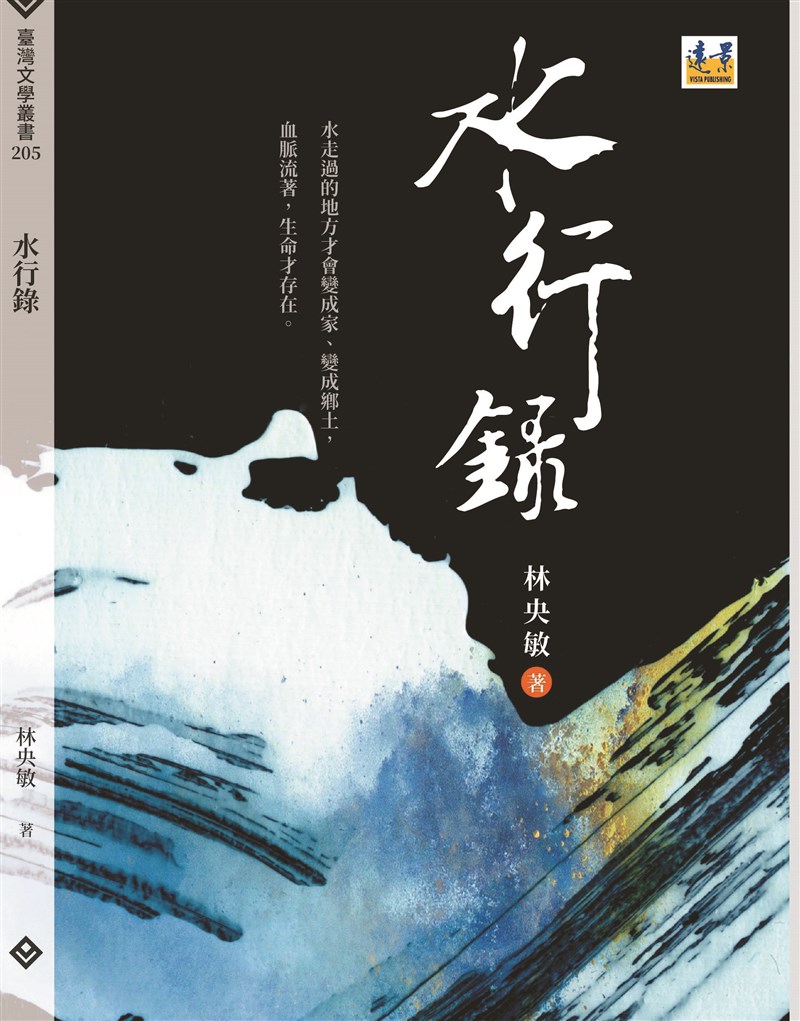

圖/林央敏

圖/林央敏

文/林央敏

對於寫詩,就算與絕大多數的詩人一樣,只寫作每首幾行到幾十行的小品而已,我都覺得自己好像處在一片詩的旱地,旱地中的這口井泉,總要等候良久才能汲取一桶水來解渴詩癮,因之往往都要累積數年才足以集結成冊。真欣羨面冊(FB)上的許多寫詩的面友,他(她)們水源豐沛,三不五時就有新作張貼。

我一直自忖還需努力幾年才有可能再出版一本新的詩集,哪知今年初春,在一次幸賴出版社頭家的敦情感化下,我打開電腦的poem資料夾檢視一番後,才發現已在報刊發表過的小品詩原來已囤積了四十餘首,這樣勉強一下,似乎也能結纍一書了,因此才有這個雖瘦猶敢獻曝之舉,讓這本《水行錄》詩集提早問世,但算算年閣歲月,距離我的前一本詩集《家鄉即景詩》(1997)的出世已將近七年之久,不知是否自己年老力枯皮也厚了,詩之癢已麻木!

對這些小品,我大約用了一個月的時間一邊重讀除錯,一邊將她們整編分卷,我意外發覺收錄到本書裡的詩作,有將近四分之三的主題都和河川有關,換句話說,在最近七年間,我不知不覺的把詩的題材集中在溪流及其相關事物上,而且巧合的是,這些詩作幾乎是來自邀稿寫作或參加邀約活動後的有感而發之作,好像河川變成本書的一股流動的靈感,於是我想到一本古書,嘴裡喃喃自語吐出《水經注》三個字,這是中國古代北魏晚期酈道元以相傳是晉代著名遊仙詩人郭璞所撰的《水經》為綱所寫成的一本地誌文學,《水經》寫天下之水百三七,《水經注》更擴展到支流共千餘條,這裡筆者並非把《水行錄》自比《水經注》,更無意效法、模仿,酈道元是散文記敘,我是以詩為誌,而且《水行錄》只涉及五、六條台灣河川的主、支流而已,遠不能稱為「台灣水經詩」,內容更遠不及《水經注》那麼多;而是在內容的「材質」(取材的性質)方面,我的詩與酈道元的注,除了會寫景之外,還會寫入河川的相關歷史往事、神話傳說、地理產物、風土民俗等等,所別者《水經注》是地誌文,景物、故事可以較為詳述,《水行錄》是地誌詩,神話、事件都經過「典故化」,濃練成一句典故,因此如有必要,有些典故,在詩的本文之外特別加注。

整編本書後,想到《水經注》的同時,我還想到河流與鄉土的密切關係。我們知道,土(地)、水、火(光)、風(氣)是生命的四大要素,前二者是可感可見可摸得著的東西,就語言來說,「土地」純粹只是一個名詞,必須成為「鄉土」才含有感情、意識,古人逐水而居,這水主要是指河川,這好像是說,人在一個有河川流經的土地上生活,這片土地才可能成為他們的鄉土,換句話說,水走過的地方才會變成家、變成鄉土,所以河川就像是孕育鄉土的血脈,血脈流著,生命才存在。而鄉土一直是文學最重要的靈感與題材的所在,在我極其有限的文學閱讀裡,我想到古今許多文學家的重要作品都與孕育他們的鄉土的河流密不可分,比如密西西比河之於馬克吐溫、賽納河之於佐拉、頓河之於蕭洛霍夫、呼蘭河之於蕭紅……等不勝枚舉。本書第二卷裡的兩條溪流,牛稠溪(朴子溪)與八掌溪都與筆者的人生有密切關聯,尤其流經我的血跡地的牛稠溪,可說是孕我鄉土的母親之河,自然寫得最多,幾乎從它的源流地竹崎山中,寫到東石入海口。

本書共收錄五十七首小品詩,扣除其中採台華對照的二首屬於重複後,實為五十五首,都各自分屬台語或華語的創作。全書概分三卷,第一卷「生活小雜詠」,這卷裡的作品無論內容主題為何,都屬作者個人處在紅塵世間的生活點滴和見聞感觸,性質較像我過去大多數小品詩作的延續;第二卷「五河局治下」裡的詩都是以河川為主題的地誌詩,而且所誌地景都屬經濟部水利署第五河川局(今名第五河川分署)負責治理的轄下水域,即北港溪、朴子溪、八掌溪和急水溪的流域,地理包括雲林縣、嘉義縣市與台南市的部分區域。這卷裡的十二首詩(3~14)曾被該署配上美麗地景的圖片,印製成二○二○年的彩色大月曆,發行於國內外;第三卷「四方遊仙吟」也大多屬於地誌詩,所誌景點散處四方,乃至台灣之外的異國,這些作品既是地誌又可算是紀遊,其中〈關東遊仙詩〉的場景雖然也在五河局治下,但因題旨不是記詠河川,所以就歸到這一卷了。這些地誌詩,前面說過,內容在寫景之外,還觸及當地相關的歷史往事、神話傳說、地理產物和風土民俗等等,以此映現鄉土情懷。

註:詩集《水行錄》將於二○二四年七月,由遠景出版社出版發行。♣