圖/陳昕融

圖/陳昕融

文/DV

現代社會中,大部分的橋都是鋼筋水泥做成的,其實有一種橋,只需要用木頭來做,也不用釘子、也不用黏著劑或是打洞,只用木頭一項,依照特定的工法堆疊起來,彼此之間卡得非常緊,就變成一座非常堅固的橋,這種工法在古代的建築裡,其實時常出現,現在我們來還原其中一種工法,叫做「達文西橋」。

木頭堆疊 交叉拱橋

達文西橋的製造原理,就是前文說的,全部用木頭堆疊,完全不用黏著固定方式。我們也來試試看!

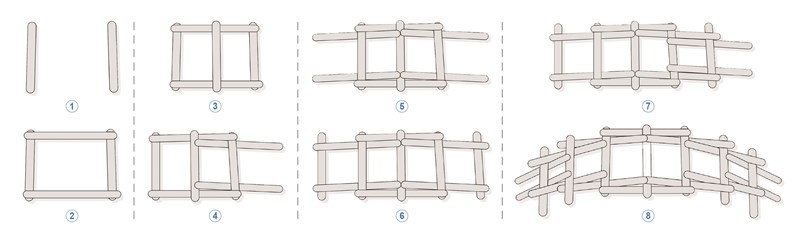

首先可在桌面上放兩片橡膠止滑,分別在橡膠上,各平行直放兩支冰棒棍,然後再放兩片垂直在90度,4支冰棒棍成正方形。然後正中心放一根冰棒。接著關鍵來了,任意提起與正中間冰棒棍平行的一邊,把它抬起來,然後將木棍上下交錯卡入,左右各卡一根,此時會出現一個高度,接下來框的中間再放一根木棍,另一邊如法炮製,達文西橋的第一層完成了。

接下來向外的中間平行桿向外延伸,然後抬起來邊緣重新再來一次,完成三層甚至四層達文西橋,如下圖呈現。

達文西設計的交叉式拱橋能承重,主要是在於形狀本身,由於橋身具有重量,環環相扣、它們可自相連接在一起,所以只要堆疊得愈緊密,它就會變得愈穩固。

達文西曾在1502年,為伊斯坦堡製作一座240公尺的木橋草圖。不過,這並不是達文西的特殊發明,早在羅馬時代以及中國古代,就有先人將這種建築技術利用在搭建拱橋、拱門等結構上。

實際上達文西橋是一種交叉式拱橋,靠摩擦力搭建,不需要任何黏著劑來固定,環環相扣,卻能使棍子可連接在一起而不滑脫。建築物中有許多橋成拱形,這是因為拱形負重的下壓力會產生指向中心的分力,左邊的分力會與右邊產生的分力相抵,使原來的下壓力減少很多,所以拱橋比一般的橋梁的負重大,達文西橋就屬拱型橋的一種。經過實驗證明,達文西橋能將上方的負重承載都平均地向下、向外分擔,負重結構十分穩定,而中國四大畫作之一《清明上河圖》的畫中有座「虹橋」,是北宋東京汴梁城外汴水河上的一座拱形橋梁,它是用木材製作的,木材間彼此互相支撐,沒有使用任何的黏著劑,化直為曲,形成虹橋,其結構與達文西橋十分相似。