圖/克拉克

圖/克拉克

文/原禾香

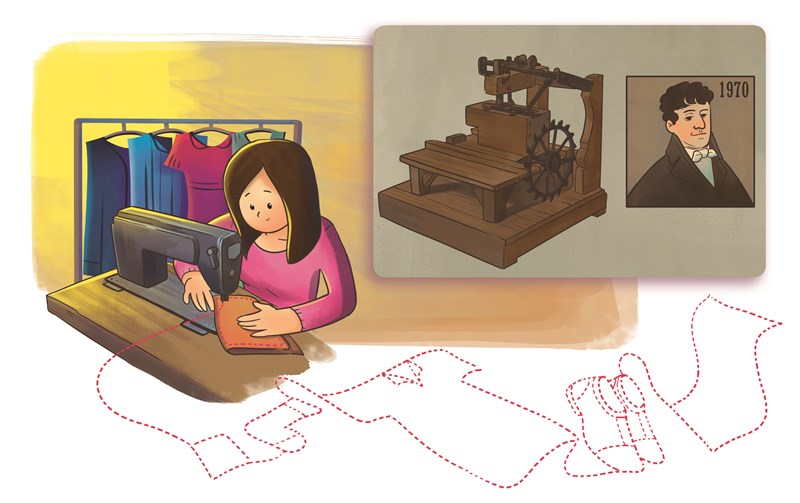

在縫紉機出現之前,人們需要手工縫製衣物,這一過程既費時又費力。因此縫紉機的發明,可說是為全球的紡織和服裝行業帶來革命性的變化。縫紉機的出現,減低了複雜的縫紉技術,大幅提升生產速度,近期更形成數位化,從各種角度來看,它都為社會和經濟帶來了深遠的變化。

製鞋開始 家庭必備

縫紉機用針和線來把布縫在一起。在大型的工廠縫紉機中,底部的線會形成一種鏈子樣的線路。如果你還想讓線在布的正面看起來更漂亮,機器也可以在正面加上另一條線。這樣,多層的布就能縫在一起,而且正面的線看起來也很好看。

1790年,英國人湯瑪斯·聖尼特(Thomas Saint)設計了第一台縫紉機。這台機器主要是用來縫皮革和帆布,特別是用在製作靴子上。它的主體是用木頭做的,而一些小零件則是用金屬做的。雖然這台縫紉機看起來很簡單,有點笨重,並沒有得到廣泛使用,但它確實是縫紉機歷史上的一個開端。

1845年,縫紉機的發展進入了一

個新的階段,當時美國的伊萊亞斯·豪

(Elias Howe)獲得了這一發明的專利。他的縫紉機設計中引入了兩根線和一個鉤,從而達到了鎖縫的效果。這一改進明顯提升了縫紉速度和效率。

接著在1846年,艾薩克·辛格(Isaac Merritt Singer)又進一步改良了機器,使其運行更加穩定,效率更高。由於這些改進,辛格縫紉機公司迅速嶄露頭角,並逐漸在縫紉機市場中,占據主導地位。辛格的縫紉機不僅在工業生產中受到歡迎,也成為了家庭必備的工具。

四大物件 數位設計

而在東方,縫紉機也有顯著的影響。1950年代的中國人,視縫紉機為家庭重點需求的「四大件」之一。到了21世紀,這些重要物品已轉為手機、電腦、汽車和房子,顯示了社會經濟變遷歷程。

在日據時期,台灣的公學校和高等女學校,都開設了裁縫科課程,最初以台灣式裁縫為基礎,逐步引入專業的洋裁縫和和裁技術。而美國的勝家裁縫機公司於1904年進入台灣市場,大受歡迎,促使裁縫技術更加發展。此外,縫紉機不只改變了台灣的經濟和文化,它還在教育和社會福利方面有所貢獻。例如,縫紉機被廣泛地用於教育和培訓計畫,這些計畫為低收入和弱勢群體,提供了更多的機會。

近期,數位和自動化技術逐步提升了縫紉機的功能。因此,新的服裝款式和縫紉方法層出不窮。現代縫紉機能執行複雜任務,並與電腦配合,精準設計縫紉。台灣的一家針織廠便領先於工業4.0,利用數位軟體指導針織機,直接織造一體成形的服裝。這種方法大大減少了製造時間,且節省了大量的人力資源。

縫紉機發明不單是一台機器,更是一個充滿故事和變革力量的社會現象。