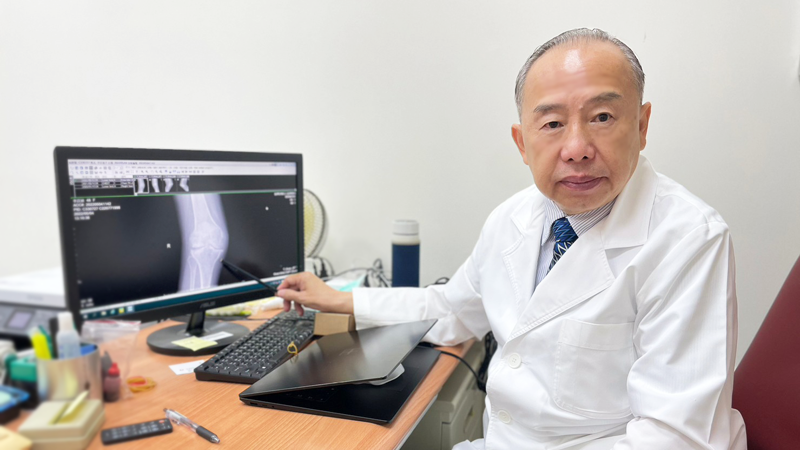

蔡世滋醫師說,類風溼性關節炎發病年齡,較常見於30至60歲間,尤其中年婦女較容易發病、男女比約1:3。圖/醫師本人提供

蔡世滋醫師說,類風溼性關節炎發病年齡,較常見於30至60歲間,尤其中年婦女較容易發病、男女比約1:3。圖/醫師本人提供

【記者陳玲芳台北報導】35歲小婷,體態豐腴、體重破百公斤,家族病史母親罹患全身性紅斑性狼瘡。12年前,當她23歲大學剛畢業時,兩側手腳關節出現僵硬疼痛,原以為係工作忙碌所致,不以為意。不料漸漸地連日常的開門、廚房中開火煮飯、開車等動作都感到困難,甚至幾乎無法出門,工作也受到影響。

小婷就醫檢查,發現罹患「類風溼性關節炎」,起先用抗發炎藥、疾病調節抗風溼藥物治療,效果不佳,所幸後續符合健保給付資格,自2015年起陸續接受生物製劑治療,迄今狀況改善、關節腫脹熱痛都獲緩解,生活回歸常軌,還可定期開車載媽媽一同回診,讓她好開心。

振興醫院家庭暨社區醫學部主任蔡世滋表示,類風溼性關節炎(RA)是一種慢性自體免疫疾病,因免疫系統失常,關節滑膜發炎、過度修補增生,逐漸破壞關節結構;全身受侵犯部位主要為關節、且多為對稱性,造成關節紅腫疼痛,甚至磨損、破壞及變形;有些病人甚至會侵犯關節外的器官系統,屬於全身性免疫發炎疾病。

蔡世滋醫師說,類風溼性關節炎發病年齡,較常見於30至60歲間,尤其中年婦女較容易發病、男女比約1:3。致病機轉包含:環境因素(如抽菸)、宿主本身因素(如基因)、微生物等媒介(感染)有關,詳盡病因仍未被徹底了解。

蔡世滋說,類風溼性關節炎不只影響全身上下關節,還會侵犯其他器官及併發共病,包括心血管硬化、肺纖維化等,台灣患者多半都以關節出現問題為主。近年類風溼性關節炎治療有很大進展,2000年後出現生物製劑,不僅抑制發炎、消除腫痛,對於較難控制的類風溼性關節炎,可獲快速有效控制,防止關節破壞及殘障發生。女性患者即使懷孕,也有適宜藥物可用。