圖/聯影電影提供

圖/聯影電影提供 圖/聯影電影提供

圖/聯影電影提供

文/楊豫馨

艾瑞甘迪尼認為,紀錄片導演不應該將內容侷限於現時或過去,為何紀錄片不能透過現在去「捕捉」未來?《AI時代》提出當科技超前效率增倍,今日存在的大多數工作崗位可能逐漸被取代,現在就應該開始重新思考人生中工作的定位及作用。

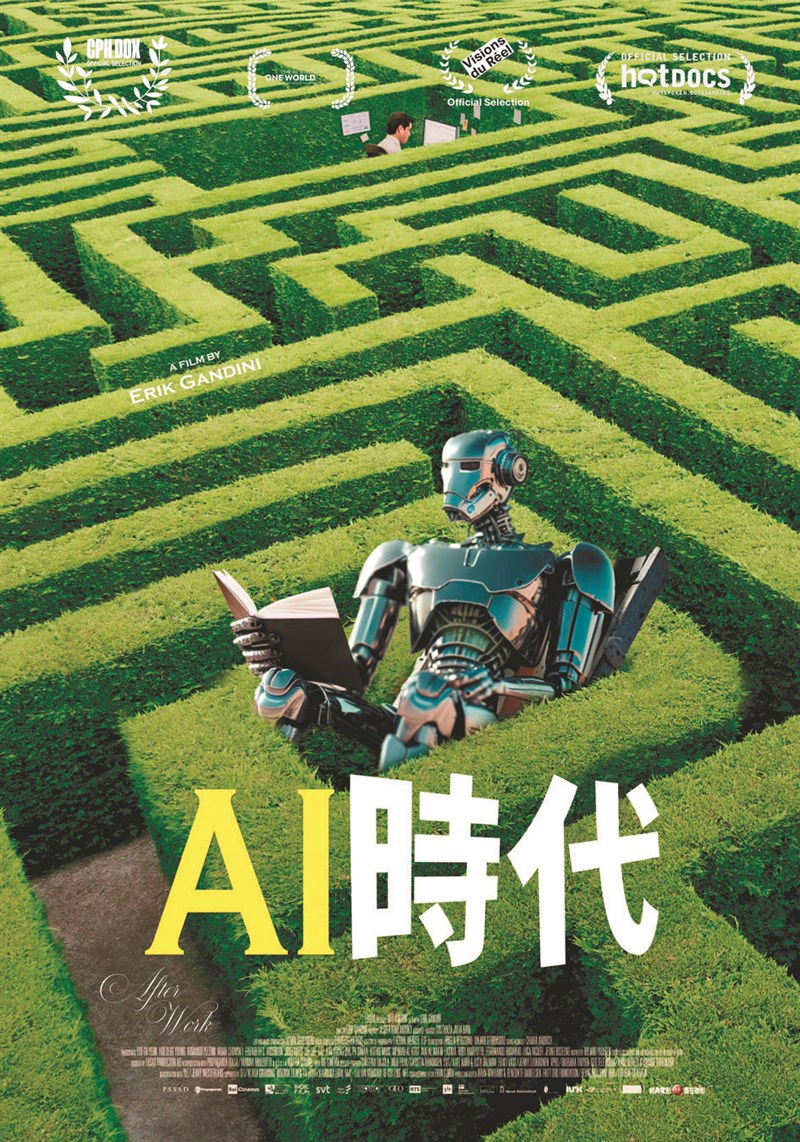

這部紀錄片外文原名「After Work」(即「下班之後」,台灣片名為《AI時代》),但全片討論的並非工作餘暇的安排或活動,反而聚焦於「工作」本身對二十一世紀人類社會存在的意義,進行一場跨地域、跨世代的思索和辯證。也許片中的涵括性與採樣數未盡周全,不過導演觀點執行得頗為透徹,成年觀眾群應會由此接收到刺激而去省思工作、生活的目的和價值。

生活裡不只有工作

在觀賞《AI時代》時,腦海中忽然浮現數天前電梯內巧遇鄰居時的一段對話:他是工作多年的機械大廠技師,我詢問有預備辦理退休了嗎?他搖搖頭:「沒有,因為我不知道退休以後要做什麼……」鄰居的這種反應其實相當常見,就如同本片前段出現的那位南韓長輩,每日工作十四小時,起床就上班、回家就睡覺,驕傲地表示已數十年沒休假了,全心全力工作養家養兒女;但坐他身旁的女兒卻表情無奈的說:「其實我很希望父親生活裡不是只有工作。」

這是一種時代的氛圍?還是人際之間的期許?成年後的我們似乎理所當然得走進職場——工作,可以帶來實質價值,也像虛無的盔甲上身,昭示自己有所用,滿足了馬斯洛心理五大需求中的「尊嚴需求」和「自我實現需求」。

有趣的是,片中的全球績效管理諮詢蓋洛普公司經由公眾調查發現,通常只有百分之十五的員工表現出敬業態度,能從工作中得到樂趣;其餘員工分成兩類,一是不敬業,一是完全無所謂;那麼對這百分之八十五的職工來說,每天朝九晚五的社畜日子,意義又在哪裡?

示警式的紀錄電影

《AI時代》導演艾瑞甘迪尼(Erik Gandini)是位特立獨行的歐洲紀錄片工作者,擅長從當代重要時事中捕捉具吸引力題材,過往作品如《瑞典愛的理論》、《消費失序》、《電視帝國之民主也瘋狂》等均引起大眾關注,在國際影展上屢得佳績。在他最新呈現的紀錄電影《AI時代》,主題依舊扣緊普羅大眾,考察回顧人們工作經驗的歷史與現實,環視四大洲各選出他認為有代表性的國家勞工情狀,彼此之間做了呼應和對比。

艾瑞甘迪尼認為,紀錄片導演不應該將內容侷限於現時或過去,為何紀錄片不能透過現在去「捕捉」未來?《AI時代》提出當科技超前效率增倍,今日存在的大多數工作崗位可能逐漸被取代,現在就應該開始重新思考人生中工作的定位及作用。

例如工廠自動化、人工智慧愈益強大,連伊隆馬斯克都擔心大量解雇可能隨時發生。勞工的挑戰,則是工作之後面臨無工作生存,多出的大把時間該如何自處?原本投注於職場的生命熱情,又該轉移何處?國家當局方面,是否應開始研究無工作社會的潛在後果?是否應普發UBI(無條件基本收入,Universal Basic Income)以維持勞工生計滿足基本需求?我們可以說《AI時代》彷如一部預言、甚至示警式紀錄電影,社會性價值超過了商業價值,所以本片頗足珍視,能讓觀影者有所啟發。

《AI時代》全片節奏時緊時緩,人物訪談名家論述等穿插剪輯手法明快,加上大師級配樂,觀影體驗相當爽利。

原本曾對本片的中文片名有些質疑,「下班之後」與AI話題的聯結關係看起來好像略有差距,不過,觀賞後深思,倒覺得發行片商這樣取名,與導演意旨隱然相合,對華文觀眾來說,亦帶來一種視野應看向未來的提醒作用。