空軍氣象官兵,進行施放探空氣球任務。

圖/資料照片

空軍氣象官兵,進行施放探空氣球任務。

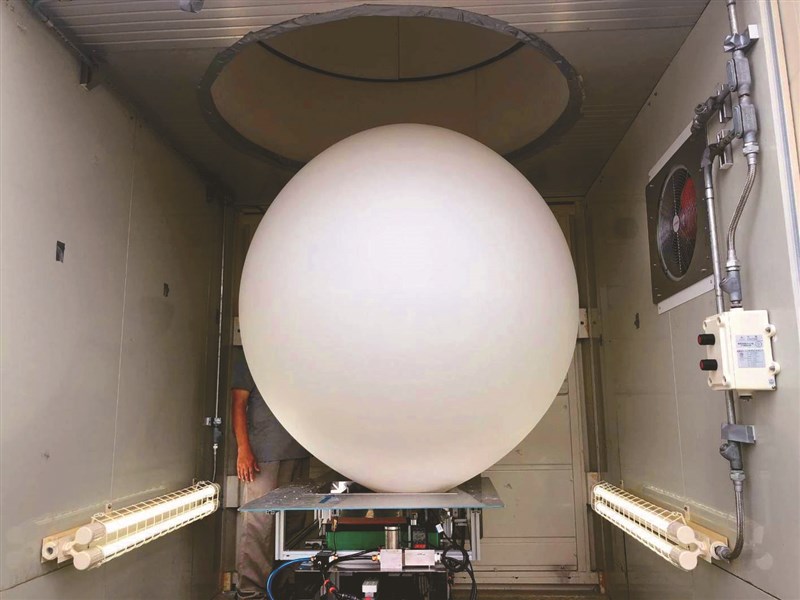

圖/資料照片 操作人員使用儀器,為探空氣球充氣。

圖/中央氣象局提供

操作人員使用儀器,為探空氣球充氣。

圖/中央氣象局提供

【本報台北訊】「探空氣球」被視為氣象預報的關鍵拼圖,由橡膠氣球、降落傘、探空儀打造,一顆造價1萬元,乍看不起眼,卻扮演氣象人員的耳目,升上空探究大氣趨勢,有颱風來襲更要追加施放,彭佳嶼每天固定施放2次,若遇到颱風則增至每天施放4次,強風中要讓氣球成功升空,得花好大一番力氣,待氣球測得的大氣資料,懸掛的降落傘打開緩步降落「自爆」,才算完成這趟任務。

中央氣象局第2組長李育棋指出,大氣運動並在僅在地表平面,而是發生三維空間,為能及時、全面偵測大氣資料,以利精準預報天氣,施放探空氣球同樣不可或缺。

升空觀測 每天最多4次

至於如何觀測,據中央氣象局官網指出,在汽球灌入氫氣或氦氣,底下綁上觀測儀器盒,儀器盒中置有氣壓計、溫溼度儀及小型發射機;當汽球升空後,便可將觀測資料透過無線電波傳送到地面接收器,即可記錄不同高度的溫度、溼度與氣壓等。

李育棋說,國際上,施放探空氣球測得的大氣資料,也會與他國共享,再根據資料畫出全球高空變化趨勢。高空氣象觀測也要配合世界氣象組織(WMO),在規定的格林威治時間內施放,目前建議每天最多4次。

換算台灣時間來看,若要施放探空氣球,要在每日早上8時、下午2時、晚上8時、凌晨零時,盡量讓氣球在這4個時間點,通過對流層頂高度,依台灣來說約16、17公里。

探空氣球施放作業,每天分別由氣象局及空軍,在彭佳嶼、板橋、花蓮、馬公、綠島及東沙等處實施,遇實驗計畫或颱風生成等,也會增加施放頻率。氣象局目前施放的據點,包括彭佳嶼、板橋、花蓮,其中彭佳嶼及板橋每日早上8時、晚上8時,分別施放2次,花蓮則是每日一次定於早上8時作業。

就彭佳嶼施放作業流程來說,李洋指出,若早上8時氣球要通過對流層頂高度,約上午6時許就要預先準備、檢查,放妥後再校驗,若無問題充飽氣球,約上午7時10分左右升空施放。

他說,待氣球到達對流層頂,要等候氣球破掉落海,彼時電腦會轉換一連串數據,回傳局本部,預計上午9時前作業才算完成;到了晚上的施放排程,再按表操課一次。

克服成本 微型探空崛起

李育棋指出,現階段探空作業,施放1顆氣球成本約1萬元,600克、1000克規格可飛30公里至33公里,尤其氣球要飛得夠高,考驗技術、材質,加上探空儀造價不便宜,因此要價不菲。

他說,考量有時探空只需飛到10~13公里的高度,飛太高反而過剩,氣象局近年與台大大氣系攜手開發「微型探空」,成本有望從1萬元大幅降至2000元,目前還在實驗階段,目標2026年延伸觸角,讓探空站點能普遍使用。

另外,氣象局指出,今年第5號颱風「杜蘇芮」最快今天凌晨會形成,外圍環流下周一起影響台灣,仍不能排除發布海上颱風警報的可能。預估下周一至下周三最靠近台灣。